Article de Aurélie De Ratuld (RSEDD 2022-23)

Partie 1

Introduction

Arrivée dans cette magnifique région du golfe du Morbihan dès l’âge de 3 ans, j’y ai fait mes premières découvertes de l’estran. L’estran, cette zone du littoral qui se découvre 2 fois par jour, à marée basse, plus ou moins longtemps selon les coefficients de marée. Cette zone recèle de trésors que l’on peut voir quand on s’y promène, et on peut même y récolter de quoi se substanter. En effet, ces zones calmes et riches en phytoplancton sont des endroits de prédilection de l’huître, qui s’en nourrit.

Nous pouvons ainsi trouver l’huître là où il y a des « recoins » abrités des ardeurs océaniques : Golfe du Morbihan, Ria d’Etel, Rias du Belon, Rade de Brest, Baie de Cancale, Normandie, sans oublier les plateaux à l’abri du Fouras, Marennes etc… Les parcelles d’élevage d’huître y sont nombreuses. En effet, la plupart du temps recouvertes par la marée, l’huître se nourrit, et à marée basse, l’ostréiculteur peut s’en occuper. Chaque lieu rivalise de son cru en revendiquant les saveurs noisette, la couleur verte ou claire, qui rend compte de l’environnement dans lequel l’huître a grandi.

Une culture liée à la nature

La culture de l’huître, ou ostréiculture (du nom grec, ostrea), est étroitement liée à la nature et se fait selon un cycle. Les huîtres se reproduisent quand l’eau est plus chaude, c’est-à-dire en été, on récolte les naissains sur des collecteurs, où l’huître va grandir pendant 9 mois, et quand elle atteint une taille de 4-5 cm, on la décolle de ces collecteurs pour la mettre en poches.

Ces poches sont placées sur des tables (80% de la culture d’huîtres en France se fait en poches), et sont régulièrement secouées à la main et retournées, au moins 1 fois par mois, pendant 2 ans ou plus. Ainsi, l’huître que nous mangeons atteint une taille variable selon les conditions de croissance.

Une huître chez l’écailler aura entre 2 et 3 ans, les calibres faisant référence à leur taille. Plus le numéro est petit, plus le calibre est grand. Cela varie du Triple Zero au calibre 5. La plus consommée est la n°2 ou 3, entendez des huîtres de 85 gr environ pour la n°3. Du coup, il y en a environ une douzaine dans 1 kg.

Une économie ancrée dans notre culture

Avec sa ligne de littoral immense – 7000 km de côtes avec de nombreuses zones avec un estran large, la France est le premier producteur d’huître d’Europe avec 91% du marché (soit 150-200 000 tonnes), dont environ la moitié en Bretagne (environ 80 000 tonnes, avec pour la Bretagne Sud 6000 tonnes et le golfe du Morbihan env. 500 à 1000 tonnes). Cette première place ne peut pas rivaliser avec la Chine, qui produit l’essentiel (81,3%) de la production mondiale devant la Corée (6%), le Japon (5,5%) et enfin la France (2,1%). Le marché mondial est d’environ 5 millions de tonnes ! Qu’à cela ne tienne, en France, la culture de l’huître est aussi une activité familiale qui se transmet, parfois sur 5 générations.

La seule espèce d’huître endémique de la Bretagne est l’huître plate Ostrea edulis, ou la Belon, qui a été cultivée depuis au moins le Moyen Âge. L’histoire de l’ostréiculture est marquée par des évènements historiques et environnementaux. On peut citer la disparition au XVIIIe siècle du rôle primordial du sel comme monnaie libérant des hectares d’anciens marais salants par exemple, ou encore la pénurie de naissains à l’époque récoltés en mer, l’importation subie des huîtres portugaises suite à un naufrage au XIXème siècle mais également des phases marquantes d’épizootie, puis enfin l’introduction dans les années 50, de l’huître creuse Crassostrea gigas depuis le Japon. Désormais, la culture de l’huître plate reste très anecdotique par rapport à la creuse qui compte pour 99,5% de la production.

L’huître et la ville de Cancale sont depuis 2019 inscrites au patrimoine culturel de la France, et font ainsi partie du capital immatériel de la France. La fédération ostréicole aimerait même qu’elle entre au patrimoine de l’Unesco.

L’ostréiculture fait vivre en France près de 5000 entreprises, avec des parcelles de tailles de 5 ha de champs à plus de 20 ha. La valeur générée par le secteur pour la France est de 800 millions d’euros, avec une valorisation à 5000 €/T pour les ostréiculteurs. Récemment, nous avons vu se développer des installations de dégustations sur place, génératrices aussi de valeur… 10€ les 6 huîtres + 1 verre de vin blanc, du pain et du beurre… Les lieux sont magiques et contribuent à l’activité touristique et au bien-être des populations locales. Du champ à l’assiette, c’est un circuit court.

Un aliment sain

Avec une capacité de filtration de plus de 5 litres d’eau / h et leur consommation de micro-algues, les huîtres contribuent largement à la réduction de ces derniers dans le milieu et peuvent ainsi empêcher la limitation en oxygène occasionnée par leur potentielle prolifération.

Elles vont avoir une forte contribution à l’éclaircissement de l’eau, qui va assurer une meilleure pénétration de la lumière par moins de turbidité, également un point important pour les autres espèces. La présence de l’huître est donc vue comme bénéfique pour la qualité de l’eau et l’équilibre des écosystèmes. Elles sont également surnommées les sentinelles de la mer : si l’environnement est pollué, elles nous le font savoir à nos dépens.

Par ailleurs, l’huître est un aliment light avec seulement 100 kCal pour une douzaine d’huîtres, 3 grammes de lipides et 11 gr de protéines. Les lipides sont principalement des Omega 3, considérés parfaits pour lutter contre le cholestérol. Enfin, l’huître est riche en oligo-éléments : Phosphore, Fer ( 100% des besoins journaliers d’une femme), Cuivre, et surtout Zinc, et selenium, et elle contient des Vitamines du Groupe B, et fournit plus de 100% des AJ en vitamine B12 avec ½ douzaine ingérée. Tous ces éléments présentent beaucoup de bienfaits pour l’homme.

L’économie circulaire : un must

Selon son cru et son appellation, une huître a un certain pourcentage de chair par rapport au poids total, « l’indice de chair ». Une huître spéciale a un indice > 10,5%, une huître fine entre 6 et 10%. Le reste du poids est principalement composé de la coquille. On comprend donc que quand on mange des huîtres, il faut savoir ce que nous faisons de la coquille…

La composition de la coquille d’huître est du carbonate de Calcium à 95%, dont 40% de Calcium et renferme également de nombreux oligo- éléments comme le zinc. Ainsi, les premiers débouchés du recyclage des huîtres sont depuis longtemps l’amendement des sols en agriculture pour un apport en oligo-éléments et carbonates et la nutrition des volailles poules pondeuses (apport en Calcium).

Au niveau individuel de nombreux blogs indiquent que faire des coquilles d’huître : pour les poules au fond du jardin, l’amendement du compost, mais pour le drainage des pots de fleurs en remplacement des billes d’argile, l’anti-limaces pour les salades du potager, l’anticalcaire dans les toilettes ou leur utilisation sous forme broyée pour constituer un paillage naturel pour l’hiver dans les jardins.

Leurs propriétés peuvent également servir dans des secteurs économiques divers

Voici quelques illustrations :

La société Alegina a mis au point un pavé drainant, baptisé Vivaway (1). À l’heure où sonne la loi Climat et résilience avec ses nouvelles règlementations en matière d’artificialisation des sols, de ruissellement et d’écoulement des eaux dans des environnements urbanisés, ce recyclage de l’huître est une bonne alternative aux pavés, souvent imperméables et non drainants, issus de carrière. Le coût au m2 aujourd’hui est compétitif. La même société propose également une porcelaine de luxe.

Trouvant une alternative aux parpaings et aux briques, mais également aux céramiques, la société Gwilen (2) , près d’Arzal, sur la Vilaine, utilise des sédiments marins mêlés à des coquilles d’huîtres, et fabrique des objets pour l’instant à l’échelle pilote, selon le procédé de diagénèse, le processus naturel de formation des roches sédimentaires, et sans cuisson à haute température.

La poudre d’huîtres peut avantageusement, grâce à sa capacité de pouvoir tampon, servir de matériau de remplissage de filtres pour la production / filtration d’eau potable comme l’exposent Lin et al, 2022, dans Journal of Environnemental Management (3). Elles constitueraient une alternative à la sédimentation – floculation utilisées en station de filtrage.

De très nombreux papiers mentionnent les coquilles d’huître broyées comme substrat très performant pour former du ciment pour les BTPs. Une revue des applications et avantages de cette substitution a été récemment publiée dans Materials Today Proceedings par Rusland et al, 2022, (4). Il est également mentionné dans d’autres articles et brevets l’utilisation des coquilles d’huître comme ciment en milieu marin afin de restaurer les coraux. Cette dernière application est d’ailleurs testée dans de nombreuses régions du monde.

Sur le créneau du Made in France, écologique et responsable, la société alréenne Friendly Frenchy fabrique des montures de lunettes (5), et y trouve une alternative à l’industrie pétrochimique. La matière est sourcée en Normandie, les montures fabriquées dans le bassin lunettier français dans le Jura, le packaging lui est nantais. Friendly Frenchy est engagé pour la protection du littoral et des océans aux côtés de Surfrider Foundation Europe.

Et enfin, pépite française, la société Rochelaise Soöruz fabrique des combinaisons de surf « éco-conçues » (6) en utilisant de la poudre d’huître en remplacement du limestone, calcaire fossile des carrières, mélangé à du caoutchouc naturel, de la canne à sucre et des huiles végétales non alimentaires, pour former le Oysterprene®. Cela permet de se retirer de la pression sur le marché du limestone, et les prix restent compétitifs pour une combinaison de surf.

Le recyclage des coquilles d’huître est donc devenu une source d’économie circulaire avec, en France, un sourcing d’environ 150 000 tonnes de coquilles. Des stations de collecte ont vu le jour un peu partout en France, pas seulement sur le littoral. Un abondement important est logiquement observé lors des fêtes de fin d’année.

De nombreuses raisons donc pour continuer à manger des huîtres. Dans la deuxième partie de cet article, nous nous intéresserons justement à l’huître et à son empreinte carbone, et à sa considération dans la lutte contre le changement climatique.

Sources et références

https://www.comment-economiser.fr/13-utilisations-coquilles-huitres-etonnante.html

- 1) Vendée. Ils transforment les coquilles d’huîtres en porcelaine de luxe et en matériaux innovants | Le Journal du Pays Yonnais (actu.fr)

- 2) https://www.gwilen.com/

- 3) Reutilization of waste oyster shell as filler for filter for drinking water pretreatment: Feasibility and implication – ScienceDirect

- 4) Oyster shell waste as a concrete ingredient: A review – ScienceDirect

- 5) Lunettes en coquillage Friendly Frenchy Fabriquées en France – FRIENDLY FRENCHY

- 6) BRUT parle de nos combinaisons de surf à base de poudre d’huîtres. (sooruz.com)

Partie 2

Manger des huîtres, c’est lutter contre le réchauffement climatique ?

A l’heure de savoir si ce que l’on met dans nos assiettes est bon pour lutter contre le réchauffement climatique, et notamment lors des repas de fêtes de fin d’année où l’huître occupe une place prépondérante, évaluons cet aliment d’un point de vue carbone.

Huîtres et flux de carbone, vers un offsetting via l’ostréiculture ?

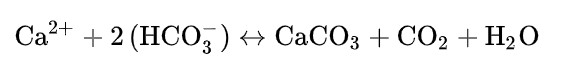

Tout repose sur la connaissance de la composition de l’huître : elle forme sa coquille selon la réaction suivante par accumulation des éléments minéraux du milieu (HCO3, Ca) sur la matrice organique sécrétée au niveau du manteau :

On peut à juste titre considérer que l’huître est un bio séquestreur de carbone (ou puits naturel de carbone), comme un arbre, puisque la coquille est essentiellement du carbonate de Calcium à 95%, dont 40% de Calcium, et 12% de carbone (masse molaire du CaCO3= 100 g/mol, Ca=40, C=12, CO2=44, O=16).

Le carbone capturé provient du CO2 atmosphérique qui a été capturé par les océans, sous forme dissoute. On peut donc calculer directement la bio-séquestration dans l’huître du carbone dissous dans la mer tout au long de son existence jusqu’à sa consommation, comme on peut le faire pour le calcul de la bio-séquestration du carbone par les arbres.

Une huître, nous l’avons vu dans la Partie 1, pèse (pour du calibre n°3) 85 grammes au bout d’une croissance qui dure environ 2,5 ans. De ce poids, 92% est composé par la coquille (soit 76,5 g), dont 95% de CaCO3 (soit 72 g), ou encore 12% de Carbone. Soit donc 0.12×72=8.64 g de Carbone par huître commercialisable.

On a donc en moyenne 102 kg de carbone séquestré pour une tonne d’huître commercialisées adultes (ou encore 375 kg de CO2 absorbé), soit ~41 kg de carbone séquestré (ou ~150 kg de CO2 absorbé) par an pour une tonne d’huître. En moyenne pour plusieurs espèces d’arbres, une tonne de bois d’arbre séquestre 25 kg de CO2 par an, et environ 6.8 kg de carbone (1) . Cela semble donc beaucoup mieux !

Des chiffres similaires (441 kg de CO2eq séquestré/tonne d’huître adulte) sont cités sur le site musselpower.org (2) qui met en avant la conchyliculture comme solution de capture de carbone. Mais une tonne d’huître cultivées ne prenant pas la même place au sol qu’une tonne d’arbre, on peut pour bien évaluer la performance de « séquestration » se placer dans la logique d’efficacité des pratiques (foresterie : afforestation et reforestation vs ostréiculture) et donc ramener la quantité de carbone séquestrée à la surface, utilisée pour cette capture.

Cela est « discutable », dans le sens où dans le cas de l’ostréiculture, une forte proportion de cette surface est recouverte à marée haute, et ne pourrait donc ne pas être considérée comme surface terrestre. C’est ce qu’a cependant mesuré l’Université de South Australia en 2004 (3) : Il s’agissait de comparer la capacité de séquestration du carbone par des huîtres plates d’Australie cultivées en plateaux par rapport à la capacité de séquestration d’espèces endémiques d’Eucalyptus sur cette même zone côtière.

Le propos est de savoir comment au mieux séquestrer le carbone atmosphérique directement (le CO2 de l’air dans les arbres et végétaux terrestres) ou indirectement (via le CO2 dissous dans les océans). Il apparait que même si l’huître a une vie de 2 à 3 ans, la capacité de séquestration est tout à fait à la hauteur de certaines espèces d’Eucalyptus, notamment l’Eucalyptus porosa, soit 0.8 à 1.3 tonne de C/ha/an. Elle reste cependant 2 à 3 fois inférieure à l’espèce Eucalyptus socialis. Malgré cette dernière comparaison, la culture de l’huître peut être vue comme un bon moyen de limiter la concentration en gaz à effet de serre CO2 dans l’atmosphère ou plus spécifiquement lutter contre l’impact de CO2 sur les océans et leur acidité.

Sur le même thème, un article de 2021 (4), émanant de travaux menés au sein de l’université d’Édimbourg sur les récifs huîtriers d’Écosse parle d’offsetting du carbone grâce à l’ensemencement programmé de 4 millions d’huîtres sur les côtes écossaises…

Nakayama et al, 2022 (5), relatent l’importance des écosystèmes de « carbone bleu » comme les mangroves dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, ils ont étudié avec des capteurs sur des bouées placées dans les lagons au sud-est de Taïwan l’alcalinité du milieu ainsi que le CO2 dissous et modélisé les flux de carbone. Ils ont démontré qu’une production annuelle d’huitre était responsable de 11% des flux de carbone par un processus de capture d’origine marine (lié au fait que les huîtres se nourrissent de phytoplancton qui a capturé le carbone par photosynthèse) et aussi d’origine terrestre (Capture de CO2 dissous directement). L’ostréiculture selon eux a un effet bénéfique, au sein des mangroves, sur le réchauffement climatique.

Pour le consommateur, quelle est donc l’empreinte carbone de l’huître ?

Il est difficile de retrouver clairement les chiffres, les calculs et les hypothèses de calcul d’impact « carbone » des huîtres. Pendant leur croissance, les huîtres séquestrent du carbone, nous l’avons vu plus haut, mais elles respirent pour le faire, et donc émettent aussi du CO2. Or, cette modélisation n’est pas prise en compte dans les chiffres trouvés dans la littérature. Ces chiffres se basent le plus souvent sur l’approche cycle de vie, prenant en compte le cycle de vie de l’huître jusque sa commercialisation et selon les études, jusque sa consommation, voire la revalorisation des coquilles (cf partie 1 du blog sur ostréiculture et économie circulaire)

On trouve dans la base Agribalyse 3.1 (6) une valeur pour 1 kg d’huître creuse crue de 4,92 kg CO2/kg d’huître, soit une douzaine d’huîtres dans notre assiette. L’approche pour le calcul est l’ACV Cradle to grave, c’est-à-dire allant de la culture de l’huître (partie « amont agricole »), en passant par l’emballage, la livraison en magasin et la consommation dans les foyers. Il n’y a pas de prise en compte de la valorisation des coquilles, ni de la séquestration du carbone dans la coquille.

A titre de comparaison, et si on cherche des alternatives lors de notre petit apéro en bord de littoral, on a les crevettes, avec un empreinte carbone de 10,83 kg de CO2eq / kg. Donc si on en mange 300 grammes, ç’est légèrement mieux que12 huîtres Si on se contente d’une ½ douzaine d’huîtres, alors il faut préférer l’huître à la portion de crevettes.

Les valeurs restent cependant proches de l’ordre de 2,5 à 3 kg CO2/ portion. Et si on consomme l’huître chez l’ostréiculteur, on aura environ 50% de ces impacts puisque qu’on évite le transport, l’emballage, la consommation en foyer ou restaurant. En effet, ces étapes représentant 50% des impacts. On arrive donc, pour une portion ½ douzaine d’huîtres consommées sur place à un impact carbone de 1,23 kg de CO2eq.

Sur le site musselpower.org (2), une valeur de 1,244 kg CO2eq/kg d’huître est avancée, prenant en compte la séquestration du carbone, mais s’arrêtant à la récolte. Pas de commercialisation, ni de valorisation des coquilles. Soit donc un chiffre à comparer avec le 4,92 kg CO2 eq/ kg huître creuse crue de Agribalyse sans l’emballage et les étapes suivantes, soit 2,4 kg / CO2eq / kg huitre. Le chiffre de mussel.org a donc une valeur 2 fois moins élevée que . Cela reste du même ordre de grandeur.

Teresa Pucylowski, en 2017, (7) est l’auteure d’une étude au sein de l’Université de Washington sur l’analyse de cycle de vie des huîtres du Pacifique de deux variétés élevées de deux façons différentes sur tables ou sur bouées. Après avoir partagé la nécessité de réaliser les ACV sur les produits issus de l’aquaculture en plein essor économique et la demande grandissante des consommateurs d’être informés sur les impacts environnementaux de ces aliments par rapport aux produits issus de pêcherie, l’auteure conclue que l’impact environnemental est faible.

L’unité fonctionnelle est la ½ douzaine d’huître car elle représente une portion communément commandée dans les restaurants, et peut être comparée à une portion de steak ou de poulet (3oz=85 gr). Plusieurs impacts ont été mesurés, dont l’impact Changement climatique (en eq CO2). Les méthodos ISO 14404 avec allocations massiques a été utilisée ainsi que le software Simapro et les bases ecoinvent 3.3 et USLCi, couvrant les flux issus des installations d’écloserie à Hawaï, puis la fabrication de naissain en Floride et enfin la culture dans l’État de Washington.

La distribution aux restaurants n’a pas été prise en compte ni la séquestration du carbone dans les coquilles ni la respiration de l’animal. C’est donc notamment l’utilisation de carburant pour les différentes opérations d’exploitation. Les résultats donnent un impact Carbone de 0,19 kg de CO2eq/douzaine un chiffre 10 fois moindre que dans Agribalyse !. .

Si on ramène à la portion servie et communément consommée dans un restaurant ( ½ douzaine), cela fait un impact de 0,1 kg CO2eq/portion, à comparer à une portion de poulet (0,15 kg CO2eq) ou de bœuf ( (1,8 kg CO2) Donc, avec cette étude, on constate, pour le consommateur, que l’huître a un impact faible.

Les voies d’amélioration sont assez claires : alors que l’impact carbone se répartit moitié pour le process, moitié pour les cultures aux différents stades, le choix des écloseries quasi toutes basées à Hawaï, puis des naissains en Floride et finalement un élevage au Nord Est des États-Unis pose question.

On peut supposer qu’en France, les écloseries étant toutes basées en France, les naissains souvent fabriqués en Bretagne, proche de leur cultivation par la suite, devraient donner des impacts plus faibles. Pourtant, le calcul fait par Mme Pucylowski donne des valeurs 10 fois plus faibles que dans Agribalyse. Et ce n’est pas le mix décarboné de l’électricité dans l’état de Washington (origine hydro à 75%) qui peut expliquer cette différence…

On note cependant qu’une partie des coquilles a été « upcyclée » pour servir de support au développement des huîtres dans la thèse, je ne pense pas non plus que cela explique cette différence. Ce qui est important est de retenir la comparaison aux autres portions : manger des huîtres est selon l’auteure meilleur que de manger du poulet ou du bœuf.

Se focalisant sur l’impact de la valorisation de la coquille, les auteurs Lee et al, 2020, (8) réalisent une ACV visant à mesurer l’impact environnemental de l’amendement des sols à partir de coquilles d’œufs ou de coquilles d’huîtres. De manière assez proche entre les coquilles d’œuf et d’huîtres, il a été mesuré que 60 g de coquille génèrent un impact de 0,187 kg de CO2eq.

Ce qui est assez important au final ! Cette valeur est particulièrement attribuée au process de calcination des coquilles à 800°c très énergivore. Ils en concluent que des efforts sur la partie recyclage des huîtres est à faire en termes de process.

CERCLE VICIEUX : la vie des huitres est elle-même mise en danger par l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère et le changement climatique

Avec la concentration grandissante de CO2 dans l’atmosphère, absorbé à 30% par les océans, on s’attend à une baisse du pH (acidification) de l’ensemble des océans. La moyenne actuelle est un peu supérieure à 8, l’eau de mer est donc légèrement alcaline. Aujourd’hui, selon les premiers travaux de l’étude CocoriCO2 (9), menée par l’Ifremer et le CNRS, le pH de l’eau sur les côtes oscillerait entre 8,1 et 7,8. En dessous de 7,3, l’acidité pourrait compromettre la survie des larves d’huîtres faute d’une coquille suffisamment épaisse.

L’effet serait dramatique pour l’environnement et la qualité des eaux, puisque, comme nous l’avons vu dans la partie 1, la production d’huîtres peut jouer un rôle dans la captation du CO2 et à travers sa consommation de plancton également apporter un bénéfice pour les eaux, leur transparence et leur oxygénation. La difficulté potentielle de former sa coquille par manque de matière première (HCO3-) est également accentué par le réchauffement des océans.

En effet, dans l’eau, le HCO3- se dissocie en CO32- + H+ ↔ HCO3-, et la saturation des océans en ces espèces est affectée par les températures selon l’équation W = [Ca2+].[ CO32-] / Ksp, où W est la saturation et Ksp est la solubilité de chaque phase minérale. Si les Ks augmentent avec la Température, W<1 et on défavorise la calcification (à concentration constante) Une des solutions, puisqu’on ne peut évidemment pas baisser la température, serait d’associer des algues à la culture d’huitre comme explique Fabrice Pernet, spécialiste de l’huître creuse à l’IFREMER.

Ces dernières, par la photosynthèse, capteraient le CO2 et limiteraient l’acidification. Ils déplaceraient l’équilibre pour permettre la calcification par « augmentation » du pH. Enfin, il est même expérimenté de remettre dans le milieu des coquilles elle-même pour limiter l’acidification. Il faut retenir que l’étude Cocorico2 est une première et les résultats seront déterminants pour la profession Ostréicole.

Non seulement il y aura des données exhaustives sur les variations de pH sur 7 zones de production majeures (Morlaix, Brest, Quiberon, Oléron, Arcachon et Sète), sur les concentrations en carbonates, les taux de saturation en calcite et aragonite, mais également les impacts sur le développement des huîtres seront mesurés dans des unités pilote à terre reproduisant les conditions réelles enregistrées au fil de l’eau.

Tout ceci afin d’anticiper les impacts de l’acidification et du réchauffement climatique sur l’économie de la filière. La force de ce projet réside également dans le fait qu’il allie des disciplines complémentaires, comme l’écologie, la biogéochimie, la physiologie, l’économie et les sciences sociales.

Conclusion

Au travers des évaluations faites de l’impact carbone des huîtres, l’unité fonctionnelle étant souvent la douzaine d’huître, on peut affirmer que manger des huîtres est peu impactant pour le climat, en tous cas moins que de se nourrir de viande.

En tant que puits potentiels naturels de carbone, parfois aussi efficaces que certaines espèces d’arbres, le fait de manger des huîtres peut pérenniser l’ostréiculture, et contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Cela se fait à la fois en capturant le carbone atmosphérique via le carbone dissous, et en stabilisant les flux de carbone au sein des écosystèmes, notamment celui des mangroves, écosystèmes clé dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Nous avons vu que cela fonctionne à condition d’avoir des systèmes océaniques pas trop impactés par la concentration de CO2 dans l’atmosphère et l’acidification des eaux qui en résulte. Donc, mangez des huîtres !

–

Sources

(1) Combien de CO2 absorbe un arbre ? (ecotree.green)

(2) musselpower.org

(3) Hickey, 2004, School of Natural and Built Environs, University of South Australia: Carbon Sequestration Potential of Shellfish Lien : The Fish Site

(4) https://waste-management-world.com/artikel/scotland-oyster-reefs-could-off-set-carbon-levels/

(5) Nakayama, K. et al. (2022), Effects of oyster aquaculture on carbon capture and removal in a tropical mangrove lagoon in southwestern Taiwan, Science of The Total Environment, Volume 838, Part 3, Lien – ScienceDirect

(6) Agribalyse3.1 : Agribalyse – Portail ADEME

(7) Pucylowski_washington_0250O_17561.pdf

(8) Lee,M. et al, (2020), Reusing shell waste as a soil conditioner alternative? A comparative study of eggshell and oyster shell using a life cycle assessment approach, Journal of Cleaner Production, Volume 265, lien – ScienceDirect

(9) Présentation – CocoriCO2 (ifremer.fr)