Article de Laurent Fonteneau (MS EEDD parcours RSEDD 2024-25)

Introduction

Février 2025, l’élite du surf se retrouve pour une compétition inédite, organisée dans le cadre du championnat du monde de surf professionnel. La destination choisie par la World Surf League et le cadre peuvent dérouter et surprendre puisque les surfeurs vont concourir aux Émirats arabes unis dans un tout nouveau complexe de piscines à vagues d’eau [1]. Le Surf Abu Dhabi, ouvert depuis octobre 2024 sur l’île Hudayriyat, est le plus grand parc de surf artificiel au monde. Développé par le promoteur Modon Properties en collaboration avec la technologie conçue par Kelly Slater, légende du surf contemporain, ce parc offre 3 gigantesques bassins à vagues artificielles adaptées à tous les niveaux, des débutants aux professionnels [2].

Le multiple champion du monde de surf n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il est l’un des principaux précurseurs des piscines à vagues dynamiques depuis 2015. Ces nouveaux bassins sont capables de reproduire la formation et le déroulement d’une vague offrant ainsi la possibilité à un surfeur d’enchainer ses manœuvres sur une longue distance. Jusqu’à cette innovation, les nombreuses piscines à vagues en fonctionnement dans le monde ne permettaient pas la pratique du surf et se limitaient à des distractions diluant quelques sensations de glisse.

Disruptives par leurs gigantesques dimensions allant jusqu’à plus de 10 fois la taille d’une piscine olympique, les surf-parks dynamiques octroient grâce à ce gap technologique, de nouvelles perspectives d’accessibilité, de pratique et d’entrainement pour les surfeurs de tout horizon et apparaissent comme une alternative aux spots naturels dégradés et saturés par l’homme.

Le surf moderne ou la popularisation d’une activité ancestrale

L’ambitieux projet d’Abu Dhabi symbolise l’ambivalence de l’évolution du surf moderne par rapport à ses origines ancestrales. Décrit à la fin du XVIème siècle par l’anthropologue espagnol Fray José de Acosta dans son ouvrage Histoire naturelle et morale des Indiens [3], comme un support à l’activité de pêche des peuples indigènes du Pérou, le surf arbore au 18ème siècle un caractère divin permettant une ascension sociale au sein des communautés hawaïenne et polynésienne. Il faut attendre 1912 pour voir un regain d’intérêt dans le sport grâce à la notoriété mondiale du champion hawaïen Duke Kahanamoku.

Nageur médaillé olympique, ce surfeur hawaïen est considéré comme le père du surf moderne. Il devient une célébrité hollywoodienne et réussit à rendre le sport universellement populaire. Les exploits sportifs de « The Duke », ainsi que sa carrière cinématographique, contribuent à l’expansion du surf en Amérique [4] et en Australie en même temps que le développement des clubs de sauvetage côtier.

Les années 60 voient naître une identité forte autour du surf, mêlant musique, cinéma et culture. Les planches en bois initialement endémiques disparaissent au profit de planches en polyuréthane, dérivé du pétrole. Dès lors, le surf continue son expansion ; son industrie se structure dans les années 80 avec l’émergence des marques et la professionnalisation du sport ; le nombre de pratiquants et les surf-trips à la découverte de nouveaux spots ne cessent d’augmenter.

Face à cette popularité grandissante, le surf essaie de se développer aussi loin des côtes, en milieu artificiel avec la 1ère génération de piscines dédiées, qui émergent aux États-Unis, au Japon et aussi en France à Étampes. Cependant, la déception au sein de la communauté surf est forte tant le résultat de ces premières expérimentations est éloigné du rêve des surfeurs et cette première tentative se cantonne finalement comme nouvelle distraction dans les parcs aquatiques.

Les années 2000 voient l’arrivée des piscines à vagues dites statiques ou flowriders [5]: dans ces bassins de petites dimensions (15 mètres sur 10 mètres pour un volume de 160m3), l’eau est projetée à forte puissance sur un plan incliné créant ainsi une vague statique permettant au pratiquant d’évoluer sur un bodyboard ou flowboard. Fun, ludique et accessible, l’activité procure des sensations issues du surf, snowboard, skateboard et wakeboard. Malgré un franc succès avec plusieurs centaines d’implantations à l’échelle mondiale, les flowriders restent en deçà des espoirs des surfeurs qui attendent le Graal de la vague artificielle.

Il faut attendre 2015 pour voir surgir après 10 ans de recherches, la première construction qui offre des vagues artificielles dynamiques, aussi appelé surf-park. Imaginée par Kelly Slater, il s’agit d’une gigantesque structure, bâtie dans le désert californien et s’étendant sur un terrain de 10 hectares. Elle révèle une vague parfaite, déroulant sur une longueur de 700 m et largeur de 150m [6] grâce au déplacement d’une locomotive lancée à 30 km/h dans un bassin rempli avec près de 60 000 m3 d’eau apportée, traitée et chlorée [7].

Des investissements financiers de l’ordre de 30 millions sont mobilisés pour concevoir, développer et construire cette piscine. « Jusqu’à la vague de Kelly Slater, ce type de structure était considérée comme fictive, inimaginable. On se disait que tout pouvait être artificialisé sauf le surf », avance André Suchet, géographe, enseignant chercheur à l’Université de Bordeaux et co-auteur de l’article Les dispositifs de production de vagues artificielles pour le surf dans le monde [8].

Malgré sa démesure et un impact environnemental évident, la construction du multiple champion du monde séduit l’écosystème du surf : pratiquants, industrie, médias. Rapidement de nombreuses technologies concurrentes emboîtent le pas : de systèmes pompant de l’air dans l’eau comme au Texas (Waco [9]) ou en Australie (Queensland [10]) à des conceptions hydrodynamiques comme en Finlande (Helsinki) en passant par une technologie mécanique, basée sur le mouvement de pistons, du leader mondial Wavegarden [11].

Impensable il y a encore une décennie, il est désormais envisageable de surfer au milieu du désert californien ou sur une ile artificielle des Émirats Arabes unis. L’idée de voir se dérouler des compétitions internationales dans ces milieux artificiels gêne cependant. Se distinguant par un environnement pauvre en eau douce naturelle et par un mode de vie particulièrement dispendieux en énergies, caractérisés par un tourisme de luxe massif, une expansion démographique et la création d’îles artificielles, les Émirats arabes unis ne brillent pas par la sobriété de leurs projets et par leurs convictions environnementales.

A ce titre, le Global Footprint Network [12] mesure une empreinte écologique par habitant de 8,7 hag (hectare global) en 2022, qui les positionne ainsi au 3ème rang des pays les plus pollueurs. Ce classement se confirme par leur croissance démesurée du PIB de +7,9% en 2022 et +3,4% en 2023 (Vs +2,5% en 2022 et +0,7% en 2023 pour la France) selon les données de la Banque mondiale [13]. Devant tant de paradoxes, il est intéressant de comprendre les raisons effrénées de vouloir artificialiser le surf, pratique pourtant dépendante initialement que de la nature.

Les piscines à vagues : une solution pour réduire les impacts environnementaux liés à la mondialisation du surf ?

Les estimations les plus récentes de l’International Surfing Association [14], dénombrent près de 35 millions de surfeurs dans le monde avec un éparpillement des meilleures vagues dans le Pacifique (Hawaii, Tahiti, Fidji…), l’Atlantique (France, Portugal, Espagne, Irlande…) et l’Océan Indien (Australie, Indonésie…). De nombreuses conséquences découlent de cette situation : surpopulation des spots naturels, multiplications des émissions de GES liées aux voyages, aménagements avec destruction d’écosystèmes (dunes, falaises…), pollutions des océans, perturbations anthropiques, etc.

L’accessibilité des transports aériens offre au surfeur amateur la possibilité de réaliser ses rêves : voyager à l’autre bout de la planète à la recherche de nouvelles vagues, facilement et rapidement. Toutefois, rappelons que seulement le vol aller-retour Paris / Bali représente 4,45 tCO2 eq (source : simulateur Goodplanet [15]). L’explorateur des spots indonésiens est automatiquement « pollueur »* avec uniquement son vol et c’est sans compter l’ensemble des émissions liées à la chaîne de pratique : ensemble des transports du point de départ au point d’arrivée, déplacement sur place, logement, consommation, alimentation, la planche de surf et ses matériaux issus de l’industrie pétrolière, … ce qui vient à alourdir le bilan carbone du surfer-globe-trotter.

Face à ces impacts liés à la pratique naturelle de la discipline, les surf-parks apparaissent alors comme une solution pour réduire l’empreinte carbone évidente du surfer-voyageur tout en offrant aux pratiquants vivant loin de l’océan, la possibilité de glisser. Michael Mohr, cofondateur du surf-park Surftown [16], qui a ouvert ses portes près de l’aéroport de Munich l’été dernier défend cette accessibilité au surf : « Nous tablons sur 200.000 visiteurs par an, qui pourront ici s’entraîner toute l’année près de la maison ». Et de souligner que son projet, dans une zone urbanisée et reliée aux transports en commun, a dès ses débuts pris en compte les préoccupations environnementales.

Cependant, en 10 ans, seulement une vingtaine de surf-parks se sont implantés dans le monde [17], cela paraît peu au regard du nombre de pratiquants. Cela s’explique entre autres, par des investissements conséquents. Pour Wavegarden, les coûts totaux de développement d’un parc de surf s’élèvent entre 25 et 40 millions d’euros dont 15 et 20 millions d’euros dédiés à la création du bassin de 150m x 150m, aux systèmes de génération de vagues et de traitement de l’eau.

A ces investissements initiaux, il faut donc rajouter les coûts liés à la consommation d’eau et d’énergie. Bien que déjà impressionnants, ces budgets explosent dans les parcs américains ou asiatiques avec l’association de biens et services mêlant à la fois tourisme, immobilier, commerces et accessibilité. Selon les configurations, ils peuvent osciller entre 200 millions d’euros et 2 milliards comme pour le projet de 167 000 m² de Corée du Sud [18]. Véritables temples de la consommation et du gaspillage, ces nouveaux lieux, ou surf-resorts, sont aux antipodes de l’esprit minimaliste du surf originel.

La communication devient alors un levier majeur et indispensable pour séduire les investisseurs et convaincre l’opinion publique. Les promoteurs font ainsi appel à des influenceurs, comme la star internationale Pharrell Williams qui soutient le projet Atlantic Park prévu en 2025 à Virginia Beach aux États-Unis avec le slogan aguicheur : “Each new business, each new project or new development is a chance for the people to set a vision…”. [19] Avec le soutien de nombreux surfeurs professionnels, les promoteurs et concepteurs n’hésitent pas à vendre leurs projets sous le plus bel aspect environnemental et social.

Du point de vue énergie, les solutions vantent l’utilisation de sources vertes et renouvelables. Surftown présente ainsi une installation autosuffisante à 80% en énergie, en s’appuyant sur des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien. Dans son argumentaire, l’entrepreneur bavarois ajoute que l’énergie géothermique est utilisée pour le refroidissement et le chauffage. Quant à Wavegarden, le leader espagnol adopte une stratégie de communication rôdée qui avance même une minimisation de la consommation d’énergie de près de 90 % par rapport aux technologies concurrentes.

L’artificialisation des sols est un autre élément clé. Devant l’immensité de leurs bassins et des installations touristiques, les concepteurs essaient de considérer dès l’origine du projet, la possibilité de réhabiliter des sites non utilisés et d’utiliser des matériaux recyclés limitant le béton.

Le sujet de l’eau est bien entendu au cœur de la communication des concepteurs : si l’exploitation en circuit fermé de l’eau est un argument commun, la provenance et traitement de l’eau restent néanmoins deux facteurs de différenciation. Par exemple, le fabricant français Okahina propose un atoll artificiel, modulable et posé sur un plan d’eau existant [20]. Sa solution ne nécessitant donc pas d’apport complémentaire en eau, le fondateur espère même, grâce au déplacement de la vague dans l’espace fermé, réoxygéner le milieu naturel permettant ainsi une éventuelle restauration de la biodiversité.

Les études d’impact prévues en 2025 et 2026 sur le lac de Créteil et au Futuroscope, devraient éclairer sur les réels impacts d’un tel concept où cohabitent écosystèmes naturels et activités commerciales. La solution de Wavegarden pour alimenter ses piscines est la récupération d’eaux de pluie et naturelles (puits, lacs, rivières). Sur leur site, il est indiqué qu’« aucune vidange ou remplissage n’est nécessaire, sauf pour compenser les pertes par évaporation. Comme l’eau n’a pas besoin d’être renouvelée, l’eau n’est pas perdue ». Cette optimisation des pratiques d’exploitation et de maintenance en matière de gestion de l’eau interroge cependant sur la qualité de l’eau et des questions d’ordre sanitaire.

Une réalité bien différente de la communication des concepteurs

En 2018 au Texas, un décès a été constaté, à la suite d’une intoxication à l’amibe mortelle dans une piscine de surf. En France, la règlementation de la baignade artificielle en bassin fermé est plus stricte et devrait s’appliquer, à savoir une à deux vidanges sanitaires par an selon les agences régionales de la santé [21]. De plus, la quantité nécessaire pour un surf-park en eau reste conséquente jusqu’à 60.000 m3, soit l’équivalent de 20 piscines olympiques.

Et c’est sans tenir compte d’une accélération de l’évaporation qui amènerait à quadrupler le volume d’eau annuel, ce qui représenterait selon le Sispea (Observatoire national des services d’eau et assainissement) [22], l’équivalent de la consommation annuelle en eau domestique de 4500 personnes. Face au dérèglement climatique et en période de sècheresses estivales, l’exploitation de ce type d’installation parait compromise et difficilement acceptable au vue des restrictions appliquées

Sur le plan énergétique, le bilan est extrêmement énergivore. Se revendiquant comme la solution la plus frugale du marché grâce à un haut rendement énergétique couplé à du photovoltaïque, Wavegarden annonce une consommation de 455 kWh pour une session d’1h. Cela équivaut tout de même à la consommation énergétique journalière de 800 foyers [23]. Et ce n’est rien comparativement aux 4500 kWh requis pour faire fonctionner une piscine à technologie pneumatique durant 1h,, ce qui correspond à la consommation journalière d’un village de 8000 foyers.

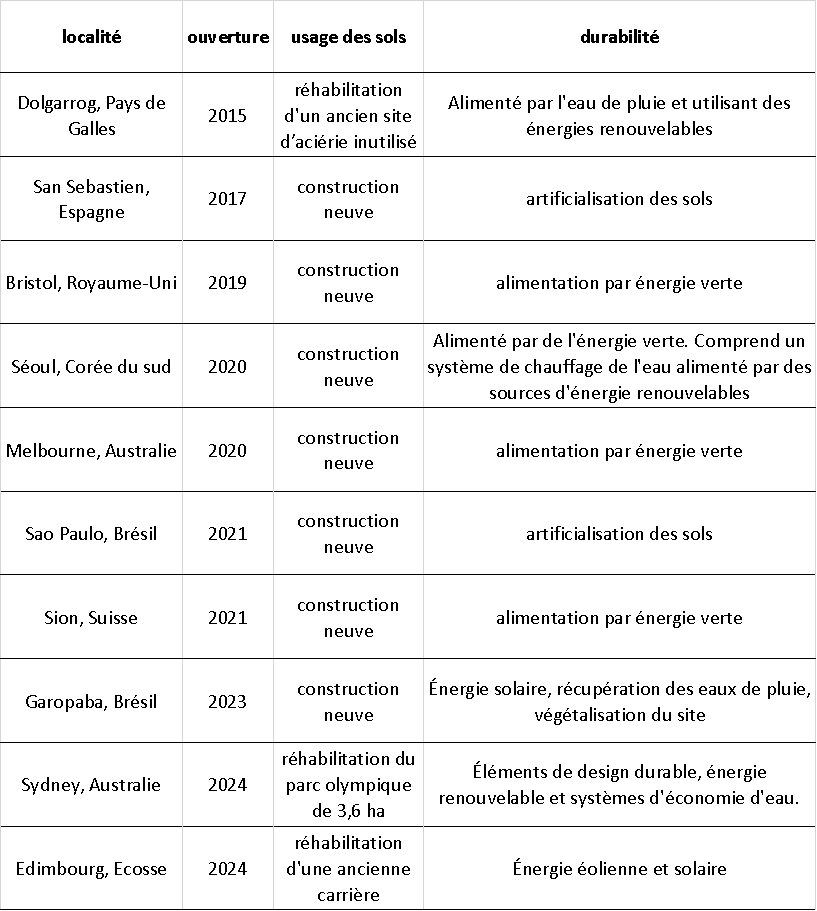

La politique d’artificialisation des sols, menée par le binôme concepteur/promoteur est également fortement critiquable : sur l’intégralité des sites opérationnels du fabricant espagnol, seulement 15% ont fait l’objet d’une réhabilitation de sites inutilisés : Sydney avec la réutilisation d’équipements sportifs olympiques et la réutilisation d’anciens sites en Ecosse (ancienne carrière) et Pays de Galles (ancienne aciérie). De plus, le choix des sites réhabilités soulève des questions d’atteinte à la biodiversité avec l’imperméabilisation des carrières et la gestion des eaux de pluie à adapter en fonction du pouvoir réfléchissant (ou albédo) de la surface du bassin.

Piscines dynamiques opérationnelles Wavegarden – source : site internet Wavegarden

Enfin, dans le périlleux exercice consistant à comparer l’émission de GES entre les 2 pratiques dans des milieux artificiels et naturels, le leader s’octroie de nombreuses hypothèses et omissions sur le scope 3 permettant finalement d’optimiser le résultat de son bilan carbone : non prises en compte des GES émis pour la conception et la fabrication de la piscine, omission des émissions liées aux déplacements de ces utilisateurs … Cette opération évidente de green-washing de l’industriel est parfaitement assumée sur son site internet [24]. Ses principaux concurrents préfèrent rester discrets sur la diffusion de données techniques et environnementales.

En France, la force des concertations versus les parcs à surf

Face à ces projets controversés, des oppositions pour lutter contre l’installation des surf parks s’organisent notamment en France. C’est le cas à Sevran [25], avec l’abandon en 2021 à la suite d’une consultation citoyenne, d’un projet considéré comme trop gourmand en eau et énergie au profit de la création d’un corridor écologique et d’un espace dédié à l’agriculture urbaine. L’association Environnement 93 en tête de la mobilisation à Sevran, déclare : « Ce projet de piscine à vagues est une ineptie. Il se basait sur la réutilisation d’eau pluviale. Sauf que les études montrent qu’il faudrait pomper dans la nappe phréatique et utiliser de l’eau potable pour l’alimenter. Le projet ne tenait également pas compte de l’évaporation » [26].

En 2020, à Saint-Jean-de-Luz, à deux pas du siège européen du groupe Boardriders (Quiksilver, Billabong, Roxy…) c’est le projet d’un complexe touristique et commercial de 7 hectares à 1,5 km de l’océan qui a été annulé par une action rassemblant l’antenne Surfrider côte basque, le collectif citoyen Rame pour ta planète et le groupe d’oppositions Herri Berri [27].

En Gironde, le projet qui visait à réhabiliter une friche industrielle en partie artificialisée de 3,6 hectares pour y créer un surf park [28], a été stoppé après l’annulation en recours du permis de construire par le tribunal administratif de Bordeaux. L’action concertée des associations Sepanso et Surfrider a permis d’amener des preuves de pollution des sols du site choisi, des risques sanitaires liés à la récupération d’eau de pluie et un bilan hydrique alarmant.

En effet, le terrain sur lequel devait s’installer le surf park girondin est répertorié dans la base de données des sites et sols pollués BASOL [29] en raison de présence de nombreuses substances chimiques : arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc et hydrocarbures. Ce cas illustre l’importance de la concertation et de son rôle de garde fous face à ces projets inadaptés tant du point de vue environnemental, que sanitaire ou règlementaire.

La place des concertations nationales se voit renforcée par la loi Climat et Résilience de 2021 visant un objectif de zéro artificialisation nette d’ici 2025 [30] ; mais aussi par les règles sanitaires des Agences Régionales de Santé et le plan de sobriété énergétique du sport dévoilé en octobre 2022 {31], dont l’objectif est de réduire de 10 % la consommation d’énergie du secteur sportif pour 2024, et de 40% d’ici 2050. C’est un 1er pas vers une évolution plus durable des pratiques et infrastructures sportives.

De nombreux autres projets de complexes sportifs de piscines à vagues comme à Lacanau (Wavegarden), Libourne (Okahina), Poitiers-Futuroscope (Okanina), Castets (Wavelandes) sont au point mort ou ont été définitivement abandonnés. Finalement, sur la dizaine de projets initiée dans l’hexagone, aucun n’a pu se concrétiser à date.

C’est hors des frontières françaises que les surf-parks réussissent à voir le jour, dans des contrées où les intérêts écologiques sont minimisés : États-Unis, Émirats arabes unis, Corée du Sud, Brésil…. L’Australie, réputée comme une nation forte du surf mondial, s’est munie de plusieurs installations (Queenland, Melbourne et Sydney). La promotion réalisée par les surfeurs professionnels australiens peut laisser perplexe sur la bonne compréhension des enjeux climatiques et environnementaux. Le think tank The Australian Institute note d’ailleurs que la performance globale de l’Australie en matière de transition énergétique a été pire que celle des 22 autres économies de l’OCDE et de la Russie dans une étude publié en 2021 [32].

Cette position s’explique par la place prépondérante de l’exploitation du charbon, du gaz naturel et des mines dans l’économie du pays. En complément, la National Water Initiative et l’Australian Government Water Fund lancés en 2004 pour favoriser l’investissement dans les infrastructures, l’amélioration de la gestion de l’eau et les pratiques environnementales [33], paraissent impuissantes face à la dissuasion des promoteurs.

Face à cette vision consumériste et élitiste, une prise de conscience commence à surgir

Sur l’aspect social, les surf-parks divisent également. Destinées initialement à rendre accessible le sport à un plus grand nombre, les tarifs d’entrée de l’ordre de 60 €/heure représentent un frein indiscutable à l’accessibilité. Quelle que soit la durée passée dans l’eau, surfer dans l’océan n’engendre aucun coût supplémentaire à celui du matériel et son déplacement. Or, une session dans une piscine à vagues transforme le surf en une pratique élitiste. Kelly Slater privilégie d’ailleurs un positionnement premium en ne réservant l’accès à son ‘Ranch’ qu’à des surfeurs soigneusement sélectionnés, aux marques et à la WSL pour l’organisation de compétitions ou évènements prisés. Son association au Surf Abu Dhabi confirme cette nouvelle cible très sélective de pratiquants.

Il est fort probable que la médaille d’or de Kauli Vaast aux JO 2024 de Paris va raviver le débat autour de la construction du première surf park en France. Placardés en 4×3 dans le métro parisien, les exploits du prodige tahitien sur le magnifique spot de Teahupoo vont donner l’envie à des milliers de jeunes de s’initier au surf. Mais peut-on accepter ce désir d’artificialiser certaines pratiques au détriment de la planète ? La question est valable pour le surf, mais aussi pour le ski avec ses futures pistes en plein désert saoudien (l’Arabie Saoudite sera le pays organisateur des Jeux asiatiques d’hiver en 2029), le football et l’empreinte environnemental déplorable de ses stades climatisés du Qatar…

Conclusion

L’ultime question à se poser est la suivante : un surfeur est-il vraiment « au paradis » lorsqu’il surfe une vague artificielle, entouré d’immeubles, de voitures et de commerces ? On entend ici par surfeur, cet amoureux inconditionnel de l’océan dont la vie est rythmée par la présence ou l’absence de vagues. Introduit au cœur de cette démesure, le surf devient lui-même un objet de consommation, très éloigné de son ADN originel. Heureusement qu’une prise de conscience commence à surgir afin de contrebalancer cette image consumériste. Notons quelques initiatives françaises : tout d’abord, celle du free-surfeur Arthur Bourbon qui décide de parcourir la côte atlantique avec vélo et planches à la rencontre de proches, surfeurs ou skippers en phase avec leurs convictions écologiques [34] [35].

D’autres comme l’entreprise française Notox, essaient de réintroduire une fabrication plus durable de planches de surf à partir de matériaux bio-sourcés, issus du recyclage ou de ressources renouvelables comme la fibre de lin, du hêtre blanc ou du liège [36]. Les combinaisons ont à leur tour trouver des alternatives au néoprène classique, grâce au caoutchouc naturel, issu de l’hévéa. Ces démarches prouvent que le surf n’est pas totalement parti à la dérive.

* Pour rester dans une trajectoire de 1,5°C en phase avec les accords de Paris, le budget CO2 par personne par an devrait être de 2 tCO2 eq (tonnes équivalent CO2) en 2050 [37].

Sources

[1] Abu Dhabi accueillera le Longboard Tour cette année et le CT en 2025 – Surf Session Magazine

[2] Surf Abu Dhabi | Experience World-Class Surfing in the UAE

[3] Biodiversity Heritage Library (biodiversitylibrary.org)

[4] Comment est né le surf et comment est-il arrivé en France ? – Geo.fr

[5] Le concept – Wave in Paris

[6] The Technology (kswaveco.com)

[7] A surfer and a scientist teamed up to create the perfect wave (youtube.com)

[9] https://www.americanwavemachines.com/

[10] Home — Surf Lakes

[11] Wavegarden Wavegarden – Wavegarden

[12] Open Data Platform (footprintnetwork.org)

[13] Croissance du PIB (% annuel) – United Arab Emirates | Data (banquemondiale.org)

[14] Surf is Taking Over: Inland Surfing Outlook for 2023 and Beyond (endlesssurf.com)

[15] https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/

[16] Surfing for everyone | o2 SURFTOWN MUC

[17] https://wavepoolmag.com/surf-planner-guide-to-global-wave-pools

[18] Corée du Sud : Wavegarden vient d’ouvrir ”le plus grand surf park au monde” – Surf Session Magazine

[19] https://www.surfsession.com/actu/pharrell-williams-point-ouvrir-piscine-vagues-708211389/

[22] Consommation moyenne d’eau domestique par habitant par jour | Observatoire Sispea

[23] Que peut-on faire avec 1 kWh ? Comprendre l’énergie | EDF

[24] Wavegarden Empreinte carbone – Wavegarden

[27] Surfrider : Piscines à vagues artificielles sur le littoral : une incohérence qui frôle l’absurde | Actualités Surfrider | Surfrider France

[28] Encore un projet de surf park qui fait des vagues en Gironde (latribune.fr)

[29] Sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) (georisques.gouv.fr)

{31] Le plan de sobriété énergétique pour le sport | info.gouv.fr

[33] Magazine H2o | Australie – Les enjeux de l’eau | Infrastructures-Grands projets

[34] « Le chemin » : la seconde vie très engagée d’ex pros du surf et de la voile (outside.fr)

[35] Le Chemin [ FIFAV 2022 ] (youtube.com)

[36] À propos – NOTOX (notoxsurf.com)

[37] SR15_Summary_Volume_french.pdf