Article de Philippe Chausson (RSEDD 2023-2024)

Introduction

Cet article décrypte l’idée d’instaurer un quota de vols par personne, en analysant les leviers dont dispose l’industrie aérienne pour se décarboner : sont-ils suffisants pour permettre l’atteinte des objectifs de l’accord de paris sans devoir passer par la case « sobriété » ?

Dans une interview au Parisien le 3 Octobre 2022, Jean-Marc Jancovici donne un exemple d’action qui pourrait être mise en place dans le cadre d’une sobriété choisie, pour limiter les émissions de CO2 : fixer un quota de 3 ou 4 vols par personne au cours de sa vie.

Interrogé par Léa Salamé et Nicolas Demorand sur France Inter dans le Grand Entretien, JMJ confirme cet ordre de grandeur une première fois le 23 octobre 2022, puis à nouveau le 30 mai 2023 lorsque Léa Salamé lui repose la question au détour des annonces du gouvernement Borne sur la transition énergétique.

Cette fois, les médias s’en emparent (probablement lié à l’approche des grandes vacances et aux départs en avion à venir) et créent le buzz : « doit-on se limiter à 4 vols (soit 2 aller-retours) au cours de sa vie ? » qui aboutit à une enquête CSA pour BFM TV le 28 juillet.

D’où vient ce chiffre ?

Dans un rapport « Pouvoir voler en 2050 : quelle aviation dans un monde contraint », publié en mars 2021, le collectif Supaero decarbo en collaboration avec le Shift Project tente de définir les conditions qui permettraient à l’industrie de se décarboner d’ici 2050 comme elle le prévoit, et si ces conditions sont compatibles avec la croissance prévue du secteur supérieure à 3% par an.

Les auteurs définissent au préalable un budget carbone cible compatible avec le scénario du GIEC RCP 2.6, qu’ils calculent à 1 170 Gt de CO2 globalement sur la période 2018-2100 pour avoir 67% de chance de rester sous 2°C de réchauffement. Sur cette base, le secteur aérien dispose donc d’un quota total de 29.9Gt de CO2 à émettre d’ici 2100.

Prenant comme point de départ les émissions du secteur de 2018 qui étaient de 1,077Gt de CO2, il faudrait appliquer une baisse annuelle de 3,4% sur la période 2019-2100, pour que les émissions cumulées en 2100 correspondent à 29,9Gt toutes choses égales par ailleurs. Dans le même temps, les compagnies aériennes soutiennent qu’elles seront capables d’atteindre Net Zero en 2050 (ce qui, dans l’hypothèse ci-dessus, nécessiterait une baisse de 8,4% par an d’ici 2050).

Les auteurs du rapport passent au crible les différentes conditions qui pourraient soutenir la décarbonation, et identifient 3 axes principaux :

- Les progrès techniques sur les moteurs, les avions, et les énergies alternatives

D’une manière générale, il est convenu que les progrès techniques autre que des ruptures technologiques permettent un gain maximum de 2% par an, conditionné par ailleurs au renouvellement des flottes. Pour véritablement voler bas carbone, il faudra compter sur :

- L’avion hybride ou électrique, type Ecopulse, qui embarque des moteurs électriques en plus d’un moteur thermique pour prendre le relais en vol et limiter les émissions de CO2 Les technologies actuelles de stockage de l’électricité font qu’à puissance équivalente, la batterie pèse 10 fois le poids du kérosène donc le développement sera sur des distances courtes ; et les gains ne se feront que sur les territoires où la production d’éléctricité nécessaire à la recharge des batteries est elle-même décarbonée ;

- L’avion à hydrogène: Airbus annonce un prototype pour 2035, mais pas de plan de développement à grande échelle ; probablement parce que l’hydrogène nécessitant à minima 3 fois l’espace de stockage du kérosène à usage équivalent, il faudra non seulement une nouvelle génération d’avions, mais également de nouvelles infrastructures aéroportuaires pour le stockage. Par ailleurs, la fabrication d’hydrogène aujourd’hui se fait par électrolyse : l’énergie utilisée pour ce procédé devra être décarbonnée.

- Les carburants alternatifs de synthèse, qui prennent l’appelation de SAF (Sustainable Aviation Fuels) lorsqu’ils sont certifiés ; il en existe plusieurs types comme les biocarburants (ils utilisent de la biomasse comme intrant, notamment en provenance d’éthanol, de déchets agricoles, forestiers ou municipaux pour ne pas concurrencer l’usage des sols avec la production alimentaire) et les Power-to-Liquids (PtL, ils utilisent pour intrants de l’eau, qu’il faut électrolyser pour produire du dihydrogène qui lui-même est combiné à du CO2, produisant un hydrocarbure synthétique): c’est la solution la plus prometteuse pour la décarbonation du secteur, car compatible avec les infrastructures et mélangeable avec le kérosène (on parle de drop-in fuel ; le mix est limité à 50% actuellement). Ces SAFs émettent plus ou moins la même quantité de CO2que le kérosène à la combustion, en revanche la phase amont permet d’éviter de 70% à 90% des émissions totales (notamment car l’extraction et la transformation sont très émissives). Les contraintes qui pèsent sur le développement de ces carburants sont la disponibilité de la biomasse pour les biocarburants, le mix énergétique des pays dans lequel ils sont produits (pour les PtL en particulier, le process est très énergivore et n’a d’intérêt que si l’électrolyse se fait à partir d’une source décarbonée), leur prix (3 à 8 fois plus cher que le kérosène), l’outil de production, et le manque de directive des états pour soutenir ces filières.

- La cadence de renouvellement de la flotte

Une autre conditon de la réduction des émissions tient au renouvellement des flottes, qui permet de diffuser les gains d’efficacité sur les moteurs et les avions. A l’échelle mondiale, l’ICAO (International Civil Aviation Organisation) estime que ce renouvellement a lieu tous les 25 ans mais il existe des disparités fortes selon les compagnies aériennes (14 ans pour Air France, 11 ans pour d’autres compagnies européennes similaires, 6 ans pour les compagnies du golfe et asiatiques). Une accélération de ce renouvellement dépend de l’outil de production de Boeing et d’Airbus, et de la capacité financière des compagnies aériennes.

- Les gains d’efficacité au sol et en vol

Une troisième condition concerne les gains d’efficacité au sol et en vol, que les auteurs estiment pouvoir être de 10% à horizon 2050 en étant optimiste. Cela comprend l’utilisation de véhicules électriques pour les opérations au sol (par exemple le transport des passagers, le chargement des bagages, le roulage assisté des avions), les opérations de maintenance (par exemple le nettoyage régulier des systèmes de condensation pour éviter l’accumulation d’eau, le nettoyage régulier des moteurs pour une consommation optimale), l’équipement des aéroports en panneaux solaires pour leur alimentation électrique, la réduction du poids des avions pour limiter la consommation en vol, les routes choisies, la vitesse en vol, etc.

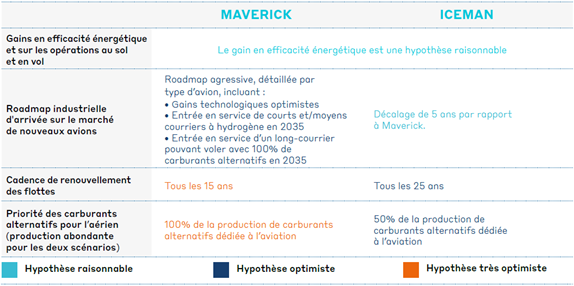

En synthèse, le rapport présente deux scénarios : Maverick et Iceman, qui reflètent respectivement une trajectoire « très optimiste » et « optimiste ».

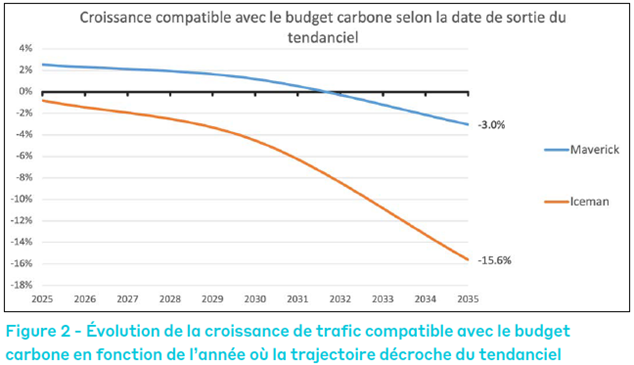

Dans le premier cas, la croissance maximale compatible devrait être de 2,5% par an à partir de 2025 ; dans le 2ème cas, elle est de -0,8% par an. Et chaque année « perdue » dans la mise en place des mesures, demandera des efforts annuels de sobriété encore plus important (cf figure 2 ci-dessous) :

C’est à ce rapport que Jean-Marc Jancovici renvoie pour expliquer le besoin de réduire le trafic aérien. Les technologies disruptives ne seront pas prêtes à grande échelle avant longtemps, et les gains d’efficacités ne sont pas suffisants pour réaliser la décarbonation du secteur en ligne avec les accords de Paris.

Le scénario Maverick est jugé trop optimiste, et même le scénario Iceman semble difficile à atteindre à l’échelle mondiale. L’optimisation ne suffisant pas, la réduction devient la seule option viable pour le secteur et ne peut être faite que de deux manières : par les prix, mais Jancovici considère que c’est injuste ; ou par les quotas, ce fameux 4 vols par personne pendant une vie.

Ce chiffre de 4 est le résultat d’une règle de trois: 8 milliards d’individus ayant les mêmes droits qui prennent 4 fois l’avion dans leur vie, c’est 32 milliards de passagers transportés, soit 450 millions de passagers par an sur la base d’une espérance de vie de 70 ans. Ce dernier chiffre représente à peu près 10% du trafic passagers pré-covid (4,5 milliards de passagers en 2019), et 20% du trafic post covid (2,1 milliards en 2021), qui est celui vers lequel l’industrie aérienne doit tendre pour respecter les accords de Paris.

Quelles sont les tendances du secteur d’un point de vue décarbonation et trafic ?

A l’heure actuelle, la quantité de SAF utilisée est très faible : on l’estime à 0,1% du kérosène consommé dans le monde en 2022. L’Union Européenne a revu à la hausse les objectifs du programme ReFuel EU et impose désormais 2% de SAF dès 2025 pour les vols au départ des aéroports européens, 6% dès 2030, et en ligne de mire 70% minimum d’ici 2050. Les USA ont une ambition de 10% de SAF d’ici 2030, et le Departement de l’Energie des USA vient d’annoncer un investissement de 1,2Mds de dollars dans 2 sites de DAC. En Asie, la Chine et l’Inde ne communiquent pas sur d’éventuels objectifs.

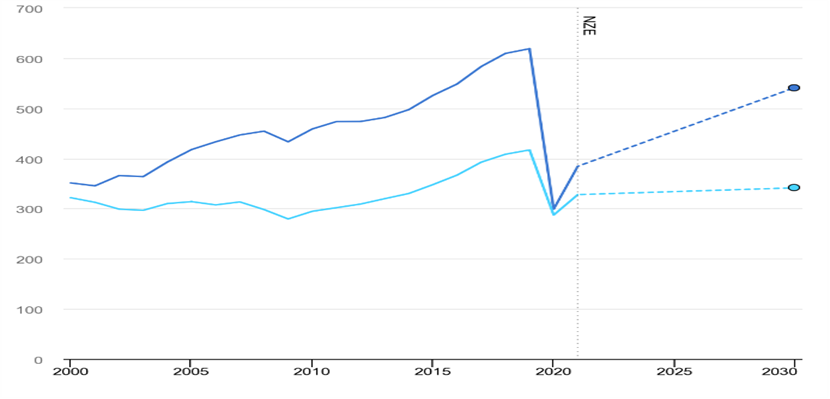

En parallèle, la reprise du secteur aérien est telle que sa trajectoire de croissance post-covid est plus forte que pré-covid. Le graphique ci-dessous présente l’évolution annuelle réelle des émissions en MtCO2 des trafics domestique et international, et la trajectoire à suivre (en pointillé) pour atteindre les objectifs de 2030 : on voit clairement que la pente suivie n’est pas en phase avec la pente souhaitable.

[1] https://www.linkedin.com/posts/jean-marc-jancovici_%C3%A9dito-quota-de-4-vols-en-avion-dans-une-activity-7070390844230397952-bapi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Source: IEA, CO2 emissions in aviation in the Net Zero Scenario, 2000-2030, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/CO2-emissions-in-aviation-in-the-net-zero-scenario-2000-2030, IEA. Licence: CC BY 4.0 ( a uniformiser . il n-‘ y a pas besoin de mettre le lien WWW)

Pour conclure

La garantie d’avoir une industrie aérienne décarbonée d’ici 2050 est plus qu’improbable pour ne pas dire impossible ; et même l’objectif d’une décarbonation totale à horizon 2100 semble optimiste. La sobriété s’impose, et l’idée d’instaurer un quota pour assurer la trajectoire n’est pas absurde au moins le temps que la décarbonation se fasse – c’est-à-dire, sur la base d’une génération tous les 25 ans, au moins pendant 3 générations.

Le calcul effectué n’était que pour donner un ordre de grandeur de ce qu’il pourrait être s’il devait respecter justice sociale et objectif de décarbonation ; il a pour intérêt de nous interroger sur nos modes de vie: avons-nous « besoin » de prendre l’avion?

Pouvons-nous voyager autrement (moins loin, ou plus lentement)? La bonne nouvelle, c’est que contrairement à ce qu’avaient relayés plusieurs médias auparavant qui jugeaient ce quota inacceptable pour les français, l’enquête CSA montre que 41% des français y sont favorables, et 64% sont favorable à une réduction de leur utilisation de l’avion à moyen terme.

A l’échelle de la France, c’est donc une source d’espoir que la sobriété raisonnée peut s’envisager, et les pouvoirs publics devraient s’en emparer pour l’organiser. D’ici là, une méthode simple et efficace consisterait à reduire le nombre de vols autorisés à décoller et atterir au départ de nos aéroports, à l’instar de ce qu’ont fait les Pays-Bas à l’aeroport de Schiphol et le Mexique à l’aéroport de Benito Juárez (mettre le nom de l’aeroport pour etre cohérent avec l’exemple de Schipol).

Sources

https://www.atag.org/resources/waypoint-2050-2nd-edition-september-2021/