Article de Victor Limousin (IGE 2020)

La croissance verte est couramment définie comme « la promotion de la croissance économique et du développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être »[1]. Volet économique du Développement Durable et largement promue par l’OCDE, elle est maintenant largement adoptée par les puissances mondiales[2]. Louable dans l’ambition, une croissance verte, opposée à une croissance conventionnelle, permettrait-elle de respecter les engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions de CO2 ? Autrement dit, la croissance verte est-elle l’objectif à suivre ou une utopie dangereuse ?

A chacun son développement durable

La notion de Développement durable apparait pour la première fois en 1987 pour succéder à l’écodéveloppement proposé par Sachs (Sachs, 1980). Il esquisse un modèle avec une économie politique au service d’une équité sociale, dans lequel une réflexion sur « la nature des besoins que viennent satisfaire les richesses créées, la distribution de ces dernières et leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie » est menée (Figuière, 2019). Mais sans doute trop radical pour la pensée de l’époque, l’écodéveloppement ne sera pas repris par les milieux économiques et politiques.

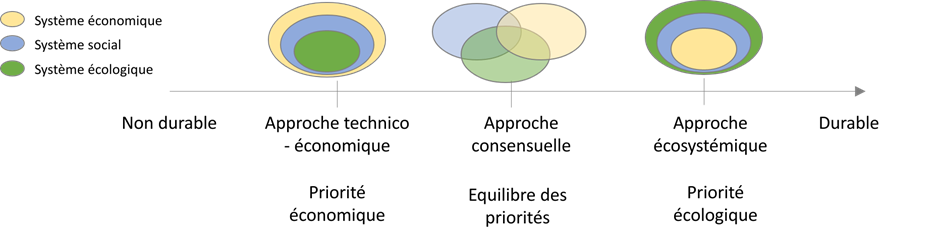

Au contraire, le développement durable a été largement repris depuis son officialisation lors du Sommet de Rio en 1992. Il se présente généralement comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Défini ainsi, il semble difficile de reprocher quoique ce soit à tout organisme (entreprise, collectivité territoriale, Etat, …) disant agir dans ce sens. C’est néanmoins la relative ambiguïté de la définition qui explique son adoption par le plus grand nombre. Arbitrer entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, très souvent contradictoires, n’est pas chose aisée. Pour mieux comprendre les positions des différents agents sur ce sujet, il convient de se poser la question de la perspective de la durabilité. Boutaud résume les perceptions des approches du développement durable (Boutaud, 2013) :

L’approche technico-économique, (durabilité faible) prétend qu’il n’y a pas de protection de l’environnement, ni de protection sociale, sans une base économique forte. C’est la vision néoclassique adoptée par la majorité des entreprises actuellement. A l’opposé de l’échelle de durabilité, l’approche écosystémique (durabilité forte) insiste sur la non-pérennité du système humain sans prise en compte des capacités du support écologique. Ce sont plutôt les associations écologistes et certaines ONG qui vont revendiquer cette approche. Enfin une approche plus équilibrée sera notamment adoptée par certaines administrations ou collectivités publiques.

Ainsi, cette large adoption du développement durable semble en fait relever de perceptions radicalement différentes de celui-ci. Devenu polysémique, chaque acteur s’empare alors de ce concept et l’interprète de la manière qui impacte le moins son activité et ses habitudes. Voyons dans quelle approche se situe la croissance verte et quel serait son impact à moyen terme.

La croissance verte : séduisante et capitaliste

L’économie mondiale se mesure à l’aune du PIB, c’est-à-dire à la valeur ajoutée marchande de tous les biens et services créés par tous les agents privés et publics sur un territoire pendant une année donnée. Il y a croissance économique lorsqu’il y a augmentation du volume de ces productions d’une année sur l’autre. La croissance verte cherche à favoriser une croissance économique compétitive, mais en tendant à inclure l’environnement et les problématiques sociétales dans la pratique. Dans la publication « Vers la croissance verte » de l’OCDE, plusieurs leviers sont présentés :

- Amélioration de la productivité pour une meilleure efficience dans l’utilisation des ressources ;

- Favoriser l’innovation pour créer de nouveaux marchés de technologies, biens et services afin de résoudre les problèmes d’environnement ;

- Stabiliser les politiques économiques et environnementales (en atténuant notamment les modifications des prix des ressources) pour renforcer la confiance des investisseurs.

Les outils présentés suivent les mêmes fondements idéologiques que le capitalisme actuellement dominant dans le monde économique. Il s’inscrit donc dans l’approche technico-économique (pas d’écologie ni de social sans économie). Le postulat est le suivant : la croissance permet de dégager des surplus économiques, qui permettent d’améliorer le niveau de vie, la protection sociale et d’assurer le développement. En considérant cette hypothèse comme vérifiée dans le passé, les partisans de la croissance verte en déduisent qu’elle doit s’appliquer à l’avenir, en réduisant cependant les aspects néfastes qu’elle a sur l’environnement. Face aux nombreux dégâts sur l’humain, les espèces vivantes et leurs habitats, le capitalisme industriel peut-il résoudre les problèmes qu’il a engendrés ?

Croissance verte ou soleil noir ?

Historiquement, c’est en 1972 qu’une publication met bruyamment en lumière l’insoutenabilité du modèle économique : Limites à la Croissance (Meadows, 1972). Basé sur des modèles mathématiques préparés par une équipe du MIT, ce rapport prédit l’effondrement du système planétaire sous les effets conjoints de l’augmentation de la croissance démographique et économique. Critiqué de toutes parts, et parfois à raison[3], cette publication illustre la difficulté de nos sociétés à imaginer des futurs différents de ceux imposés par les théories économiques en vigueur.

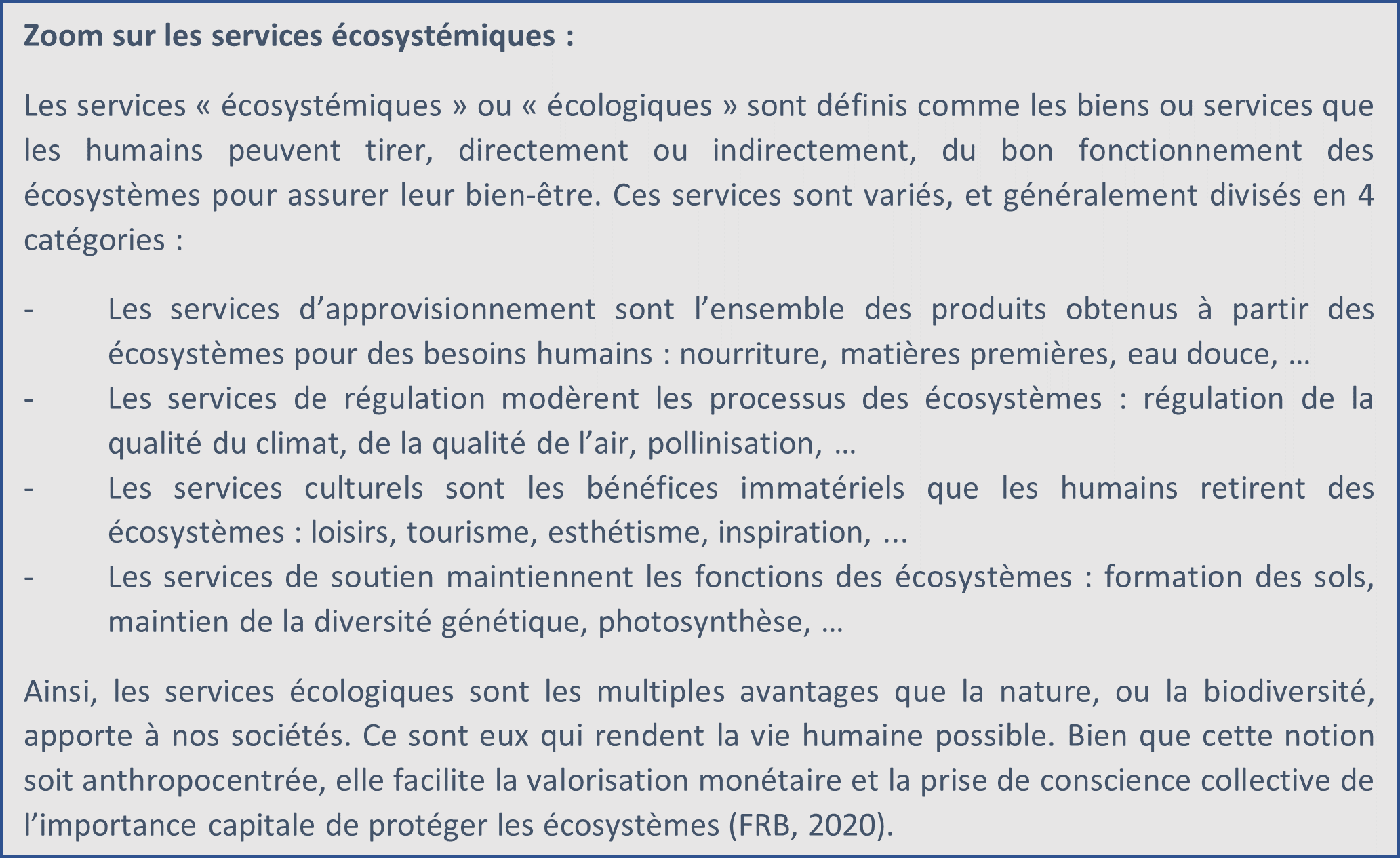

Quarante ans plus tard, l’économiste Edward B. Barbier démontre qu’au moins deux défis majeurs sont opposables à l’économie verte : la soutenabilité et le financement (Barbier, 2012). Le défi du financement découle de l’écart entre les bénéfices globaux que l’humanité reçoit des écosystèmes (généralement appelés services écosystémiques) et ce que nous sommes prêts à payer pour les maintenir et les conserver. Le défi de soutenabilité est lié à de nombreuses défaillances tant des marchés que des institutions publiques, qui empêchent de prendre la mesure de l’importance économique de la perte d’un grand nombre de bénéfices que rendent les écosystèmes aux hommes.

En effet, nous vivons dans un monde où un arbre a plus de valeur financière mort que vivant. Cette non-comptabilisation du coût de la nature conduit à un développement économique qui s’accompagne d’une dégradation excessive de l’environnement. Ainsi Barbier explique que ce cercle vicieux ne saurait se briser sans évaluer la perte des bénéfices liés à l’environnement, les services écosystémiques, et la mise en place de politiques publiques en conséquence (systèmes de paiements pour services écosystémiques, taxations financières, …).

De grands progrès ont été faits sur la comptabilisation monétaire des bénéfices des écosystèmes. Des indicateurs fiables permettent maintenant de souligner l’importance vitale de ces services pour l’humain. Néanmoins, on observe le déclin accéléré de la biodiversité, en majorité dû au changement d’usage des terres et des mers (expansion des surfaces agricoles, urbanisation, déforestation) et de l’exploitation directe comme la pêche, la chasse ou l’exploitation forestière. Or la dégradation de ces écosystèmes par les activités humaines a entrainé une diminution de près de 60% des services écologiques à l’échelle mondiale au cours des 50 dernières années (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). La mauvaise nouvelle est que la majorité de ces services sont irremplaçables, les solutions humaines techniques n’apportant pas les mêmes bénéfices. La dernière évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques faite par l’IPBES (IPBES, 2019) montre que « l’état des lieux est dramatique et s’aggrave », et que « sans changements majeurs des modes de vie, de consommation et de régulation, les projections d’ici 2050 montrent que le déclin de la biodiversité et des services écosystémiques se poursuivront ».

Près de 10 ans après la formulation des défis de soutenabilité et de financement, force est de constater qu’il y a eu peu de prise en compte de la perte des bénéfices liés aux services écosystémiques dans les politiques publiques. Cela est pourtant fondamental pour une économie verte. Dans ce contexte, on peut sérieusement se demander si la croissance verte est viable ou si elle perpétue au contraire un modèle en partie auto destructeur.

Une étude récente (Hickel, Kallis, 2019) a étudié la compatibilité entre la croissance verte et le respect de l’accord de Paris sur le climat signé lors de la COP21. Les chercheurs ont analysé de manière empirique[4] les scénarios de croissance verte de grandes institutions économiques (OCDE, Banque mondiale). Le postulat de ces dernières est qu’il est possible de découpler croissance économique et préservation de l’environnement car l’innovation technologique et la substitution permettront de dissocier complétement la croissance du PIB de l’utilisation des ressources et des émissions de carbone. L’étude scientifique contredit frontalement la théorie de l’économie verte, sur deux points principaux : «

- il n’y a aucune preuve empirique que le découplage absolu de l’utilisation des ressources peut être obtenu à l’échelle mondiale dans un contexte de croissance économique continue,

- il est très peu probable que le découplage absolu des émissions de carbone soit atteint à un rythme suffisamment rapide pour éviter un réchauffement climatique supérieur à 1,5°C ou 2°C, même dans des conditions politiques optimistes. »

Leur conclusion est sans appel : « la croissance verte est un objectif malavisé, devant être réexaminé de toute urgence et que les décideurs doivent se tourner vers des stratégies alternatives ». Tout comme le soleil noir, la croissance verte n’existe pas. Par ailleurs, une note de l’Agence Européenne pour l’Environnement (EEA, 2021) évoque la Croissance sans croissance économique (Growth without economic growth). Preuve qu’au sein même des institutions européennes, les mentalités évoluent, doucement. Devant l’accentuation de la perte de la biodiversité, du changement climatique et de la pollution, il semble inévitable de changer rapidement de modèle, non seulement économique, mais aussi social et de consommation. Le culte de la croissance est néanmoins tellement enraciné culturellement, politiquement et institutionnellement, qu’il faut du courage pour évoquer un autre modèle de société.

Vers un changement de destination et de boussole

La polysémie du développement durable a permis son adoption large au sein de nos sociétés. Mais il est désormais largement galvaudé et utilisé selon les intérêts de celui qui l’emploie. Le déclin accéléré des services écosystémiques, l’urgence climatique ou l’augmentation criante des inégalités sociales sont les conséquences de la course à la croissance économique. Pourtant, la croissance verte ne garantira pas le développement pour tous tant que l’activité humaine continuera de s’accompagner d’une aggravation des problèmes environnementaux de toute nature.

Néanmoins des évolutions se font jour, notamment dans le secteur clé de la finance, avec le développement de la comptabilité verte ou écologique. En effet jusqu’à maintenant, les externalités des activités économiques, comme tout élément non monétarisé, sont largement sous-évalués par les entreprises. On peut citer à ce sujet le modèle comptable CARE (pour Comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement) qui vise à utiliser les méthodes conventionnelles de conservation du capital à la gestion des capitaux humains et naturels (Rambaud, 2015). Dans le secteur de la finance, la taxonomie européenne vise à définir une liste d’activités économiques vertueuses pour aider les acteurs économiques à orienter leurs investissements vers des activités plus respectueuses de l’environnement.

Notre logiciel commun nous pousse à chercher l’augmentation du PIB pour (indirectement et sous certaines conditions) augmenter le niveau de vie et le bien-être (de quelques-uns). Mais comme le montre le paradoxe d’Easterlin : une hausse du PIB d’un pays n’entraîne pas nécessairement une hausse du bien-être ressenti par ses habitants. Alors pourquoi ne pas chercher à augmenter le bien être ? De solides indicateurs existent (Gadrey, Jany-Cadrice, 2016), qu’ils soient sur le développement humain (IDH), la santé sociale (ISS), la qualité de vie (santé, éducation) ou la soutenabilité (jour du dépassement). Il nous est nécessaire de définir, démocratiquement et en tant que société, un nouveau futur. Une transition politique, économique et culturelle menant à des sociétés soutenables et socialement plus équitables.

Mais le chemin est encore long, comme le rappelle Harari, l’auteur de Sapiens, (Harari, 2018) :

« Le capitalisme est né lui aussi [comme le communisme, ndlr] sous la forme d’une théorie scientifique très ouverte, avant de se pétrifier progressivement en dogme. Beaucoup de capitalistes ne cessent de répéter le mantra du marché ouvert à la concurrence et de la croissance économique sans se soucier des réalités du terrain. Qu’importent les conséquences affreuses qui résultent parfois de la modernisation, de l’industrialisation ou de la privatisation, les vrais-croyants capitalistes n’y voient que “douleurs de croissance” et promettent que tout finira par s’arranger avec un peu de croissance. »

–

Bibliographie :

Barbier, E. (2012). Économie verte et développement durable : enjeux de politique économique. Reflets et perspectives de la vie économique, 4(4), 97-117. https://doi.org/10.3917/rpve.514.0097

Boutaud, A. (2005). Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? : bilan et analyse des outils d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France : de l’émergence d’un changement dans les modes de faire au défi d’un changement dans les modes de penser. Sciences de l’environnement. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne ; Université Jean Monnet – Saint-Etienne.

Ecosystems and Human Well-being Synthesis. (2005). Millennium Ecosystem Assessment. http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

European Environment Agency. (2021). Growth without economic growth, Briefing no. 28/2020. https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth

Figuière, C. (2019). L’écodéveloppement, le développement durable autrement. The Conversation. https://theconversation.com/lecodeveloppement-le-developpement-durable-autrement-114377

Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB). (2020). Biodiversité et services écosystémiques. https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/12/FRB-fiche-ambassade-1.pdf

Gadrey, J. & Jany-Catrice, F. (2016). Les nouveaux indicateurs de richesse. Paris : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.gadre.2016.01

Harari, Y. N. (2018), 21 leçons pour le XXIème siècle, Albin Michel.

Jason Hickel & Giorgos Kallis. (2020). Is Green Growth Possible?, New Political Economy, 25:4, 469-486, DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964

Meadows, Donella H. et Dennis L., Randers Jørgen, Behrens William W. III, The Limits to Growth, Universe Books, New York (1972a). Traduction française complétée : Halte à la croissance ? Fayard, Paris (1972b).

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). (2019). Résumé à l’intention des décideurs du rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.

Rambaud, A. (2015) Le modèle comptable CARE/TDL : une brève introduction. Revue Française de Comptabilité, Ed. Comptables-Malesherbes.

Sachs, I. (1980). Stratégies de l’écodéveloppement. Éditions de l’Atelier (programme ReLIRE). https://doi.org/10.3917/ateli.sachs.1980.01

–

Sources

[1] https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/quest-cequelacroissanceverteetcommentpeut-elleaideraassurerundeveloppementdurable.htm

[2] 45 Etats dont les Etats-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, et la Communauté Européenne signent la Déclaration sur la croissance verte lors de la réunion du Conseil au niveau des Ministres le 25 juin 2009 à l’OCDE. La France l’a inscrite dans sa Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).

[3] A ce propos, la publication «Les limites à la croissance dans un monde global – modélisations, prospectives, réfutations » (Vieille Blanchard, 2011) recense et étudie la majorité des critiques, à la fois philosophiques et techniques, adressées à ce rapport du Club de Rome.

[4] De manière empirique : par l’étude de tendances historiques et l’usage de projections basées sur des modèles.