La conférence a été organisée le 25 novembre par l’ISIGE.

L’accord de Paris est à la fois trop peu ambitieux et inatteignable.

Giraud, chef économiste à l’AFD (Agence Française de Développement) et directeur de recherches en économie au CNRS, donne dès le départ le ton de la conférence en annonçant qu’il est déjà trop tard pour atteindre l’objectif d’augmentation de température de 2 °C maximum d’ici à 2100. Cet objectif était celui prévu par les accords de Paris, que les états signataires se sont engagés à respecter suite à la COP21.

Pour être en ligne avec ces accords, il faudrait adopter une neutralité carbone d’ici 3 ans et que la climate sensitivity au CO2, (l’évolution de la température de l’atmosphère terrestre en réponse à un forçage radiatif par le CO2), soit la plus faible possible, si possible autour de 1.5°C pour un doublement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère terrestre. Aujourd’hui on estime que cette sensibilité se situe entre 1.5 et 6°, avec une médiane à 3.1°.

En parallèle de la COP21, chaque Etat a rendu publique sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre décidée à l’échelle nationale. C’est ce que l’on appelle les INDC (Intended National Determined Contribution). Si nous faisons l’hypothèse que tous les pays signataires de l’accord remplissent les engagements énoncés dans leur INDC, l’augmentation de température d’ici 2100 sera de l’ordre de 3 à 3.5°C. Les INDC prévus par chaque pays ne sont donc clairement pas suffisants. Il faut également souligner que certains pays du Sud ne savent pas comment mettre en œuvre leur INDC et sont incapables de fournir des statistiques sur leurs émissions. D’autres pays ont établi leur INDC selon un modèle économique difficilement pertinent… Celui de la Chine ne tient par exemple pas compte de la dette et du chômage et suppose le plein emploi et une dette nulle pour être atteint. Il est donc difficile de croire que les INDC de tous les pays signataires seront respectés.

Quelques impacts du réchauffement climatique sur l’environnement.

Un des effets du changement climatique est la montée du niveau de la mer. On estime que d’ici 2100, le niveau de la mer sera supérieur de 2 mètres au niveau actuel et que certaines villes comme Djerba ou New York se retrouveront sous les eaux.

Il est donc nécessaire, en plus de lutter contre le réchauffement climatique, d’adapter les populations à son dérèglement. Certaines formes d’adaptation sont en étude aujourd’hui mais nécessitent des coûts importants et une bonne anticipation de tous les paramètres futurs. Par exemple, la construction de digues est considérée aujourd’hui pour protéger certaines zones de la montée de la mer, mais le sens des vagues et des courants peut à tout moment changer. Il faut donc construire des digues mobiles et non fixes, ce qui est techniquement plus complexe et économiquement plus coûteux.

Un deuxième impact concerne l’érosion des sols, la désertification et la baisse du rendement agricole. Le radian de température terrestre se déplace aujourd’hui à 6 kms par an de l’équateur vers les pôles. Cela signifie que dans un an, il fera à Paris la température qu’il fait aujourd’hui 6 kms plus au sud. Dans 25 ans, on estime que le climat de Bordeaux sera celui de Séville aujourd’hui. Les vignes bordelaises ne produiront plus de vin et devront être déplacées en Angleterre par exemple (l’Angleterre étant davantage immunisée par le réchauffement climatique grâce à la proximité des océans).

Les êtres humains et les animaux peuvent se déplacer à la vitesse de 6kms par an, nous allons donc assister à une forte migration du vivant de l’équateur vers les pôles. Les couverts végétaux qui ne pourront pas suivre, car ils se déplacent notamment grâce à la pollinisation, seront détruits. Les virus et parasites pourront dans le même temps se déplacer. On estime d’ailleurs que la malaria pourrait arriver en France d’ici 3 à 4 décennies.

Certains pays subissent déjà ces changements, comme par exemple la Tunisie qui vit une situation de stress hydrique, ou la Syrie dont la forte migration de la population est notamment due à une intense vague de sécheresse en 2008. Aujourd’hui, il y a plus d’eau potable dans la croûte terrestre qu’en surface, ce qui peut laisser penser que l’on pourrait résoudre le problème de stress hydrique. Cette eau est néanmoins difficile à trouver et nécessite de lourdes infrastructures de pompage. Le dessalement de l’eau de mer pourrait également être une solution mais elle est très coûteuse.

Un troisième impact du changement climatique concerne la fonte des glaciers. Les glaciers se régénèrent normalement tous les ans et peuvent alimenter des fleuves, comme c’est le cas de l’Himalaya et de la Cordillère des Andes. La fonte des glaciers va entraîner d’ici 20 à 30 ans un effondrement du débit de leurs fleuves qui seront à sec pendant la saison sèche. L’agriculture ne sera plus possible autour de ces fleuves et la population va devoir migrer pour se nourrir.

Croissance économique et consommation d’énergie.

La courbe de l’évolution de la consommation d’énergie sur plusieurs décennies présente une forme similaire a celle de la croissance du PIB. Pouvons-nous en déduire que la croissance économique se résume à de la consommation d’énergie ? La transformation de ressources en produits et services est en effet réalisée par du capital humain et du capital technique, mais ceux-ci requièrent évidemment de l’énergie pour fonctionner. La croissance du PIB nécessite donc par essence une croissance de la consommation d’énergie.

Aujourd’hui, plus de 80% de notre énergie primaire provient de combustibles fossiles. Par conséquent, si le futur de l’économie repose sur l’avenir de l’énergie, reposant lui-même sur des ressources non-renouvelables, la construction d’une économie sans carbone devient vitale pour tout programme politique. Aujourd’hui, la transition énergétique n’a pas vraiment commencé. Le charbon est encore un enjeu politique majeur dans certain pays, comme l’Afrique du Sud par exemple. Nous assistons aussi à un phénomène d’inertie : même si nous arrêtions aujourd’hui d’émettre des gaz à effet de serre, les conséquences du changement climatique resteraient inchangées.

Les pays les plus pauvres et les moins émetteurs de gaz à effet de serre sont malheureusement les plus exposés au changement climatique. Les îles ayant le plus fort indice de vulnérabilité insulaire sont les trois îles ayant été victimes des cyclones en 2017. Les élites occidentales sont lentes à mettre en œuvre des changements car elles sont moins exposées et leur exposition surviendra plus tardivement. Les plus pauvres ont également les institutions les plus fragiles et les moins promptes à s’adapter. C’est « l’effet Titanic » : les plus riches sont accrochés à la poupe et ont le temps d’espérer un canot de sauvetage pendant que le reste du bateau coule.

Aujourd’hui, nous assistons à une destruction par l’homme des services gratuits fournis par la nature. Par exemple, entre 1900 et 2000, le niveau de poissons dans la mer a considérablement diminué pour atteindre un niveau alarmant. On estime qu’en 2050, il n’y aura plus de poisson comestible dans les océans du fait notamment de la surpêche, de la pollution des eaux. Les méduses se développeront alors à grande échelle. Aujourd’hui, la morue a disparu des côtes canadiennes du fait principalement d’une surpêche chronique depuis les années 1950. Le pays essaye de la réintroduire mais jusqu’à présent les différents essais ont échoué.

Pour compenser la destruction de ces services gratuits, l’homme tente de les recréer lui-même. Un exemple aujourd’hui est la création de machines pollinisatrices remplaçant les abeilles en voie de disparition. Cette production de services, auparavant gratuits, va contribuer à augmenter la croissance économique du PIB. On peut donc s’interroger sur la pertinence du PIB en tant qu’indicateur de développement. Cette transformation va aussi avoir un fort enjeu social dans la mesure où les plus riches vont demander aux plus pauvres de fournir ces services pour eux. C’est déjà le cas dans certains pays d’Asie où des femmes pauvres revêtent le rôle de pollinisatrices.

Modèle alternatif au PIB comme mesure de développement économique.

Le modèle d’empreinte écologique est un indicateur et un mode d’évaluation environnementale qui comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles et les services écologiques fournis par la nature. L’empreinte anthropique est convertie en hectares globaux. Si par exemple l’empreinte est supérieure à 1, cela signifie que la pression anthropique est trop forte et qu’il faudra plus d’une planète pour répondre aux besoins de l’homme.

Le graphique ci-dessus croise l’IDH (Indice de Développement Humain) avec l’empreinte écologique. L’IDH est un indice statistique se fondant sur 3 critères : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’éducation.

Si l’on souhaite aujourd’hui construire un modèle de société durable, il faudrait un IDH supérieur à 0.8 (qui est celui de la Russie) et une empreinte écologique faible, donc se situer dans le rectangle vert du graphique. Or, aujourd’hui, aucun pays ne répond à ces deux critères. Cuba s’en est approchée pendant quelques années (au prix d’une austérité non souhaitable) mais ce n’est plus le cas depuis l’ouverture des frontières avec les États-Unis.

La limitation des ressources minérales.

L’extraction des ressources minérales est aujourd’hui exponentielle. Nous oublions souvent que les minerais sont disponibles en quantités limitées dans nos sols et que leur extraction ne peut pas continuer à croître autant, de la même manière que le PIB ne peut pas augmenter indéfiniment.

La densité de nombreux minerais baisse fortement. Par exemple, on estime que le pic d’extraction du cuivre sera atteint vers 2040, ce qui rendra l’extraction de ce minerai de plus en plus compliquée, énergivore et coûteuse. Les réserves restantes ont actuellement une densité maximale de 1% alors qu’elle était jusqu’à récemment de 5%. Cela signifie aujourd’hui que l’on récolte 10 tonnes de cuivre pour 1000 tonnes de terre extraite. Cette conclusion est d’autant plus problématique que les infrastructures liées à la construction des énergies renouvelables sont plus gourmandes en cuivre que les infrastructures classiques.

Si l’on veut pouvoir diminuer les émissions de CO2, il faut pouvoir agir sur les autres paramètres.

Nous pouvons diminuer la population par l’éducation des jeunes filles par exemple ou par la création d’institutions sociales dans les pays qui en manquent. Nous pouvons aussi décider de diminuer le revenu par habitant ou du moins de ne pas l’augmenter dans les pays déjà développés. Ces deux concepts font l’objet de débats politiques complexes et sont plutôt difficiles à faire accepter. De plus, même si l’on répartissait égalitairement le niveau de revenus entre la population, le niveau de dioxyde de carbone ne diminuerait pas.

Le facteur E/PIB correspond au contenu énergétique du PIB, c’est-à-dire la consommation d’énergie supplémentaire pour produire 1€ supplémentaire de PIB. Aujourd’hui, pour augmenter le PIB de 1€, on utilise la même augmentation de quantité d’énergie qu’en 1970, il n’y a donc pas de progrès. Il y a des limites pour améliorer ce ratio et elles sont liées aux 2 principes de la thermodynamique.

Il faudrait donc pouvoir améliorer le facteur CO2/E, soit le contenu en CO2 de l’énergie consommée. Pour le faire baisser, il faut pouvoir augmenter la part des énergies décarbonées.

La crise économique et financière face à la crise écologique.

Le contexte économique est aujourd’hui instable et fait face à plusieurs paradoxes.

Le premier de ces paradoxes réside dans le fait que l’augmentation de la masse monétaire n’est plus forcément un processus inflationniste. En effet, la création de monnaie M0 par la FED depuis la crise économique de 2007, notamment par les méthodes de quantitative easing, n’a pas créé d’inflation. Ce phénomène s’observe également dans les autres pays.

Le deuxième paradoxe est la décorrélation du spread de crédit (surplus de taux d’intérêt rémunérant le risque de défaut) de la dette des états et du montant de leur dette publique. Cela est du au fait que la majorité de la dette publique vient du sauvetage des banques. A titre d’exemple, la dette publique de l’Irlande était de 25% de son PIB en 2007 et 100% l’année suivante. Les banques ont bénéficié pendant la crise financière d’une certaine impunité car il existe une loi de garantie publique des comptes de dépôts jusqu’à 100 000 euros par personne et par compte. En cas de faillite bancaire, l’État serait dans l’incapacité d’honorer ces garanties. Pour résoudre ce paradoxe, une solution serait la séparation de la banque de détail (qui fait rarement faillite) de la banque de financement et d’investissement. Cette idée a été évoquée en Europe suite à la crise mais ne s’est pas concrétisée.

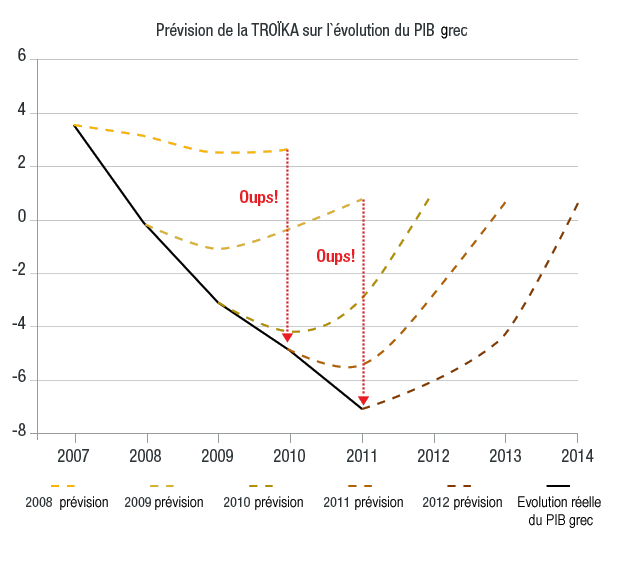

Le troisième paradoxe observé est que les politiques d’austérité ont amené à une baisse du PIB contrairement à ce qui était recherché. Nous avons vu le cas notamment en Grèce alors que les prévisions du FMI, de la BCE et de la Commission Européenne, ci-dessous en pointillé sur le graphique, faisaient état d’un tout autre scénario.

En 1972, le club de Rome a publié le rapport Meadows détaillant 10 scénarios prospectifs d’évolution des grandes variables au niveau mondial (comme la population, la production agricole, la pollution…). Ce rapport a été un succès commercial mais n’a toutefois pas suscité l’engouement des économistes. Sur les 10 scénarios proposés par le modèle, 2 concluaient à un effondrement planétaire entre 2030 et 2060, les 8 autres ayant une conclusion plus optimiste. En 2008, le physicien Graham Turner a décidé de backtester ces 10 scénarios en les comparant aux trajectoires effectivement suivies par les variables entre 1972 et 2008. Seulement 2 scénarios coïncidaient avec les trajectoires actuelles, et ce sont les 2 scénarios catastrophiques.

L’AFD a depuis refait l’exercice en intégrant une variable liée au dérèglement climatique qui était jusqu’ici ignorée par manque de capacité de recul. Le nouveau scénario prédit un effondrement au cours de la deuxième moitié du siècle.

En 2001, l’historien Mike Davis publie le livre « Génocides Tropicaux », racontant comment, en 1870, une série de tempêtes tropicales mal gérées par l’administration coloniale a entrainé la mort de cinquante millions de personnes. Cet évènement a été globalement passé sous silence et est encore très peu relaté aujourd’hui. Aucun manuel scolaire d’histoire n’en fait mention. Les futurs effondrements mondiaux ne doivent pas connaître le même sort, une prise de conscience est aujourd’hui indispensable.

La notion de biens communs.

Face à tous ces défis, l’enjeu économique est de taille. Dans les quinze prochaines années, il faudrait dépenser de 50 000 milliards à 80 000 milliards de dollars en infrastructures vertes. Ces montants sont tout à fait trouvables lorsque l’on sait que le PIB mondial annuel est de l’ordre de 60 000 milliards de dollars et que l’équivalent de 400 000 milliards de dollars de produits dérivés circule sur les marchés financiers. Les états ont investis des milliards pendant la crise financière au travers de la SFEF pour sauver les banques, il devrait donc être envisageable de recourir aux mêmes techniques pour sauver l’avenir de la planète.

La question financière n’est cependant pas suffisante, nous devons également apprendre à gérer nos ressources de moins en moins abondantes et donc à consommer différemment.

Ce constat nous amène à distinguer la notion de bien privé, bien public et bien commun. Un bien privé est un bien dont la consommation est rivale et dont l’accès peut être régulé. A l’opposé, un bien public est un bien dont la consommation n’est pas rivale et donc l’accès ne peut être régulé. La frontière n’est pas forcément claire entre les deux. Un bien est en réalité ce que nous en faisons. Les biens communs sont des biens qui ne sont ni privés ni publics (leur consommation est rivale mais leur accès ne peut être régulé). Prenons l’exemple d’un étang rempli de poissons. C’est a priori un bien commun : l’accès à l’étang n’est pas régulé et la consommation est rivale car lorsqu’un poisson est pêché, il ne peut plus être consommé par quelqu’un d’autre.

La notion de biens communs est à la fois ancienne et moderne. Aujourd’hui BlablaCar ou les logiciels en open source en sont de bons exemples. Dans le domaine de la santé, le réseau DNDI (Drugs for Neglected Disease Initiative) est une organisation collaborative et non lucrative de recherche et de développement qui résout des problèmes de santé commune. Notre société évolue progressivement pour accorder plus d’importance aux biens communs, le danger étant cependant la privatisation des ressources écologiques et celle des biens communs, comme nous l’avons expérimenté avec Uber par exemple.

C’est maintenant notre devoir que de gérer nos ressources rares comme des communs.

Julie Olivier