Article d’Audrey Szymusiak (MS EEDD parcours RSEDD 2024-25)

Depuis la préhistoire, les êtres humains, n’ont cessé de se déplacer. Initialement motivés par la recherche de nourriture, nos voyages se sont ensuite développés, à l’antiquité, pour des raisons commerciales, religieuses et militaires.

La naissance du « tourisme »

Au XVIIème siècle, est apparue, en Europe, la pratique du « Grand Tour » :

« Un voyage prolongé à travers le continent, conçu pour parfaire […] l’éducation […] des jeunes aristocrates européens et leur donner une expérience du monde » (1).

De cette pratique est né le mot anglais Tourism en 1811, traduit en français en 1841. Le tourisme devient un marqueur d’érudition, de reconnaissance sociale et introduit la notion de voyage d’agrément, de curiosité, de découverte pour se cultiver, se confronter à soi-même.

De nombreux récits de voyages sont publiés à cette époque. Certains écrivains et poétesses, comme Lady Anna Miller, l’une des rares femmes à avoir pu effectuer un « Grand Tour », dénoncent, dès cette l’époque, les aspects négatifs du tourisme : « trop de voyageurs ne cherchent qu’à cocher des noms sur une liste, sans rien apprendre » (2), ce qui n’est pas sans faire écho à des pratiques que nous connaissons aujourd’hui, notamment avec la multiplication des publications sur les réseaux sociaux.

L’essor du tourisme et ses impacts sur les territoires

La révolution industrielle et l’avènement des transports modernes (train, bateau à vapeur, automobile) ont facilité les déplacements et rendu le voyage plus accessible à tous. L’apparition des congés payés au XXe siècle a permis également à une part croissante de la population de partir en vacances. Et enfin, l’essor de l’aviation commerciale et des vols low-cost ont transformé le tourisme en industrie, permettant à des millions de personnes de parcourir le monde, facilement et en peu de temps.

Cette transformation de nos raisons de voyager et la démocratisation du voyage, portée par les progrès technologiques, les énergies fossiles et l’essor économique, ont profondément changé nos territoires. Mais au-delà de cette mutation géographique, le tourisme pose la question aujourd’hui de comment concilier développement économique et préservation de l’environnement pour un avenir soutenable ? Comment promouvoir un tourisme durable et responsable face aux changements climatiques et autres enjeux environnementaux ?

La France et le tourisme, une histoire réussie ?

Avec ses paysages variés, son patrimoine culturel exceptionnel et sa gastronomie renommée, la France occupe, depuis les années 1990(3), la place de première destination touristique au monde. Elle a attiré, en 2023, 1,6 milliards de nuitées touristiques dont 98 millions de visiteurs internationaux (4). Le tourisme est un moteur économique puissant pour la France. Le produit intérieur brut direct du tourisme s’élève à 94,4 milliards d’euros et représente ainsi 3,6 % du produit intérieur brut (PIB) de la France en 2022 (5). Ce secteur emploie pour la branche hébergement-restauration 1,3 million de salariés du secteur privé (6). Au-delà de l’hébergement et la restauration, le tourisme comprend également toutes les activités culturelles et de loisirs ainsi que les transports liés aux déplacements domestiques et internationaux.

La France dispose de très nombreux atouts qui favorisent le développement des activités touristiques sur ses territoires. La richesse et la diversité du patrimoine, le bon développement des infrastructures de transports, l’encrage culturel du bien-vivre et de l’accueil, le soutien des politiques publiques au tourisme, l’abondance des produits locaux (7) et la flexibilité des formes de tourisme sont autant d’éléments qui permettent aux territoires d’y développer le tourisme comme activité économique secondaire. Cette source de revenus complémentaires, permet ainsi à une zone géographique, d’éviter la dépendance économique à un seul type activité qui peut entrainer la précarité de celle-ci en cas d’évènement géopolitique, climatique, sanitaire ou de mutations économiques.

C’est le cas notamment de l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, dont l’activité économique a reposé pendant des décennies sur l’extraction de charbon et qui, avec la fermeture progressive de ses houillères, a dû trouver de nouvelles sources revenus économiques (8). La mise en valeur touristique de ce patrimoine minier a donc été un axe de développement important comme nouvelle source de revenu pour la région, dont, une centaine de sites et monuments sont aujourd’hui inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en qualité de Paysage Culturel Évolutif Vivant (9).

Le développement du tourisme dans certaines zones géographiques est également un facteur d’attractivité pour les investisseurs, et peut favoriser le développement des infrastructures de transports, d’hébergements et le développement de services. Cela permet ainsi aux régions d’améliorer en même temps leur accessibilité et les conditions de vie de leurs résidents (meilleur accès à l’eau, à l’électricité, aux transports).

Toutefois, la course à l’affluence du plus grand nombre de visiteurs, aux plus grandes infrastructures d’accueil et de transports et à la publicité très ciblée sur certains lieux touristiques peut faire perdre à la région son aspect authentique. C’est le cas par exemple de l’ancien village de pêcheurs de Saint-Tropez qui a connu une transformation radicale avec l’essor du tourisme intensif et haut de gamme. Saint-Tropez est « devenu au sens figuré « un mythe », c’est-à-dire selon le cher Larousse « une chose fabuleuse » et rare participant de l’imaginaire populaire qui en déforme la réalité. La réalité c’est « Saint-Tropez », le mythe c’est « Saint-Trop » » comme l’écrit l’historien et écrivain Henri Prevost-Allard (10).

Une trop grande affluence touristique risque également d’engendrer un clivage et des tensions entre résidents et non-résidents ainsi qu’un risque de dégradation de la biodiversité (11). C’est le cas de la ville d’Étretat, qui a vu sa fréquentation touristique plus que doubler entre 2019 et 2021 (12), son nombre d’habitants à l’année baisser (-18% entre 2010 et 2021) au profit d’hébergements touristiques (+7 points de résidences secondaires et logements occasionnels entre 2010 et 2021) (13), ses parkings saturés de bus touristiques et cela, notamment du fait de la sortie, en 2021, de la série télévisée française Lupin avec l’acteur Omar Sy, dont plusieurs scènes sont tournées dans la ville.

La visite de cette dernière et des falaises n’a plus rien d’une balade bucolique et la surfréquentation touristique commence à causer sa perte. Les 1,5 millions de touristes annuels « bousculent » les 1 300 habitants à l’année, circulent sur des endroits non balisés, détruisant les écosystèmes et repartant avec, en souvenir, les galets de la plage (14), alors que nécessaires à la préservation de la montée des eaux (14). Cette surfréquentation contribue ainsi, à l’érosion des falaises, à la réduction du trait de côte mais aussi au départ des habitants (15).

Afin de limiter l’impact de l’homme sur l’environnement et la biodiversité, tout en continuant à pouvoir visiter des sites naturels remarquables, plusieurs mesures ont été prises à l’échelle Nationale et Européenne. Depuis 1963, 11 Parcs Nationaux, 59 Parcs Naturels Régionaux et 1753 sites Natura 2000 ont été créés sur le territoire français. Tous ces espaces géographiques ont des orientations et objectifs précis de préservation, de sensibilisation et de prévention des risques dans leur milieu. Les activités touristiques y sont développées de manière raisonnée, certaines limitées, d’autres interdites dans des zones définies.

Par exemple, dans le Parc National des Calanques, qui accueille chaque année environ 3 millions de visiteurs, des règlementations spéciales s’appliquent à terre, en mer et dans les airs et les activités touristiques peuvent être interdites comme à l’archipel du Riou. Il existe également des règles en fonction du type d’activité pratiquée : règlementation escalade, vélo, pêche, … Une marque spécifique aux Parcs Nationaux, a même été créé sous le nom « Esprit Parc National ».

Elle concerne uniquement les professionnels situés dans les 11 parcs nationaux qui inscrivent leurs produits et services dans un processus écologique qui préserve la biodiversité et les patrimoines et l’utilisent comme outils de communication.

L’un des objectifs des Parcs Nationaux et des parcs naturels en général, est de pouvoir informer et éduquer les visiteurs. L’Association Départementale des Accompagnateurs en Moyenne Montagne des Bouches du Rhône propose, par exemple, 5 randonnées à destination des habitants mais aussi du grand public au sein du Parc National des Calanques pour faire découvrir les liens qui unissent le vivant, le territoire et les hommes. Le tourisme peut donc également être un moyen de sensibilisation et d’éducation à la nature et à l’environnement des visiteurs en leur faisant découvrir la beauté et la fragilité des écosystèmes et en les incitant à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.

Il peut également contribuer à renforcer l’identité culturelle et le sentiment d’appartenance des populations locales en les encourageant à protéger leur environnement. “Le tourisme, lorsqu’il est conçu et pratiqué dans le respect des lieux et des cultures, a le potentiel unique de transformer le visiteur en un apprenant actif, conscient des enjeux environnementaux et désireux de contribuer à la préservation » écrivait Dominique Vanhove (16).

Le tourisme et ses impacts environnementaux

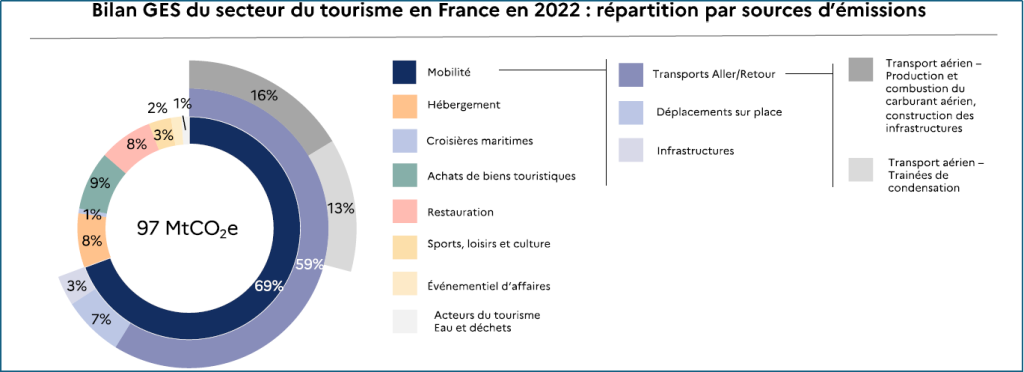

Cependant, le tourisme tel qu’il est pratiqué depuis 60 ans est encore très émetteur de Gaz à Effet de Serre et ne fait pas de la préservation de la biodiversité sa priorité. Le tourisme en France représentait en 2022, 97 MtCO2e, soit 11 % des GES du pays (17) et cette situation ne va pas en s’améliorant. A l’échelle mondiale, les émissions du tourisme ont augmenté de +3,5 % par an entre 2009 et 2019, soit deux fois plus que l’économie mondiale, pour atteindre 5,2 Gt CO2e ou 8,8 % du total des émissions mondiales de GES en 2019 (17). Les vingt pays les plus émetteurs (dont la France) contribuent aux trois quarts de l’empreinte mondiale.

En 2021, lors de la COP26, un premier engagement a été signé par plus de 300 acteurs du tourisme (entreprises, destinations, gouvernements) « pour une décennie d’action climatique dans le tourisme », sous le nom de Déclaration de Glasgow. (18) Cette déclaration fixe un objectif global d’alignement sur « l’engagement mondial de réduire les émissions de moitié d’ici 2030 et d’atteindre zéro émission nette le plus tôt possible avant 2050 » ainsi que sur « l’alignement systématique de nos actions sur les recommandations scientifiques les plus récentes, pour garder le cap fixé sur une élévation des températures ne dépassant pas 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels d’ici 2100 ».

Dans le détail, les actions menées par les organisations signataires doivent être de 5 types : « mesurer, décarboner, régénérer, collaborer et financer » et elles se doivent de communiquer un plan d’actions concret en faveur du climat dans les 12 mois de la signature. Aujourd’hui 850 organisations sont signataires de cette Déclaration dont 19 sont Françaises.

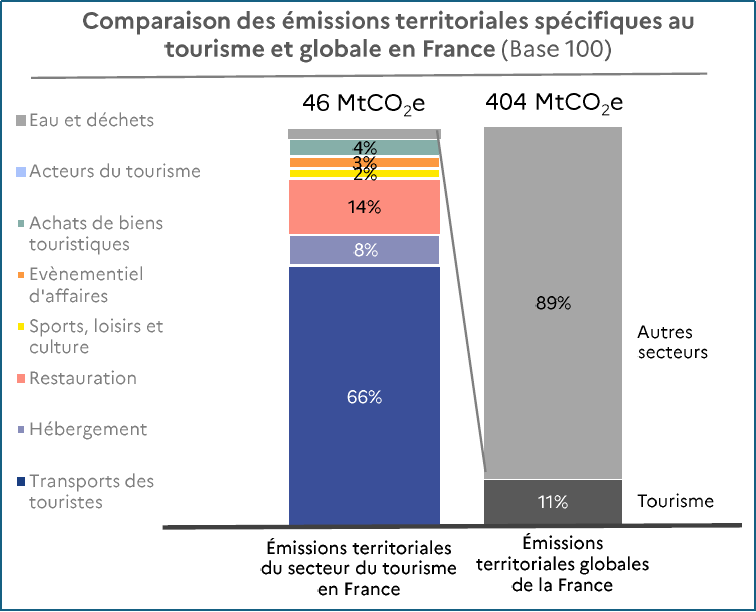

Comme le montre l’étude de l’ADEME ci-après sur la répartition des émissions de GES en France, le secteur du tourisme participe à hauteur de 11% des émissions de GES territoriales globales, dont 66% sont spécifiques aux transports de touristes et plus particulièrement sur les allers-retours entre lieu de départ/retour et le lieu de villégiature.

Quel impact de l’environnement sur le tourisme ?

Cette situation soulève une incohérence : plus nous émettons de GES à l’occasion de nos voyages touristiques, plus nous augmentons le risque de disparition des paysages, des espèces et des activités qui sont justement l’objet de notre voyage.

En effet, les événements climatiques extrêmes dus à l’augmentation de nos émissions de GES tels que les canicules, les inondations, le recul du trait de côte, les submersions marines, les sécheresses, les feux de forêt, la diminution de l’enneigement, le retrait glaciaire, les vents violents, les tempêtes et les ouragans, ont des effets directs sur le tourisme. Ces événements peuvent entraîner des dommages aux infrastructures touristiques, des risques sanitaires pour les touristes, des perturbations des transports, et une baisse de l’attractivité des destinations. Mais au-delà des événements extrêmes, des changements progressifs ont également des effets profonds.

Il s’agit notamment des changements dans la disponibilité de l’eau, du manque de neige, de l’érosion et de l’inondation des côtes, de la dégradation de la biodiversité, et de l’altération des paysages. Ces modifications peuvent impacter les activités touristiques spécifiques (sports d’hiver, tourisme balnéaire, tourisme fluvial, etc.), réduire l’attrait général des destinations et créer une dualité des activités économiques. La raréfaction des ressources, et notamment celle de l’eau, qui se profile avec le changement climatique, risque de contraindre les territoires à faire des choix, et prioriser les utilisations (tourisme, agriculture, industrie, etc.) et questionner la pratique de certaines activités, dont les activités touristiques.

Réduire l’empreinte carbone et l’impact sur la biodiversité du tourisme en général, et des touristes en particulier, sur les territoires est donc essentiel pour la viabilité future du tourisme. Le transport étant l’un des principaux postes d’émissions de CO2 du tourisme, il est crucial de prendre en compte la durabilité des différentes mobilités, et de reconsidérer la place de nos déplacements dans nos voyages. Le développement du tourisme de proximité et de l’itinérance douce est un des axes essentiels de la pérennisation du tourisme. Il apparait important d’encourager des séjours plus proches du lieu de résidence des touristes et de privilégier les modes de déplacement doux comme la marche, le vélo et le transport ferroviaire, moyen de transport motorisé parmi les moins polluants.

Peut-on faire mieux et réduire les impacts négatifs du tourisme ?

Le développement des schémas départementaux de véloroutes et voies vertes, comme celui de la Charente-Maritime par exemple, illustrent cette volonté de tendre vers le « slow tourisme ». Une façon de voyager qualitative, dite du « toujours mieux », en opposition à une approche quantitative dite du « toujours plus » : une découverte lente et approfondie du territoire avec une prise en compte des spécificités locales et des propositions d’offres touristiques plus authentiques et adaptées aux territoires.

Le développement de l’écotourisme dans les Parcs Nationaux des Cévennes ou de la Vanoise par exemple, permet de concilier tourisme et préservation de l’environnement. Ces parcs proposent des modes de déplacements doux, des logements sobres et la promesse de moments partagés et de découvertes.

En France, 80% de l’activité touristique se concentre sur 20% du pays (19). Il est donc déterminant de mener de front (i)la mise en œuvre d’une gestion rationnelle des ressources naturelles afin de réduire la pression sur les espaces naturels et sur la ressource en eau et énergie, (ii)d’adopter un comportement d’éco-consommateur sur les lieux de séjour, mais aussi et surtout (iii)de « déspatialiser » le tourisme.

Quelles pistes pour alléger la pression du tourisme ?

Pour répondre à cette dernière problématique de concentration du tourisme, la France s’est dotée en juin 2023 d’une stratégie nationale de « gestion des flux touristiques » dans l’objectif de concilier développement touristique et préservation et soutenabilité des sites touristiques. La démarche de “smart destination” a été mise en place par certaines métropoles comme Nice, Marseille et Toulon. L’objectif de ce projet est d’optimiser la gestion des destinations, y compris des flux touristiques, grâce aux technologies de l’information et de la communication.

À Nice, par exemple, des données sur les flux de touristes sont utilisées pour créer de nouvelles routes touristiques afin de déconcentrer les flux du centre. Un autre exemple, en Charente-Maritime, avec le réseau “Villages de Pierres & d’Eau” vise à créer une dynamique de développement touristique en milieu rural et à rendre l’arrière-pays plus attractif. L’idée est de chercher à créer une complémentarité entre le littoral et l’intérieur du pays, en valorisant le patrimoine et la nature préservée des pays de l’intérieur.

Les spécificités climatiques des différentes régions françaises tendent à développer un seul type de tourisme et donc à favoriser la saisonnalité de la demande touristique et la distribution des flux de voyageurs. Aujourd’hui, Il est important de réduire la saisonnalité des activités touristiques d’un territoire, très dépendante du climat « incertain », pour s’orienter vers un tourisme 4 saisons. Les stations de ski en sont un bon exemple. Avec le réchauffement climatique et l’épuisement de la ressource en eau (utilisée notamment pour alimenter les canons à neige), les stations de ski doivent se réinventer.

Cependant, la forte rentabilité de l’activité des stations de ski ne permet pas de faire simplement une bascule de l’activité du ski vers une autre activité, aussi rentable et sur une aussi courte période. Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques en France pour la saison 2022-2023 représente 1,6 Md€ (20), environ 10 Mds€ de chiffre d’affaires estimés pour le marché des stations de ski en France dont 120 000 emplois liés à cette activité. Alors, même si les activités estivales, telles que la randonnée et le VTT, gagnent en importance dans les stations de montagne, le chiffre d’affaires et l’impact économique du tourisme estival ne correspondent pas à l’échelle de ceux du tourisme hivernal dans la plupart des stations.

Toutefois, en adoptant une vision court-termiste et en conservant une seule activité économique sur le territoire et, qui plus est, dépendante du climat, cela met en risque la fiabilité économique des sites et réduit leur agilité en cas d’évènements climatiques. Il est donc important d’étaler l’ouverture et l’accessibilité des stations tout à long de l’année, de développer des activités spécifiques aux milieux, à leurs richesses naturelles et à la saison et de favoriser la mixité résidents/non-résidents.

Certains territoires de montagne, initialement tournés vers le tourisme de masse et subissant des baisses constantes d’enneigement se sont engagés dans une transition vers des formes de tourisme plus lentes et durables. C’est la décision qu’ont pris la station de ski de Métabief et la Société Mixte du Mont d’Or de transformer le modèle touristique dans son ensemble : passant du modèle de “station de ski” au modèle de “station de montagne”, plus proche de la nature, du ressourcement et du bien-être et pas uniquement centré sur la pratique du ski à tout prix.

Conclusion

En conclusion, le tourisme, bien que moteur économique et culturel puissant, se trouve à un carrefour critique. La nécessité de concilier développement économique, préservation de l’environnement et réduction des émissions de GES est impérative. La France, en tant que première destination touristique mondiale, est particulièrement concernée par ces enjeux et se doit de montrer l’exemple. La surfréquentation de certains sites, la saisonnalité des activités et l’impact environnemental du tourisme intensif sont autant de défis à relever.

Nous devons repenser notre manière de voyager, en privilégiant la lenteur, la découverte approfondie et le respect des lieux et des populations locales. Le tourisme ne doit plus être perçu comme une simple consommation de lieux, mais comme une opportunité d’échanges et de découvertes responsables. Le développement du tourisme durable, soutenu par une demande croissante des voyageurs, offre des avantages économiques et sociaux considérables, tout en préservant les richesses culturelles et naturelles de nos territoires. l’implication de tous les acteurs, des pouvoirs publics aux touristes eux-mêmes, est essentielle pour assurer un avenir durable au tourisme.

Mais, sommes-nous prêts à transformer nos aspirations au voyage et ne plus voir le monde comme un Trophée mais comme un lieu à préserver pour nous assurer un avenir supportable ?

Sources

(1) Le Grand Tour: « A Cultural History” d’Edward Chaney

(2) « Letters From Italy » (1776), Lady Anna Miller

(3) Organisation Mondiale du Tourisme

(4) Atout France, Memento – Portrait de l’année touristique 2023

(5) INSEE

(6) URSSAF

(7) « L’artisanat enrichit le savoir-faire touristique », Céline Perronnet, Tourhebdo, 2018-04 (1591), p.10-10

(7) ADEME

(8) « Les trois âges de la mine », Virginie Debrabant, Gérald Dumon, La voix Du Nord, 2007

(9) « Voyage entre terrils et cités », Nathalie Van Bost, Photographes : Hubert Bouvet, Lieux-Dits, 2012

(10) « Saint Tropez d’antan », Henri Prevost-Allard, Hervé Chopin, 2005

(11) « Le « surtourisme » ou la rupture d’un contrat habitants/touristes : le cas des lieux touristiques en Europe », Philippe Duhamel, Information géographique n°2 – 2023

(12) « Rapport d’activité », Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie Tourisme, 2019, 2021

(13) INSEE

(14) Le Monde, Le village d’Étretat, rongé par le surtourisme, suffoque : « Il y a tellement de monde que les gens font n’importe quoi », Jessica Gourdon, le 11 avril 2023

(15) « Rapport à la Commission supérieure des sites, Perspectives et paysages, séance du 23 mai 2019 Opération Grand Site « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre » Programme d’actions »

(16) « Tourisme et développement durable : Enjeux et pratiques », Dominique Vanhove, De Boeck Supérieur, 2008

(17) « Nature communications », volume 15, Article number: 10384, 2024

(18) « COP26 : la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique rassemble les acteurs du tourisme », communiqué ONU Tourisme, 04/11/2021

(19) « Gestion des flux touristiques », Edito Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, Ministère de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Dossier de presse 19/06/2023

(20) « Les stations de montagne face au changement climatique », Rapport de la Cours des Comptes, 2023