Article de Florence Roger (MS EEDD parcours RSEDD 2024-25)

« L’introduction de la lumière artificielle représente probablement le changement le plus radical que les êtres humains ont fait à leur environnement » Christopher Kyba¹

INTRODUCTION

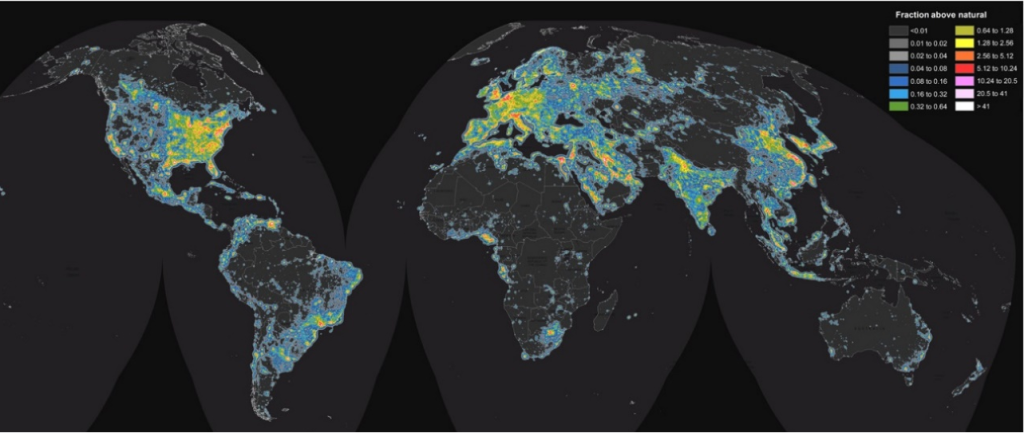

Si vous commencez cet article de blog alors que la nuit est tombée, je vous invite à lever les yeux et regarder le ciel par la fenêtre. Pouvez-vous distinguer la grande ou la petite ourse ? L’étoile du Nord ? Orion ? Ou même les satellites starlink qui tournent au-dessus de nous ? En 2016, 80% des habitants de notre planète vivent sous un ciel artificiellement éclairé la nuit (99% pour les nord-américains et les européens) (Falchi et al., 2016).²

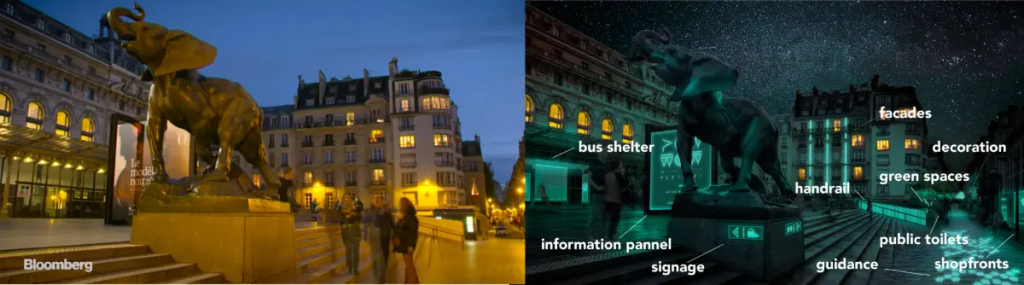

Vitrines, éclairages publics, enseignes lumineuses, parcs de stationnement, terrains de sports, monuments : toutes ces sources d’éclairages artificiel traquent l’obscurité et génèrent une luminance³ qui perturbe l’alternance jour-nuit au profit d’un « jour sans fin ». Dans l’air au dessus des villes cette lumière artificielle interagit avec les particules de poussières, les gouttelettes d’eau et ces molécules la redistribuent en créant un immense halo visible à de grandes distances : le sky-glow.

MAIS A QUOI NOUS SERT TOUTE CETTE LUMIÈRE ?

Ce besoin de lumière est d’abord pratique : prolonger les activités après le coucher du soleil, permettre et sécuriser le déplacement des véhicules et des piétons. L’éclairage des monuments mets en valeur le patrimoine. Les jeux de lumière dans les stades ou pour les cérémonies veulent en mettre « plein la vue ». Pour autant, la lumière représente bien plus pour les hommes. C’est une stratégie continue de lutte contre l’obscurité.

L’homme est un animal diurne qui a surdéveloppé le sens de la vue. La nuit, notre vision est moins performante qu’en présence de lumière : notre environnement nous apparait flou, sombre. Nous sommes incapables de discerner les formes ou d’évaluer les distances et donc d’identifier les risques. Nous nous sentons vulnérables.

Ce sentiment d’insécurité (Beaudet et al., 2022), renforcé par les récits anciens ou modernes, est un puissant moteur pour notre imagination qui compense l’inconfort de l’inconnu par des explications alarmistes, une tendance naturelle de notre cerveau. C’est donc une mauvaise vision nocturne qui a poussé les communautés humaines à développer des systèmes d’éclairages artificiels toujours plus puissants et étendus.

Longtemps, cette généralisation de l’éclairage publique et privé a été déployée sans véritable réflexion sur les installations : multiplication des points lumineux, lumière émise vers le ciel ou réfléchie par le bâti, ampoules à forte consommation, éclairage continu etc.

C’est ainsi que cette lumière artificielle nocturne s’est généralisée : toute la planète est concernée sauf quelques zones peu humanisées. Précisons que les cartes satellites ne captent que la lumière émise vers le haut et ne recensent pas le pic bleu des LED. Elles ne traduisent donc qu’une partie des émissions de lumière.

La lumière artificielle est par ailleurs en croissance⁴ de concert avec l’urbanisation : une étude montre que la luminosité du ciel nocturne a augmenté de +10% au niveau mondial entre 2011 et 2022, soit un doublement de la luminosité du ciel tous les 8 ans (Kyba et al., 2023). En 2019, la progression, au niveau mondial, était de +2,2% par an à la fois en surface et en intensité (Agence française pour la biodiversité – 2019).

De plus, ses effets varient selon la température de couleur et le report massif des techniques d’éclairage vers les LED situé dans les spectre blanc et bleu contribue à accentuer la pression lumineuse.

Sur-illumination⁵, éclairage intrusif⁶, éblouissement⁷, halo de lumière⁸ : le « mal-éclairage » est multiforme : la lumière est gaspillée, inutile ou inadaptée en orientation ou en intensité (Auricoste et al., 2018). Cet excès de lumière dans l’environnement nocturne gène la visibilité des étoiles mais a aussi des impacts délétères sur le vivant, au point que l’on parle désormais de pollution lumineuse.

En effet, l’alternance jour/nuit a profondément structuré l’évolution du vivant. Des caractéristiques morphologiques, biologiques ou comportementales permettent à des espèces de vivre, se repérer et communiquer dans l’obscurité. Ainsi 28% des vertébrés et 64% des invertébrés sont nocturnes, crépusculaires ou actifs pendant la nuit à certaines périodes de leur cycle de vie (Hölker et al., 2010). Modifier significativement la temporalité, l’intensité, les caractéristiques spectrales de la lumière impacte les individus, les populations et les écosystèmes.

LA PERTURBATION DES CYCLES BIOLOGIQUES ET DES COMPORTEMENTS

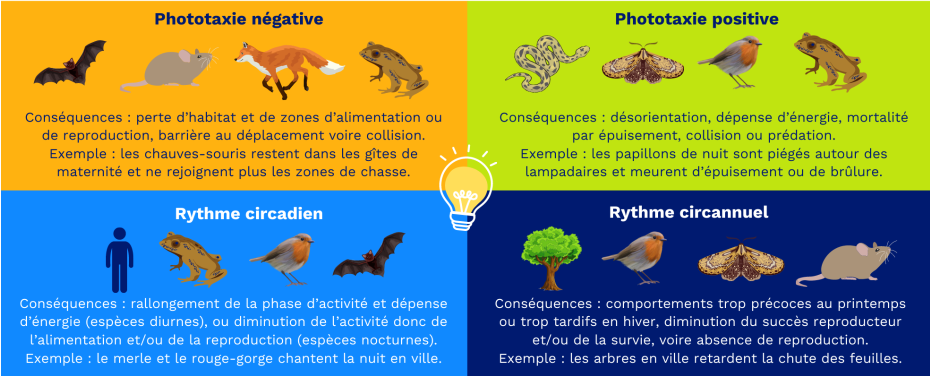

Les variations de lumières et les périodes d’obscurité influencent voire conditionnent de nombreux processus métaboliques et comportementaux de la faune et de la flore, que ce soit à l’échelle du jour (rythme circadien : se nourrir, chasser, se déplacer, chanter etc.) ou des saisons (rythme circannuel : hiberner, se reproduire, muer, migrer etc.).

La lumière a également une grande influence sur la mobilité des espèces : le phototactisme désigne ce phénomène instinctif où les organismes se dirigent ou orientent leur mouvement en fonction de la lumière de leur environnement, que soit par attraction (phototaxisme positif,) ou répulsion (phototaxisme négatif).

La lumière artificielle altère ces processus : les animaux diurnes restent éveillés et sont attirés par les lumières, certains animaux nocturnes fuient les zones éclairées ou au contraire s’y agglomèrent et désertent leurs milieux de vie habituels.

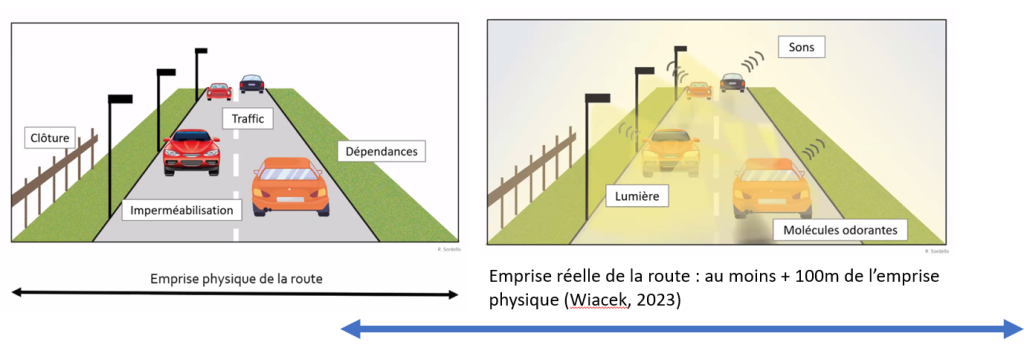

Cela engendre une réduction / fragmentation des zones d’habitats naturels pour beaucoup d’espèces qui les isole et qui limite leur accès aux ressources, à la rencontre reproductive, ou encore les piège dans des zones surexposées aux risques : obstacles, sur-prédation etc.

De plus, la lumière artificielle perturbe la sécrétion de mélatonine, régulatrice du sommeil et de nombreuses fonctions métaboliques (croissance, immunité, fécondité avec la production de phéromones par exemple). Les individus sont fragilisés et les populations réduites.

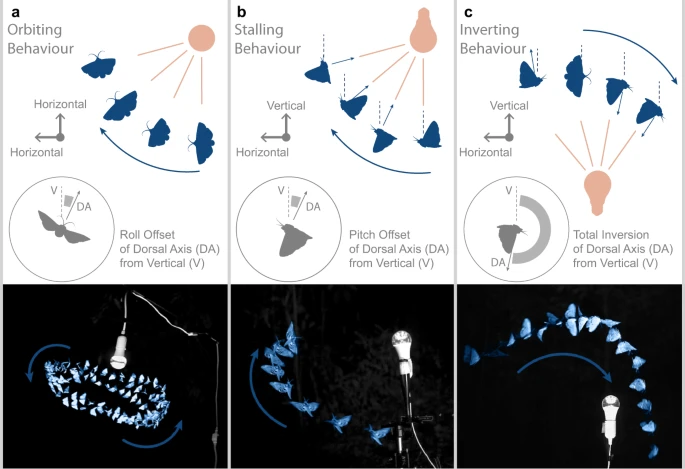

Prenons le cas des papillons de nuit : les chercheurs n’ont découvert que récemment qu’ils se regroupaient sous les lampadaires du fait d’une réponse dorsale instinctive à la lumière. Ce qui -s’agissant de la lumière de la lune et des étoiles- leur permet de maintenir un contrôle de vol perpendiculaire à la source lumineuse, devient un comportement erratique et mortel avec un éclairage artificiel (collision, surchauffe, épuisement, prédation) (Fabian et al., 2024).

Comme les animaux, les végétaux sont sensibles à la lumière. Si la lumière artificielle est rarement suffisante pour affecter la photosynthèse, la lumière de faible intensité régule des processus phénologiques comme la dormance, la croissance des bourgeons, la germination.

Exposées longuement ou intensément à la lumière, les plantes se désynchronisent de la réalité des saisons, s’exposent précocement aux gelées et aux maladies en intensifiant leur expansion au-delà de leur rythme naturel (Chaney, 2002). Il a été ainsi montré dès 1936 que, dans la ville de New York, la chute des feuilles d’arbres situés près des lampadaires était retardée de plus d’un mois (Matzke, 1936).

L’ensemble du vivant est concerné : l’analyse par PCR⁹ de sols urbains diversement exposés montre que la lumière artificielle altère la structure des communautés de bactéries et de champignons des sols urbains et diminue leur fonction de retraitement du méthane et de l’azote (Li et al., 2023). L’homme lui-même voit sa santé affectée quand son rythme circadien est désynchronisé, entre des jours sous-exposés en intérieur et des nuits sur-éclairées.

LES PERTURBATIONS DE L’ORIENTATION ET DE LA COMMUNICATION AVEC L’ENVIRONNEMENT

La lumière est aussi un stimulus sensoriel interprété par les espèces et va entrainer une stratégie comportementale souvent inadaptée lorsque cette lumière n’est pas naturelle :

- Le leurre : un signal lumineux d’origine humaine est reconnu à tort comme un signal naturel et devient un piège écologique¹⁰. Ainsi, les libellules, attirées par la lumière polarisée de la surface des mares vont pondre leurs œufs sur les surfaces brillantes des capots de véhicules, des panneaux solaires ou des films plastiques noirs agricoles, milieux inadaptés à leur survie (Horváth et al., 2009).

- La concurrence : lorsque la lumière nocturne naturelle est utilisée pour s’orienter lors de migrations ou de changement d’habitat, les sources artificielles de stimuli de même nature désorientent les animaux. C’est le cas des oiseaux migrateurs qui s’orientent grâce aux étoiles et qui, perturbés par les sky-glows tournent en rond au-dessus des villes, menacés d’épuisement ou de collision avec les bâtiments. (Bruderer et al., 2024). L’international Dark Sky association estime que 100 millions d’oiseaux sont tués par collision chaque année aux USA.

- Le masquage : une pollution lumineuse de plus forte intensité que le stimulus naturel empêche leur perception. Ainsi les lucioles femelles qui se trouvent sous les lampadaires ne rencontrent jamais de partenaires car les signaux bioluminescents qu’elles adressent sont devenus invisibles (Owens et al., 2020).

- Le détournement d’attention : une lumière brutale et éblouissante ou au contraire une lumière constante réduisant le niveau de vigilance, altèrent la capacité de réaction vis-à-vis des dangers. Par exemple, une cause importante de mortalité de la chouette effraie est la collision suite à éblouissement par les phares d’un véhicule sur les routes non éclairées (Gourdain, 2006).

LE BOULEVERSEMENT DES ÉCOSYSTÈMES

Au-delà des individus et des populations l’ensemble des écosystèmes est menacé : la composition des communautés (Davies et al., 2012) et leur activité (Sanders et al., 2021) est modifiée, par exemple :

- Surprédation dans les habitats illuminés

- Compétition d’espèces diurnes qui empiètent sur les niches temporelles d’espèces nocturnes (par ex : les faucons pélerins)

- Desassemblage de communautés par fragmentation ou suppression de leur habitat par les barrières lumineuses et recomposition favorisant les espèces prédatrices et les charognards (araignées, carabes, cloportes, fourmis et amphipodes)

- Perturbation des réseaux de pollinisation nocturne altérant le succès de reproduction des plantes¹¹ (Knop et al., 2017) jusqu’à plusieurs kilomètres du point lumineux (Soteras et al., 2022) ou modification de la composition de la biomasse (Bennie et al., 2018)

Mers et rivières ne sont pas épargnées car plus de la moitié de la population humaine mondiale vit à proximité des milieux aquatiques. L’eau filtrant naturellement la lumière, les espèces aquatiques y sont particulièrement sensibles. C’est le cas par exemple du zooplancton qui, en présence d’éclairage, limite sa migration verticale nocturne pour se nourrir de phytoplancton, ce qui entraîne la prolifération de micro-algues à la surface de l’eau (Encyclopédie de l’environnement, s. d.)

Ainsi la perturbation anthropique des cycles de la lumière naturelle impacte tous les groupes biologiques (Koen et al., 2024). Il s’agit d’une pression anthropique majeure qui contribue au déclin de biodiversité et menace certains services écosystémiques.

ALORS, COMMENT LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE ?

Ce sont les observatoires astronomiques qui, les premiers, ont cherché à préserver l’obscurité comme une ressource scientifique. Les ONG¹² ont pris le relais et encouragent la patrimonialisation par la sanctuarisation d’espaces.

Il existe ainsi 241 Réserves Internationales de Ciel étoilé (RICE) dont 6 en France. Ce label est attribué par l’IDA aux territoires jouissants d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle et qui font l’objet d’une mise en valeur à des fins scientifiques, éducatives, culturelles, touristiques ou dans un but de préservation de la nature. Il implique des campagnes de mesure de pollution lumineuse, une charte d’engagement de comportement des territoires, un plan de sobriété impliquant rénovation et extinction des éclairages publics.

UNE RÉGLEMENTATION AMBITIEUSE MAIS INCOMPLÈTE

Du côté de la règlementation, la France fait figure de pionnière avec le décret n° 2022-1294 sur règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses et l’arrêté du 27 décembre 2018 relatifs à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Celui-ci vise à encadrer la temporalité, normaliser l’orientation, l’intensité et la température de la lumière publique et à interdire l’éclairage des plans d’eau.

Elle reste incomplète : des zonages y échappent, les arrêtés d’application font défaut, et les sanctions pour effraction ne sont guère appliquées en l’absence de contrôles. Par exemple les zones hors agglomération ne sont pas concernées alors que le puissant éclairage LED des serres industrielles bretonnes relativise les effets des politiques d’extinction des communes alentours (Deverchère, 2020)

Outre la règlementation¹³, des expérimentations sont menées par des communes pionnières qui passent par une réflexion sur la finalité de l’éclairage et de son utilité : extinction totale ou partielle de cœur de nuit (Nice), gradation de la lumière, éclairage à la demande (Talence) ou détecteur de présence (Pau), éclairage par bioluminescence (Rambouillet). Un dialogue citoyen est indispensable pour permettre l’acceptabilité sociale de ces mesures de sobriété.

LUTTER CONTRE LE FRACTIONNEMENT DES HABITATS : LES TRAMES NOIRES

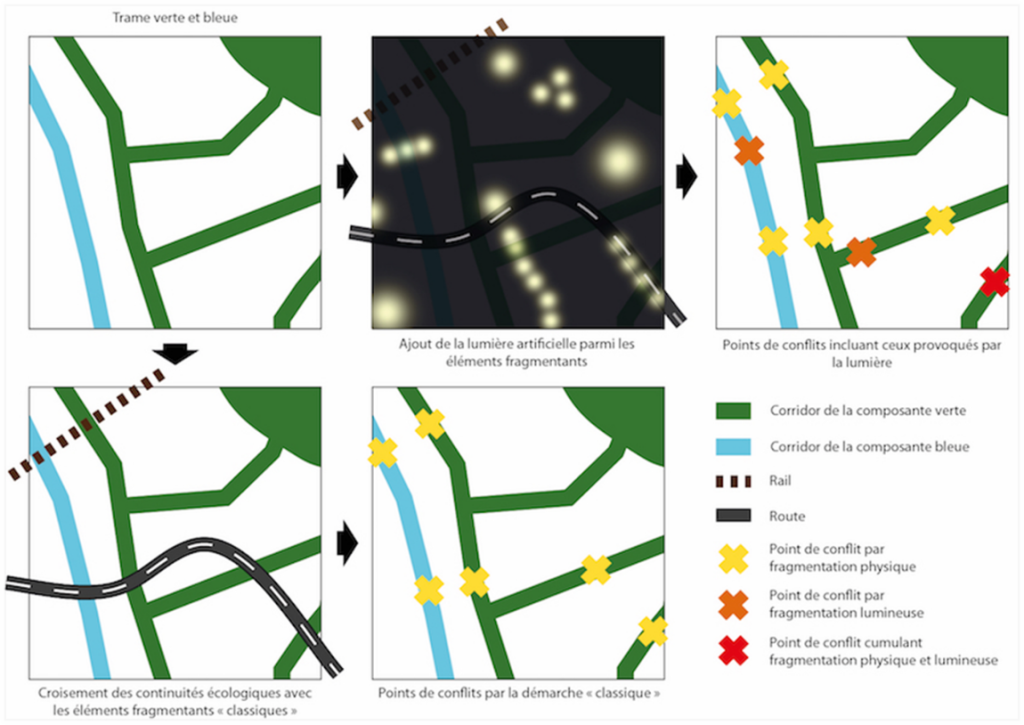

Comme les trames vertes et bleues (TVB), les trames noires (c’est-à-dire sans lumière artificielle) sont un outil de planification de l’aménagement du territoire pour maintenir ou reconstituer un réseau de continuités écologiques nocturnes¹⁴.

La méthodologie de construction proposée par R. Sordello consiste à superposer les cartes des TVB, des zones humides, des zonages protégés¹⁵,des inventaires de biodiversité nocturne avec une modélisation de la pollution lumineuse locale (images aériennes ou satellites, données des parcs d’éclairage, mesures au sol). Cela permet de repérer les points de conflit et les secteurs à enjeux pour les restaurer, les aménager, les préserver (Sordello et al., 2021).

Une véritable politique technique, temporelle et spatiale de l’éclairage peut se mettre alors en place traduit par un schéma directeur d’éclairage et son évaluation dans le temps. Ces planifications ont été expérimentés à l’échelle de quelques communes¹⁶ et de parcs naturels régionaux. Comme les TVB, elles ont vocation à se déployer, aux échelles régionales (SRADDET) et nationale de manière cohérente avec l’échelle locale (SCOT, PLU).

CONCLUSION : DE L’ÉCOLOGIE DU PAYSAGE A L’ÉCOLOGIE SENSORIELLE

L’homme a développé extensivement la lumière artificielle, altérant le rythme jour/ nuit et les paysages nocturnes à large échelle. Les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes de cette pollution lumineuse commencent seulement à être pris en compte en France, avec une règlementation et les premières démarches de trames noires.

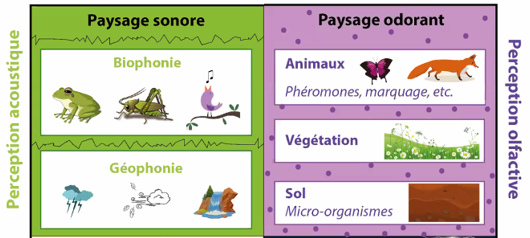

Force est de constater que la vision de l’humain reste anthropocentrée y compris lorsqu’il s’agit d’écologie. L’écologie du paysage, cherchant à comprendre et protéger les écosystèmes, les envisage du point de vue de leur description physique et temporelle omettant la dimension sémiotique des paysages.

En effet « Les individus de chaque espèce réagissent à certains stimuli et indices fournis par l’environnement (température, pH, salinité, hygrométrie, odeurs ou présence de certaines molécules, couleurs, sons, (…) Dans la nature, ces stimuli aident chaque espèce à identifier les habitats leur convenant le mieux. Ces stimuli varient selon l’espèce, et au sein de certaines espèces selon le stade d’évolution de chaque individu (larve, adulte, individu en migration ou à la recherche d’un lieu de reproduction, d’estivation ou d’hibernation, etc.).» (Wikipedia, 2024)

Les trames noires sont un premier pas vers une écologie sensorielle, propre à intégrer les effets de la lumière sur les écosystèmes.

D’autres « paysages » restent à étudier : sons, odeurs etc. eux aussi fortement concurrencés par la production de bruits, d’odeurs etc. d’origine humaine – tous stimuli majeurs pour le système sensoriel de certaines espèces, qui les relient à leur environnement. On qualifie ces atteintes aux écosystèmes de « pollution sensorielle » pour souligner qu’elles s’exercent par l’intermédiaire des sens et ont pour effet principal de modifier les comportements.

L’artificialisation des territoires va bien au-delà des sols. En élargissant la vision humaine des discontinuité écologiques aux autres pressions sensorielles, c’est tout un champ scientifique qui s’ouvre à l’investigation et aux applications à la préservation de la biodiversité (Dominoni et al., 2020).

Une compréhension qui permettra aux entreprises de faire un lien beaucoup plus direct entre leurs activités et la biodiversité : l’évaluation des effets des pollutions dues à la lumière, au bruit, aux molécules, aux radiations électriques etc. se traduisant directement en matérialité d’impact (ESRS4).

Toutes les illustrations extraites du webinaire de présentation des travaux de thèse de (R. Sordello, 2024) le 13/12/2024 : « Écologie du paysage et écologie sensorielle : prendre en compte les pollutions lumineuses, sonores et olfactives dans les trames écologiques. De la connaissance à l’action. »

Notes

¹Professeur au GFZ German Research Centre for Geosciences & Ruhr-Universität Bochum

²1/3 de la population mondiale (dont 60% des européens et 80% des Nord-américains) ne peut plus voir la voie lactée alors que la voie lactée était visible depuis Paris intra-muros en 1875

³La luminance est l’intensité lumineuse par unité de surface du ciel

⁴En France, le recensement très imparfait de l’ADEME en 2014 a inventorié un parc d’éclairage public d’environ 11 millions de points lumineux, en progression de +53% par rapport à 1990. En revanche la durée d’éclairage a diminué de -12% depuis en raison de politiques d’extinction au cœur de la nuit par 12000 communes (chiffres de l’association française d’éclairage cités dans la note 37 de l’OPECST)

⁵Nombre excessif de sources lumineuses et/ou une puissance lumineuse excessive créant une lumière intense et gênante (ex : lutte anti criminalité sur certains axes routiers, intensité lumineuse pour rendre les commerces attractifs)

⁶Éclairage non-intentionnel d’endroits où la lumière est inutile et indésirable qui peut devenir une source de gêne pour l’usager, voire un danger.

⁷Éclairage excessif et intense causant une gêne visuelle. Celui-ci est dû à une dispersion de la lumière selon un angle de 75-85° ou lorsqu’il y a une trop grande différence entre une zone d’ombre et une zone éclairée. Il peut être dangereux car, paradoxalement, il réduit la visibilité. (ex : phares de véhicules)

⁸Phénomène optique local de diffusion de la lumière par un couvert nuageux, soit de diffusion par les molécules d’eau créant un halo lumineux autour de la source, soit par réflexion des surfaces éclairées (et donc de quantité de lumière réfléchie vers le ciel) qui peut augmenter l’intensité lumineuse d’un facteur 10

⁹Technique permettant de détecter la présence dans un échantillon de matériel génétique spécifique à un être vivant qu’il soit animal, végétal, bactérien ou viral, après une amplification

¹⁰On parle de piège écologique quand l’attractivité d’un habitat augmente anormalement, par rapport à sa valeur pour la survie et la reproduction de l’espèce ou d’une communauté d’espèces. Le résultat est une « préférence contrainte » pour un habitat inadéquat mais rendu faussement et artificiellement attrayant par l’Homme (WIKIPEDIA)

¹¹En étudiant 24 heures sur 24 des fleurs de prairies éclairées artificiellement, les chercheurs ont observé une diminution de 62% des visites de pollinisateurs nocturnes comme les papillons de nuit ou certains coléoptères, par rapport à des prairies sans pollution lumineuse. Plus important encore, cela a entraîné une réduction de 13% de la production de fruits d’une espèce de plante locale, le Cirse maraîcher, malgré de nombreuses visites de pollinisateurs diurnes comme les bourdons, les abeilles ou les mouches.

¹²Les principales sont l’International Dark Sky Association (IDA), la Royal Astronomical Society of Canada, et la fondation Starlight

¹³Par exemple l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, valorise les actions menées par les communes et les territoires avec le label « villes et villages étoilés »

¹⁴La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016 a modifié l’article L371-1 du code de l’environnement précisant les objectifs de la TVB. La TVB doit désormais tenir compte de la « gestion de la lumière artificielle la nuit »

¹⁵Type ZNIEFF, Natura 2000, ENS, Conservatoire du littoral etc.

¹⁶Rennes, Lille Nantes, Metz, Amiens, la ville de Douai, le Scot des Vosges centrales et le département de la Vendée

Sources

- Agence française pour la biodiversité – AFB (Réalisateur). (2019, novembre 14). Pollution lumineuse et biodiversité [Enregistrement vidéo]. https://www.youtube.com/watch?v=rCNXfNM9cm4

- ANSES. (2019). Effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED). https://cevennes-parcnational.fr/sites/cevennes-parcnational.fr/files/atoms/files/ap2014sa0253ra.pdf

- Auricoste, I., Landel, J.-F., & Simoné, M. (2018). La pollution lumineuse : État des lieux et propositions.

- Beaudet, C., Tardieu, L., & David, M. (2022, novembre 28). Éclairage public : Les Français sont-ils prêts à éteindre la lumière ? The Conversation. http://theconversation.com/eclairage-public-les-francais-sont-ils-prets-a-eteindre-la-lumiere-194702

- Bennie, J., Davies, T. W., Cruse, D., Bell, F., & Gaston, K. J. (2018). Artificial light at night alters grassland vegetation species composition and phenology. Journal of Applied Ecology, 55(1), 442‑450. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12927

- Bruderer, B., Peter, D., & Steuri, T. (2024). (PDF) Behaviour of migrating birds exposed to X-band radar and a bright light beam. ResearchGate. https://doi.org/10.1242/jeb.202.9.1015

- Chaney, W. R. (2002). Does Night Lighting Harm Trees? Purdue University. Department of Forestry and Natural Resources.

- Davies, T. W., Bennie, J., & Gaston, K. J. (2012). Street lighting changes the composition of invertebrate communities. Biology Letters. https://doi.org/10.1098/rsbl.2012.0216

- Deverchère, philippe. (2020, juillet 20). Serres éclairées et pollution nocturne. DarSkyLab.com. https://www.mdpi.com/2072-4292/6/12/11915

- Dominoni, D. M., Halfwerk, W., Baird, E., Buxton, R. T., Fernández-Juricic, E., Fristrup, K. M., McKenna, M. F., Mennitt, D. J., Perkin, E. K., Seymoure, B. M., Stoner, D. C., Tennessen, J. B., Toth, C. A., Tyrrell, L. P., Wilson, A., Francis, C. D., Carter, N. H., & Barber, J. R. (2020). Why conservation biology can benefit from sensory ecology. Nature Ecology & Evolution, 4(4), 502‑511. https://doi.org/10.1038/s41559-020-1135-4

- Dufier, J. L., & Touitou, Y. (2021). Rapport 21-10. Pollution lumineuse et santé publique – Académie nationale de médecine | Une institution dans son temps. https://www.academie-medecine.fr/pollution-lumineuse-et-sante-publique/

- Fabian, S. T., Sondhi, Y., Allen, P. E., Theobald, J. C., & Lin, H.-T. (2024). Why flying insects gather at artificial light. Nature Communications, 15(1), 689. https://doi.org/10.1038/s41467-024-44785-3

- Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C. C. M., Elvidge, C. D., Baugh, K., Portnov, B. A., Rybnikova, N. A., & Furgoni, R. (2016). The new world atlas of artificial night sky brightness. Science Advances, 2(6), e1600377. https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377

- Gourdain, P. (2006). Athene noctua (Scopoli, 1769) Oiseaux, Rapaces nocturnes, Strigidés.

- Guyenne, L. (2019, mai 14). Un rapport pointe les effets néfastes des LED sur notre vision et notre sommeil. France Inter. https://www.radiofrance.fr/franceinter/un-rapport-pointe-les-effets-nefastes-des-led-sur-notre-vision-et-notre-sommeil-1344666

- Hölker, F., Wolter, C., Perkin, E. K., & Tockner, K. (2010). Light Pollution as a Biodiversity Threat. Trends in Ecology and Evolution 25 (12) : 681-2. https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.09.007

- Horváth, G., Kriska, G., Malik, P., & Robertson, B. (2009). Polarized light pollution : A new kind of ecological photopollution. Frontiers in Ecology and the Environment, 7(6), 317‑325. https://doi.org/10.1890/080129

- Knop, E., Zoller, L., Ryser, R., Gerpe, C., Hörler, M., & Fontaine, C. (2017). Artificial light at night as a new threat to pollination. Nature, 548(7666), 206‑209. https://doi.org/10.1038/nature23288

- Koen, E. L., Minnaar, C., Roever, C. L., & Boyles, J. G. (2024). (PDF) Emerging threat of the 21 st century lightscape to global biodiversity. ResearchGate. https://doi.org/10.1111/gcb.14146

- Kyba, C. C. M., Altıntaş, Y. Ö., Walker, C. E., & Newhouse, M. (2023). Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022. Science, 379(6629), 265‑268. https://doi.org/10.1126/science.abq7781

- Li, X.-M., Li, S., Huang, F.-Y., Wang, Z., Zhang, Z.-Y., Chen, S.-C., & Zhu, Y.-G. (2023). Artificial light at night triggers negative impacts on nutrients cycling and plant health regulated by soil microbiome in urban ecosystems. Geoderma, 436, 116547. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116547

- Matzke, E. B. (1936). The Effect of Street Lights in Delaying Leaf-Fall in Certain Trees. American Journal of Botany, 23(6), 446‑452. https://doi.org/10.1002/j.1537-2197.1936.tb09009.x

- Encyclopédie de l’environnement. (s. d.). Impact de la pollution lumineuse sur les organismes aquatiques. Encyclopédie de l’environnement. Consulté 22 mars 2025, à l’adresse https://www.encyclopedie-environnement.org/zoom/impact-de-pollution-lumineuse-organismes-aquatiques/

- Owens, A. C. S., Cochard, P., Durrant, J., Farnworth, B., Perkin, E. K., & Seymoure, B. (2020). Light pollution is a driver of insect declines. Biological Conservation, 241, 108259. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108259

- Pourquoi le Stade de France était-il envahi de papillons lors de la finale de l’Euro ? (2016, juillet 11). https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/07/11/pourquoi-le-stade-de-france-etait-il-envahi-de-papillons-lors-de-la-finale-de-l-euro_5993445_3244.html

- Sanders, D., Frago, E., Kehoe, R., Patterson, C., & Gaston, K. J. (2021). A meta-analysis of biological impacts of artificial light at night. Nature Ecology & Evolution, 5(1), 74‑81. https://doi.org/10.1038/s41559-020-01322-x

- Sordello, R. (2024). Écologie du paysage et écologie sensorielle : Prendre en compte les pollutions lumineuses, sonores et olfactives dans les trames écologiques. De la connaissance à l’action [Muséum National d’Histoire Naturelle]. https://hal.science/tel-04645145

- Sordello, R., Paquier, F., & Daloz. (2021, mars 8). Trame noire—Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en oeuvre. Le portail technique de l’OFB. https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-comprendre-agir/trame-noire-methodes-delaboration-outils-mise-en-oeuvre

- Soteras, F., Camps, G. A., Costas, S. M., Giaquinta, A., Peralta, G., & Cocucci, A. A. (2022). Fragility of nocturnal interactions : Pollination intensity increases with distance to light pollution sources but decreases with increasing environmental suitability. Environmental Pollution, 292, 118350. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118350

- Tarocco, A., Caroccia, N., Morciano, G., Wieckowski, M. R., Ancora, G., Garani, G., & Pinton, P. (2019). Melatonin as a master regulator of cell death and inflammation : Molecular mechanisms and clinical implications for newborn care. Cell Death & Disease, 10(4), 1‑12. https://doi.org/10.1038/s41419-019-1556-7

- Wikipedia. (2024). Piège écologique. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pi%C3%A8ge_%C3%A9cologique&oldid=220432630