Article d’Angélique Periere (MS EEDD parcours RSEDD 2024-25)

Introduction

Face à l’urbanisation croissante et au changement climatique, la gestion des eaux pluviales est un enjeu crucial. Les inondations récurrentes, la dégradation de la qualité des eaux et l’assèchement des nappes phréatiques témoignent de l’urgence de repenser nos pratiques et nos villes. Les conséquences de cette situation sont d’ailleurs bien réelles et se manifestent à grande échelle : selon le Rapport du Sénat du 25 septembre 2024, 53% des départements ont été touchés entre novembre 2023 et juin 2024 par des évènements liés aux eaux pluviales. (Sénat, 2024). Comment en sommes-nous arrivés là ?

Cet article explore l’évolution historique de la gestion des eaux de pluie en ville, met en évidence les enjeux actuels, souligne l’importance cruciale de la désimperméabilisation des sols urbains et proposent des solutions et des perspectives.

L’évolution historique de la gestion de l’eau : de l’Antiquité à l’ère industrielle

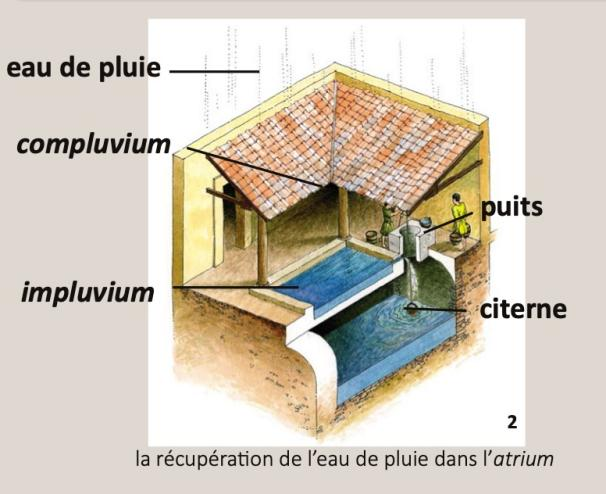

Loin d’être un problème nouveau, nos ancêtres avaient déjà développés des solutions ingénieuses. Les Romains valorisaient l’eau avec des systèmes sophistiqués de collecte et de distribution d’eau et l’approvisionnement en eau était différent en fonction du type de logement.

En effet, la conception architecturale des villas romaines était conçue pour collecter et stocker de l’eau de pluie. Elle était construite avec une cour carrée (atrium) à ciel ouvert permettant à la lumière, et la pluie, d’y entrer. Le toit était incliné vers l’atrium afin que l’eau ruisselle dans le bassin situé au centre de l’atrium.

A partir de ce bassin, l’eau était acheminée vers une citerne enterrée à proximité des cuisines où elle était stockée après être passée par un filtre composé de couches de graviers et de sable pour ensuite alimenter la villa en eau potable. Cette eau potable était destinée à l’usage domestique de la villa, notamment pour l’eau potable, la cuisine et l’hygiène et non à l’alimentation d’un réseau urbain. (Maison pays)

En revanche, les immeubles collectifs (insulae) étaient reliés à un réseau urbain alimenté par les aqueducs couverts dont les pentes étaient calculées de la source jusqu’ à l’arrivée en ville. Arrivée en ville, l’eau était recueillie dans de vastes bassins couverts appelés piscinae limariae (bassin de décantation et de filtration). Elle était ensuite dirigée vers des châteaux d’eau qui jouent un rôle essentiel dans la distribution de l’eau au sein de la ville avec des réseaux de canalisations (bois ou en poterie) distribuant l’eau. (Anne-Laure FONTENEL, 2023)

La chute de l’Empire romain a entrainé une régression des connaissances techniques et un retour à des pratiques empiriques. En effet, la collecte des eaux au Moyen Age se faisait soit par un transport de l’eau à l’aide de seaux, depuis une rivière, d’une source ou d’un puits, soit par des citernes souterraines permettant de stocker l’eau de pluie.

Les citernes nécessitaient un nettoyage régulier afin d’éliminer les sédiments et les impuretés. Certaines plantes étaient utilisées pour purifier l’eau comme la menthe aquatique (pour en savoir plus https://www.kloranebotanical.foundation/projets/une-plante-qui-nettoie-leau-la-menthe-aquatique )

Les villes médiévales, malgré la collecte d’eau de pluie connurent nombreuses épidémies en raison de la contamination de l’eau. Même si l’eau de pluie était considérée comme pure, elle pouvait être contaminée par les activités humaines (artisanales). « Les teintureries s’installaient au bord des cours d’eau qu’elles souillent, afin d’effectuer toutes les opérations nécessaires à leur pratique. Parallèlement, les sources locales deviennent insuffisantes et les puits sont souvent corrompus par les infiltrations. L’absence de réseau d’égouts ne fait que renforcer ce cercle vicieux ». (Le Centre d’information sur l’eau, 2018-2024 ). L’eau fut responsable de nombreuses maladies.

Le mouvement hygiéniste, qui a émergé à partir du 19ème siècle en France, a profondément transformé les pratiques de gestion de l’eau en milieu urbain. Les avancées scientifiques ont permis de mieux appréhender les liens entre la qualité de l’eau et la santé publique. Pour faire face aux épidémies, plusieurs mesures ont été mises en place :

- Séparation des réseaux : La distinction entre les eaux usées et les eaux pluviales a été une avancée majeure. Cette séparation a permis d’éviter la contamination des cours d’eau et de mieux gérer les écoulements lors des fortes pluies.

- Traitement de l’eau : La purification de l’eau potable est devenue une priorité. De nouveaux procédés ont été développés pour éliminer les micro-organismes pathogènes et les impuretés, garantissant ainsi une eau plus saine pour la consommation.

- Réseaux d’égouts : La construction de réseaux d’égouts a été essentielle pour évacuer les eaux usées des habitations et des industries vers des stations d’épuration. Cela a permis de réduire considérablement la pollution des sols et des cours d’eau.

Ces mesures ont non seulement amélioré la qualité de l’eau et la santé mais elles ont favorisé l’imperméabilisation des sols.

Les enjeux d’aujourd’hui entre progrès et impasse

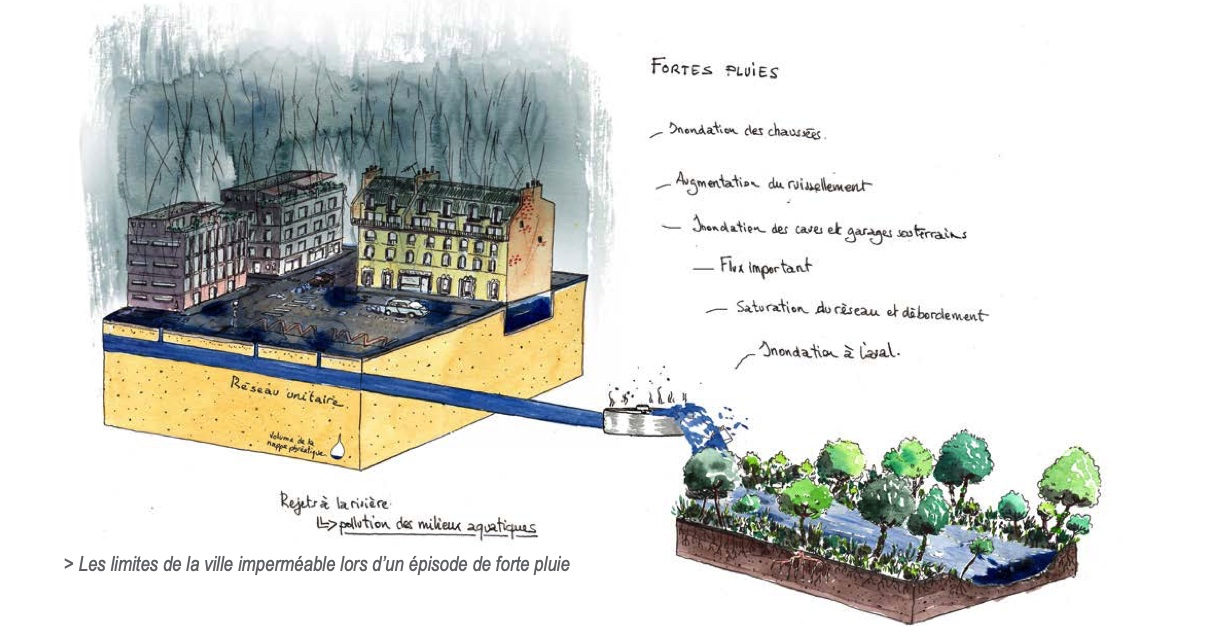

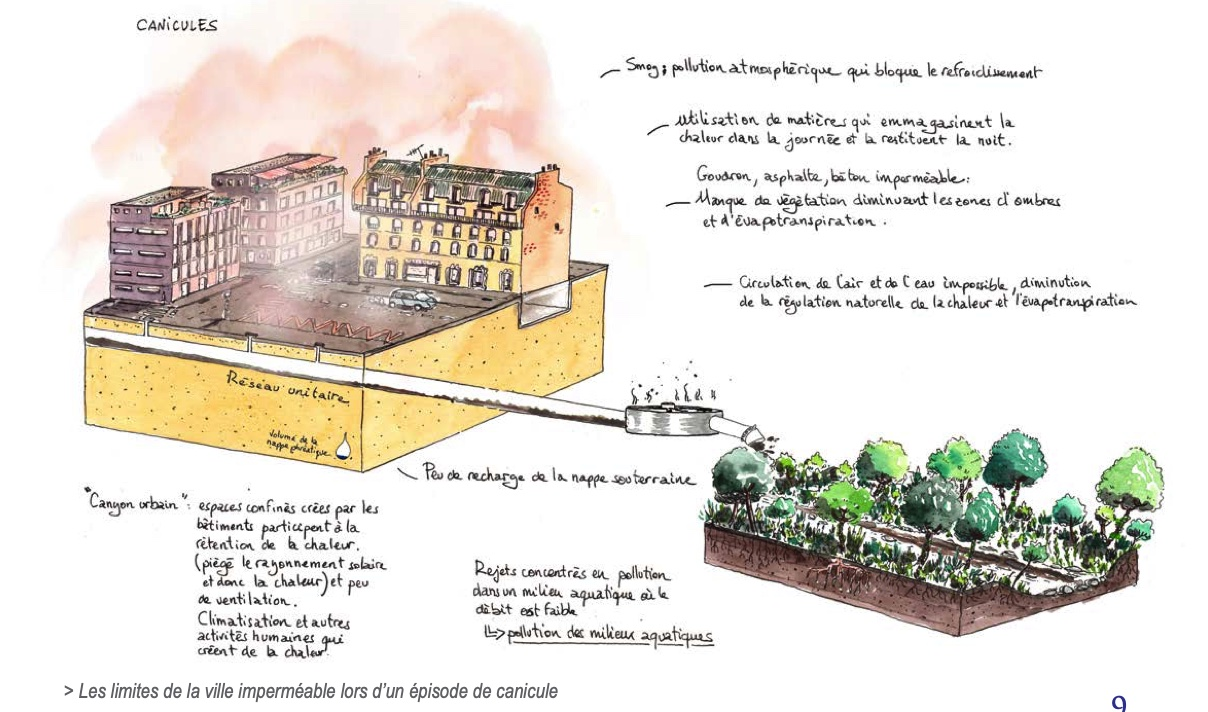

L’imperméabilisation des sols, conçue dans un premier temps pour améliorer les conditions hygiéniques dans les villes et ensuite également pour des questions de confort, a considérablement modifié le cycle hydrologique. Le coefficient de ruissellement1, qui représente la proportion d’eau de pluie qui ruisselle, a ainsi augmenté significativement, entraînant des conséquences néfastes sur les milieux naturels et urbains.

En effet, les matériaux naturels comme les anciens pavés irréguliers et la terre battue utilisés historiquement, favorisaient l’infiltration2 des eaux de pluie. Cependant, la généralisation des revêtements imperméables au XXème siècle a entrainé une augmentation significative du ruissellement urbain. Cette évolution a des conséquences majeures :

- Risque d’inondations : L’imperméabilisation des sols amplifie les débits de pointe lors des évènements pluvieux, augmentant ainsi la vulnérabilité des villes aux inondations

- Dégradation de la qualité de l’eau : les eaux de ruissellement collectent les polluants urbains, dégradant la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques.

- Sécheresse et assèchement des nappes phréatiques : La diminution de l’infiltration réduit la recharge des nappes souterraines locales, accentuant les tensions sur la ressource en eau lors des périodes sèches.

- Îlots de chaleur urbain : Les surfaces imperméables contribuent également à augmenter la température en ville, aggravant les phénomènes d’îlots de chaleur.

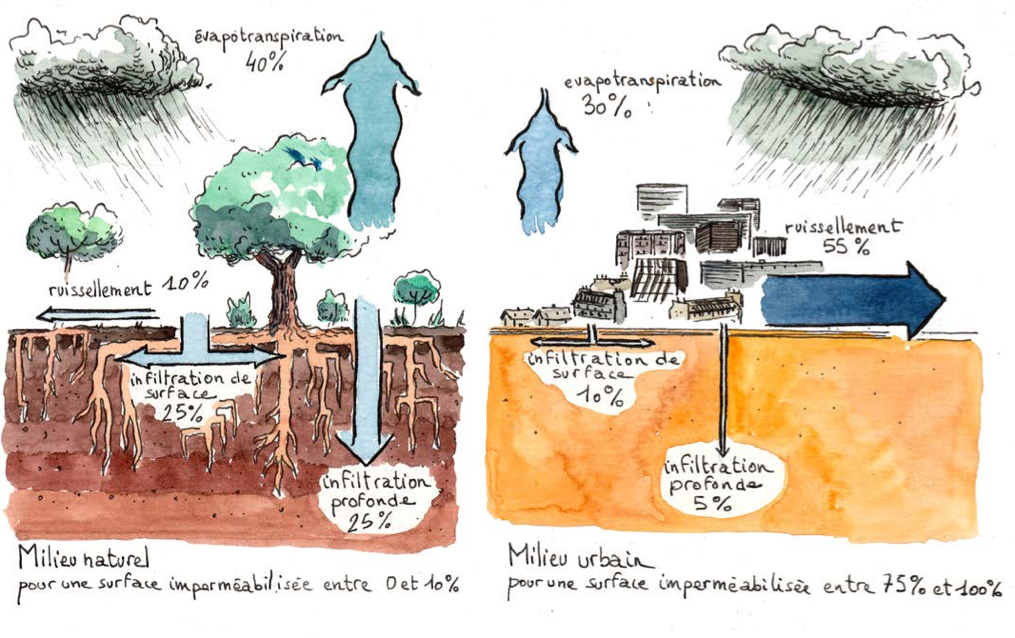

En milieu naturel, le sol joue un rôle essentiel dans la régulation du cycle hydrologique. En moyenne, près de 50% des précipitations sont infiltrées dont 25% sont stockées temporairement dans le sol et les 25% autres rechargent les nappes phréatiques. L’évapotranspiration3 contribue également au cycle de l’eau, puisque 40% des précipitation retournent dans l’atmosphère via des phénomènes d’évaporation et de transpiration liées à la photosynthèse des plantes (notamment en printemps et été). Seuls les 10% restants ruissellent directement vers un point bas, un plan d’eau ou un cours d’eau.

En milieu urbain, l’imperméabilisation des sols perturbe fortement ce cycle. La part d’eau infiltrée est considérablement réduite (15%), tandis que le ruissellement est majoritaire (55%). Cette eau, chargée en polluants, est directement acheminée vers les réseaux d’assainissement, mettant sous pression les stations d’épuration et dégradant la qualité des milieux récepteurs. Par ailleurs, la diminution de l’évapotranspiration contribue à accentuer les phénomènes d’îlots de chaleur urbains.

Des chercheurs se sont intéressés de manière approfondie aux conséquences de l’infiltration des eaux pluviales à l’échelle de quartier dont la thèse de William Pohillat (janv 2023). Sa thèse développe un modèle numérique (URBS) permettant de simuler de manière réaliste les processus hydrologiques liées à l’infiltration des eaux pluviales dans un quartier. Cette étude a montré que l’efficacité de l’infiltration dépend fortement du contexte climatique, hydrogéologique et urbain. Les caractéristiques du sol, la profondeur de la nappe, la nature de l’urbanisation et les modalités de mise en œuvre des ouvrages d’infiltration sont autant de facteurs qui influencent les résultats.

La gestion des eaux pluviales est un sujet complexe, qui nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs et interactions. Mais des pistes existent sur la gestion de l’infiltration des eaux pluviales permettant de réduire les risques d’inondation et améliorant la qualité de l’eau.

Les solutions de désimperméabilisation pour un avenir durable

Le paradigme de la gestion des eaux pluviales a évolué. Considérée autrefois comme un déchet à évacuer au plus vite, l’eau de pluie est désormais perçue comme une ressource précieuse. La gestion à la source, qui consiste à favoriser l’infiltration dans les sols et le stockage temporaire, offre de multiples avantages : réduction des risques d’inondation, amélioration de la qualité des eaux souterraines, création d’habitats pour la biodiversité et renforcement de la résilience des villes face au changement climatique. Les techniques de désimperméabilisation des sols, associées à la mise en place de dispositifs de stockage et de rétention, sont au cœur de cette approche. en voici quelques exemples :

Les solutions techniques destinées à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol

- Les revêtements perméables

Les enrobés drainants ou les pavés perméables, permettent à l’eau de pluie de s’infiltrer directement dans le sol, réduisant ainsi les ruissellements et les risques d’inondation. Ils contribuent également à alimenter les nappes phréatiques et à rafraîchir les milieux urbains.

Ils offrent une esthétique agréable et peuvent être utilisés dans de nombreux espaces urbains (parkings, trottoirs, etc.).

- Les chaussées à structure de réservoir

Ce type de chaussée intègre des espaces de stockage d’eau sous la chaussée, permettant de retenir les eaux de pluie lors de fortes précipitations. L’eau est ensuite restituée progressivement au sol.

Ils sont particulièrement adaptées aux zones urbaines denses où l’espace est limité. Elles permettent de réduire les volumes d’eau à évacuer vers les réseaux d’assainissement.

Les solutions techniques destinées au ralentissement des eaux de pluviales

- Les noues

Elles permettent de ralentir l’écoulement des eaux, de favoriser l’infiltration et de retenir les polluants. Les noues contribuent à améliorer la qualité de l’eau, à créer des habitats pour la biodiversité et à embellir le cadre de vie. Elles peuvent être combinées avec d’autres aménagements comme les bassins de rétention.

- Les bassins de rétention

Ils servent à stocker temporairement les eaux de pluie. Ils peuvent être végétalisés ou non et sont souvent associés à des systèmes de filtration pour améliorer la qualité de l’eau. Ils permettent ainsi de réguler les débits d’eau, de limiter les risques d’inondation et de créer des espaces de biodiversité. Ils peuvent également être utilisés pour alimenter des systèmes d’irrigation.

Ces techniques de gestion à la source des eaux pluviales, présentées précédemment, offrent une alternative durable et efficace aux systèmes d’évacuation traditionnels. En favorisant l’infiltration dans les sols et en limitant les ruissellements, elles contribuent à réduire les risques d’inondation, à améliorer la qualité des eaux souterraines et à créer des habitats pour la biodiversité. De plus, ces solutions permettent de réduire la charge sur les réseaux d’assainissement et de limiter les coûts associés à leur entretien.

En associant ces aménagements à des solutions végétalisées, nous pouvons optimiser leurs performances et multiplier leurs bénéfices environnementaux : amélioration de la qualité de l’air, de la biodiversité et des sols, réduction de la pollution diffuse. En outre, ces solutions contribuent à atténuer les impacts du changement climatique en limitant les ruissellements urbains et en réduisant les risques d’inondation pour ce qui concerne les impacts hydriques et en limitant les températures extrêmes dans des épisodes caniculaires.

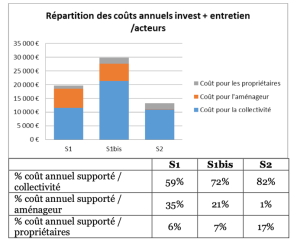

D’un point de vue économique, elles représentent une alternative intéressante aux solutions traditionnelles, car elles permettent de diminuer les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance des réseaux d’assainissement. Une étude comparative de la Graie (Groupe de travail régional des eaux pluviales et aménagements, 2018) a mis en évidence les gains économiques significatifs pouvant être réalisés grâce à la mise en œuvre de telles solutions, notamment en cas de fortes précipitations.

L’étude indique que « Le site d’étude est une zone d’aménagement de 6,5 hectares située en France, dans l’Ain. Cette zone est fortement imperméabilisée : 20% de voiries, 55% de toitures et 25% de parkings et autres surfaces (…) Cette étude s’appuie sur deux scénarios définis dans le cadre des travaux de 2015 sur l’efficacité de la gestion des eaux pluviales à la source. »

Cette étude a eu pour objectif « d’identifier l’ensemble des couts liés à l’investissement et à l’entretien de systèmes de gestion des eaux pluviales des scénarios retenus. »

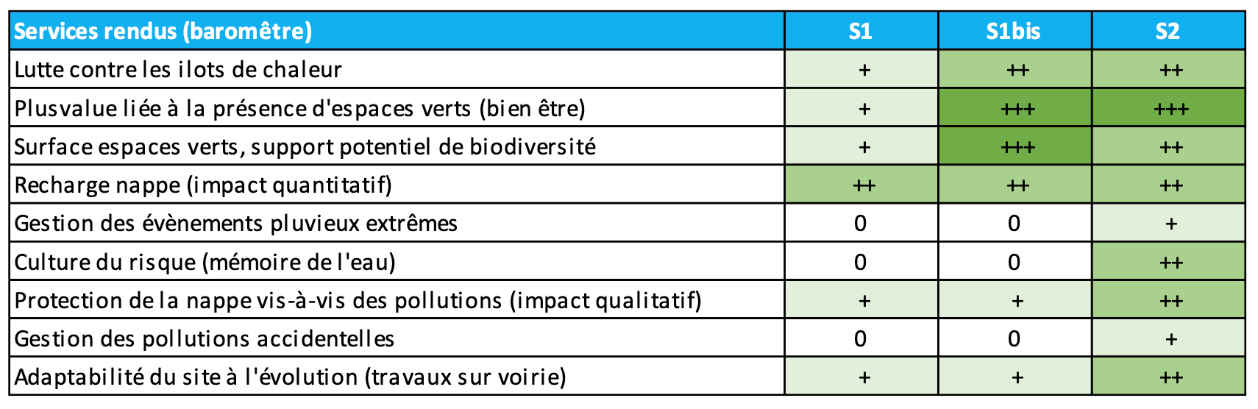

La gestion à la source (S2) est plus avantageuse que la gestion traditionnelle (S1) en termes : |

Scénario 1 : Réseau d’eau pluvial enterré classique aboutissant à un bassin d’infiltration

Scénario 1 bis : Réseau d’eau pluvial enterré classique aboutissant à un bassin d’infiltration avec des aménagements paysagers Scénario 2 : réseau d’eau pluvial entièrement remplacé par des noues d’infiltration

|

| (ci-dessous) un tableau comparatif des services écosystémiques rendus par les scénarios. | |

Cette étude démontre l’intérêt économique pour les collectivités et les aménageurs d’associer la gestion des eaux pluviales à la source à des aménagements paysagers.

La gestion des eaux pluviales nécessite également une approche systémique.

Par ailleurs, Le sixième rapport du GIEC prévoit une intensification des évènements pluvieux extrêmes en France, avec des conséquences directes sur le risque d’inondations urbaines (Ministère de la Transition Écologique, 2023). Les scénarios climatiques prévoient une augmentation significative de la fréquence et de l’intensité des ruissellements urbains, notamment en raison des précipitations décennales. Un réchauffement climatique de +1,5°C entrainerait une multiplication par 1,5 de ces évènements, tandis qu’un scénario à +4°C les rendrait 2,7 plus probables.

Face à ce constat, il est essentiel de s’inspirer de ville ayant mis en place des solutions innovantes et avec des approches systémiques comme les « sponges cities » (concept né en 2014 en Chine). Ce sont des villes conçues pour imiter les écosystèmes naturels, en particulier leur capacité à absorber l’eau de pluie. Elles ont une approche systémique car elles combinent différentes techniques (végétalisation des espaces urbains y compris les immeubles, création de bassin de rétention, utilisation de matériaux perméables et récupération des eaux de pluie pour une utilisation soit domestique soit pour l’irrigation).

Source : https://www.ajlajournal.org/articles/the-sponge-city-planning-design-and-political-design Meishe River corridor, Haikou City, 2016.

A ce jour, il existe quelques villes éponges : Xiamen et Wuhan en Chine, Philadelphie aux États-Unis, Berlin en Allemagne. En transformant l’aménagement urbain et en le rendant moins artificialisé, elles permettent de relever certains défis environnementaux en favorisant la biodiversité, en réduisant la pollution de l’eau, en atténuant les inondations et en améliorant la qualité de vie des habitants.

Malgré tous ces aspects durables et résilients, elles ont dû mal à être mises en place pour des raisons financières et sociales :

- Au niveau financier

Ces transformations nécessitent des investissements très importants pour aménager les espaces verts, créer des systèmes de drainage durable. Ces couts sont dissuasifs pour les collectivités notamment en période de contraintes budgétaires. Leurs bénéfices se manifestent sur le long terme or les financements publics sont orientés vers des projets à court terme notamment au niveau des collectivités territoriales. Elles ont des difficultés à convaincre les investisseurs privés car les retours sont sur le long terme et difficilement quantifiable à l’heure actuelle (source).

- Au niveau social (source) :

Les habitants et les collectivités peuvent être réticents à l’idée de modifier profondément l’aménagement de leur ville. Les projets de végétalisation peuvent être vus comme une perte d’espace et une diminution de la valeur immobilière.

Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire de communiquer davantage sur les bénéfices des villes éponges, de construire ces projets avec les habitants et de développer des outils d’évaluation pour mesurer les impacts de ces villes sur le plan environnemental, économique et social. Cette transformation nécessite une coordination de nombreux acteurs et une planification à long terme.

Conclusion

L’histoire de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain révèle une évolution constante, des pratiques antiques ingénieuses à l’urbanisation moderne, qui a profondément modifié le cycle hydrologique. L’imperméabilisation des sols, bien qu’ayant initialement amélioré l’hygiène, a entraîné une augmentation du ruissellement urbain, avec des conséquences néfastes telles que des inondations, une dégradation de la qualité de l’eau, l’assèchement des nappes et des îlots de chaleur urbains.

Face à ces défis, des solutions durables émergent, telles que la désimperméabilisation des sols, les aménagements paysagers et les villes éponges, qui visent à restaurer le cycle naturel de l’eau en favorisant l’infiltration, le stockage et la réutilisation des eaux pluviales.

Cependant, la transition vers une gestion durable des eaux pluviales nécessite une approche systémique intégrant des aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu’une coordination des acteurs et une planification à long terme.

En conclusion, la gestion durable des eaux pluviales est un enjeu majeur pour les villes du XXIe siècle. En s’appuyant sur les connaissances historiques et les avancées scientifiques, il est possible de construire des villes résilientes et durables, où l’eau est considérée comme une ressource précieuse à préserver et non une menace.

Définitions

- Coefficient de ruissellement1 : est un indicateur de rapport entre le volume d’eau à gérer et le volume d’eau précipité.

- Infiltration2 :processus physique par lequel l’eau pénètre dans les sols et alimente les nappes

- Évapotranspiration3: quantité d’eau qui s’évapore par le sol, les nappes liquides et la transpiration des végétaux

Bibliographie

- Sénat, Le défi de l’adaptation des territoires face aux inondations : simplifier l’action, renforcer la solidarité, 2024 : https://www.senat.fr/rap/r23-775/r23-775.html;

La gestion de l’eau au travers de l’histoire

- Lydie DEVULDER, DESS Ingénierie Documentaire, Les usages de l’eau au cours de l’histoire, 1999 : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/61899-les-usages-de-l-eau-au-cours-de-l-histoire.pdf;

- Maison Pays, Département Rhône-Alpes, https://gallo-romains.maison-pays.com/les_romains-pdf/Atrium.pdf;

- Anne-Laure FONTENEL, Ministère de l’Éducation National, Odysseum, Les romains et l’eau : une longue histoire, 2023 : https://odysseum.eduscol.education.fr/les-romains-et-leau-une-longue-histoire

- Michel AUGIAS, Histoire de l’eau à Hyères : http://www.histoire-eau-hyeres.fr/300-histo_ass-ma.html

- Le Centre d’information sur l’eau, 2018-2024 : https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/les-enfants-et-si-on-en-apprenait-plus-sur-leau-du-robinet/leau-potable-pour-tous-une-conquete-recente/

La désimperméabilisation

- CEREMA, 2023: https://www.cerema.fr/fr/actualites/desimpermeabilisation-renaturation-sols-serie-fiches-du

- FNE AURA, A l’eau les idées reçues 2021: https://www.mavillepermeable.fr/uploads/resource/2021_fne-aura_a-l-eau-les-idees-recues.pdf;

- GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL EAUX PLUVIALES ET AMENAGEMENT, Comparaison des couts de différents scénarios de gestion des eaux pluviales, Etude de cas, 2018 http://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/Eaux_pluviales_gestion_source_cout_sept18.pdf

- Ministère de la transition écologique, Chiffres clés des risques naturels, 2023 : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-risques-naturels-2023/8-sinistralite-liee-aux-catastrophes-naturelles#:~:text=Sur%20les%2049%2C9%20Md,de%20604%20M€2022;

- Ministère de la transition écologique, Dossier thématique, Impact Inondation : à quoi s’attendre et comment s’adapter ? 2023 : https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/dossiers-thematiques/impacts/inondation

- William POPHILLAT, OPUR (Observatoire des polluants urbains), Thèse« Conséquences d’une systématisation des pratiques d’infiltration à la source des pluies courantes a l’échelle de petits bassins versants urbains et péri-urbains – apports de la modélisation intégrée » : https://www.leesu.fr/opur/IMG/pdf/fiche-synthese-r4.1-pophillat.pdf;

Les villes éponges

- Lucie MORAND, LA FABRIQUE DE LA CITE, Retour sur le programme des villes éponges chinoises, 2024 : https://www.lafabriquedelacite.com/publications/retour-sur-le-programme-des-villes-eponges-chinoises/;

- AFRICAN JOURNAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, Article The Sponge City : Planning, Design and Political Design : https://www.ajlajournal.org/articles/the-sponge-city-planning-design-and-political-design

- Mathieu DESPREZ, Bouygues Construction, Blog, 2023, Panorama Villes Durables : Le concept des “villes éponges” en Chine :https://www.bouygues-construction.com/blog/fr/ville-eponge-chine/;

- Ministère de la transition écologique, S’inspirer, Projet thèque Chine : transformer la ville de Mianyang en ville éponge : https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/s-inspirer/projetotheque/chine-transformer-la-ville-mianyang-en-ville-eponge#:~:text=Ce%20financement%20de%2035M%20EUR,de%20la%20ressource%20en%20eau

- Salomé HENON COHIN, LE FIGARO, Contre la sécheresse, Berlin se transforme en ville éponge, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/contre-la-secheresse-berlin-se-transforme-en-ville-eponge-20240817#:~:text=Coût%20du%20projet%20%3A%2020%20millions%20d’euros.&text=Le%20Gendarmenmarkt%20n’est%20qu,ville%20de%20Berlin%20pour%20préserver…

- ARODES, open Archive, Ville éponge, une plateforme Suisse pour la promotion d’une gestion de l’eau adaptée au changement climatique en milieu urbain : https://arodes.hes-so.ch/record/13054?ln=en&v=pdf