Article de Isabelle Pollet (MS EEDD parcours RSEDD 2024-25)

Introduction

Qui ne se souvient pas du bocal à poisson rouge au fond de sa classe ou des séances d’observation des plantations de lentilles ? Quand on évoque l’éducation à la nature, celle-ci recouvre tout un éventail de pratiques, de ces séances de plantation ou d’élevage entre quatre murs, au fameux voyage de classe de fin d’année scolaire dans des lieux de nature plus ou moins sauvages, en passant par le séjour en classe “découvertes”. De nouvelles pratiques tendent cependant à s’installer dans les écoles françaises depuis une quinzaine d’années : les séances de classe dehors. Que sont-elles ? Quel en est l’intérêt et l’impact ? État des lieux.

Qu’est-ce que faire “classe dehors” ?

Crystèle Ferjou, conseillère pédagogique pionnière dans la mise en pratique de cette méthode, définit dans le livre dédié en 2020, la « classe dehors » comme une « pratique d’enseignement régulière dans un espace naturel et culturel, proche de la classe et de manière interdisciplinaire pour travailler l’ensemble des domaines de l’école. »¹. Frédérick Heissat, ancien ingénieur reconverti dans l’enseignement, organise par exemple chaque semaine pour ses élèves de CM1-CM2 une demi-journée de sortie dans son village pour aller observer dans la nature les notions de mouvement ou d’énergie, faire de l’histoire en cherchant les legs de l’âge industriel sur place, des mathématiques en travaillant sur les formes géométriques rencontrées²…

A quand remonte ces pratiques ?

En France, l’idée de sortir les enfants hors des murs remonte à 1922, lorsque Célestin Freinet propose la classe-promenade pour acquérir des connaissances en extérieur.³ A la même époque aux États-Unis, H.L. Russel, doyen de l’agriculture à l’Université du Wisconsin, s’inspire en 1927 d’un projet de reforestation australien pour initier une collaboration entre professeurs et enfants sur une parcelle de terre. Mais ce premier modèle d’école ne prend pas.⁴

Dans les années 50, les vandrebørnehaver danoises (littéralement « jardins d’enfants de forêt ») redéfinissent la pédagogie du dehors, en élargissant son champ d’application⁵ : l’ensemble des disciplines sont enseignées en extérieur. En 1952, la pédagogue Ella Flatau ouvre ainsi la première “école de la forêt” à Søllerød, près de Copenhague, motivée par des raisons économiques et pédagogiques. Le baby-boom et l’augmentation du travail des femmes saturent les infrastructures pour enfants, et l’école de la forêt permet d’accroître la capacité d’accueil. Les résultats positifs des élèves incitent le gouvernement danois à encourager la multiplication de ces écoles.

En France, c’est en 1959 que le Dr Max Fourestier emmène sa classe de Vanves (en banlieue parisienne) en “ classe de forêt”. L’idée se diffusera dans toute la France sous le nom de “classes vertes”, que nous connaissons toujours aujourd’hui.

Il faut pourtant attendre 2018 pour voir apparaître une première “école de la forêt” ⁶ en France. Celle-ci accueille des enfants de 3 à 6 ans qui apprennent à travers des activités en pleine nature. Elle s’appuie sur les méthodes d’apprentissage inspirées par Maria Montessori (auto-apprentissage de l’enfant par l’expérimentation et l’exploration, à son rythme) et Rudolf Steiner (approche holistique du développement de l’enfant avec une forte connexion à la nature et aux saisons).

Dans les années 1990, la Grande Bretagne multiplie à son tour les “forest schools” expérimentales, en partie pour lutter contre les problèmes d’obésité liés à la sédentarisation. Le pays compte aujourd’hui plusieurs centaines de “forest schools” publiques dans le primaire.⁷ Depuis 2010, l’Écosse intègre l’apprentissage à l’extérieur au programme officiel, pour les enfants de 3 à 18 ans, et au Royaume-Uni, les enseignants sont encouragés à sortir avec leur classe, et formés pour faire évoluer leur posture et tirer profit de ces nouveaux espaces.

Combien d’écoles pratiquent la classe dehors et ses variantes ?

Depuis les années 2000, le modèle danois et le livre de Richard Louv, intitulé Last Child in the Woods⁸ paru en 2005 ont popularisé le phénomène en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada⁹ , en Corée du Sud… On compte ainsi 240 forest schools aux États-Unis et environ 3000 écoles dans la nature en Europe dont 2000 en Allemagne et 700 au Danemark où les enfants passent la majorité du temps dehors. Ce nombre est en constante augmentation en Europe (il y en avait 10% en 2003, plus de 20% en 2015).

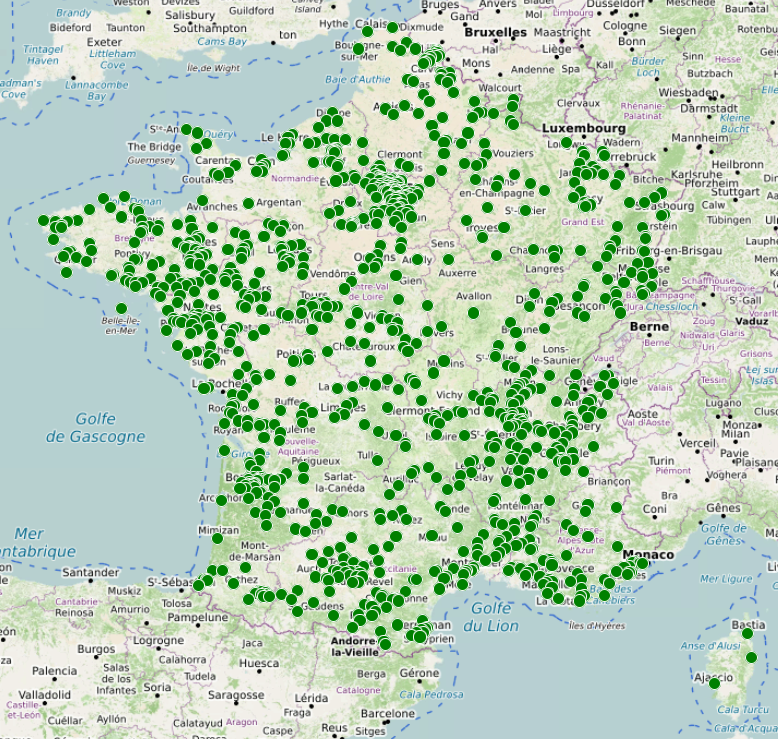

En France, plus de 2000 écoles (sur un total de 47 792)¹⁰ participent à des initiatives de classe dehors¹¹ (4 fois plus qu’en 2020) et l’on compte une trentaine de forest schools¹² réparties sur l’ensemble du territoire, ainsi que le montre la carte établie à l’occasion de la Semaine francophone de la classe dehors 2024 ci-après :

Pourquoi faire classe dehors ?

Les élèves partent de moins en moins avec leur classe

Même si le COVID et les publications à plusieurs reprises de tribunes et pétitions sur le sujet de la classe du dehors et du besoin de nature ont accéléré l’apparition de cette “révolution verte”¹³, l’essor de la pédagogie des classes dehors n’en est en France qu’à ses débuts.

Pour le moment, elle ne compense pas la baisse considérable du nombre de classes découvertes et autres sorties scolaires (sorties avec nuitées, classes linguistiques, patrimoniales, culturelles et sportives) observée depuis 2004. En effet, « les élèves partent moins, et ils partent moins longtemps », s’alarmait déjà en 2004 la députée Béatrice Pavy dans un rapport rendu à l’Assemblée Nationale¹⁴. Une baisse qui n’en finit pas de s’alourdir : elle était de 16,33% entre 2007 et 2014 pour l’ensemble des départs et atteignait 40% en 2023 dans certaines académies d’après un second rapport de l’Assemblée nationale datant de 2023. Celui-ci donne deux explications à cette diminution : la peur du risque et le coût.¹⁵

Les enfants sont devenus des enfants d’intérieur

Au fil des générations, les enfants sortent de moins en moins et consacrent de moins de temps à jouer dans la nature. Quatre enfants sur dix (de 3 à 10 ans) ne jouent jamais dehors pendant la semaine constate en 2015 un rapport publié par l’Institut de veille sanitaire (INVS). Les petits Franciliens sortent encore moins.¹⁶

Parmi les explications, se trouve d’abord leur lieu et mode de vie : 80% de la population français vit en milieu urbain en 2024.¹⁷ On note aussi une distanciation grandissante entre nos lieux de vie et les espaces naturels. En France, elle est de 16 km en 2020, contre 9,7 km en moyenne dans le monde (+7% depuis 2000).¹⁸

Si l’on zoome sur les enfants, on constate aussi que leur temps de présence dans les espaces publics sans l’accompagnement d’un adulte et de jeu à l’extérieur ont largement diminué au profit d’une présence dans des endroits privés et clos, et d’activités encadrées et sédentaires.

Cette transformation s’est réalisée en l’espace d’une génération, explique le journaliste américain Richard Louv¹⁹. Il cite deux études. Selon l’une, issue du Manhattan College, à New York, si 71 % des mères jouaient dehors chaque jour quand elles étaient enfants, seuls 26 % de leurs propres enfants en font autant, soit quasiment trois fois moins. Selon la seconde étude, de l’université du Maryland, le temps libre dont jouissent les enfants chaque semaine a diminué de neuf heures en vingt-cinq ans.

Soucieux d’assurer la réussite de leurs enfants, les parents tendent aussi à surcharger leurs emplois du temps, réduisant d’autant le temps potentiellement dédié à des activités en extérieur ou dans la nature. Les 6 à 12 ans consacrent en moyenne 6 heures par semaine à des activités extrascolaires, en plus de leurs devoirs et du temps passé à l’école.²⁰

Et le sentiment d’insécurité, nourri par l’actualité et sa couverture médiatique, n’améliore pas la situation. La pandémie de Covid 19 et les diverses mesures barrières (confinement, restriction de la mobilité, fermeture des classes…) ont également contribué à renforcer le phénomène, notamment en accélérant l’informatisation de la formation des enfants et, au global, leur repli sur le virtuel, transformant durablement leurs habitudes. 8 enfants sur 10 passent plus de 2 heures par jour devant un écran²¹ désormais. L’ensemble de ces phénomènes concourent à faire de nos enfants des “enfants d’intérieur” avec deux types de conséquences négatives.

Des risques pour les élèves

Les enfants manquent d’activité physique : seulement 33% des filles et 51% des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations d’activité physique. Cette sédentarité entraine des risques accrus de surpoids et d’obésité²² et même si la sédentarité n’est pas le seul facteur explicatif, la prévalence de l’obésité infantile en France a doublé depuis 1997, passant de 8,5 % à 17 % en 2025. En 2030, les chiffres de la prévalence de l’obésité chez l’enfant devraient atteindre 25 à 29 % en France d’après l’OMS.²³

Pourtant, il y a 20 ans déjà, une recherche norvégienne précisait : « Les enfants bénéficiant d’un paysage naturel (forêt) dans lequel ils pouvaient jouer, connaissaient une augmentation significative de la motricité, de l’équilibre et de la coordination par rapport aux enfants qui jouaient uniquement dans des aires de jeux extérieures traditionnelles ».²⁴

Les enfants seraient également aujourd’hui plus touchés par le stress et la dépression. 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de santé mentale, incluant des troubles émotionnels, oppositionnels ou de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), et 5,6% des enfants de cette tranche d’âge présentent un trouble émotionnel.²⁵ En effet, supprimer les sorties des enfants dans la nature les « déconnecte aussi de tout contact avec le sensible, leur odorat, leur toucher… « Il ne reste que le visuel », regrette Julie Delalande, anthropologue de l’enfance, alors même que « développer ses cinq sens est nécessaire pour l’équilibre de tout individu. L’impact est évident sur l’équilibre mental et psychique ».²⁶ Enfin, on constate que la myopie est plus fréquente dans les populations de jeunes adultes également, notamment par manque d’exposition à la lumière naturelle.²⁷

Dès 2005, Richard Louv a développé le concept de “nature-deficit disorder” ou syndrôme du manque de nature pour embrasser l’ensemble de ces symptômes à la fois physiques et psychiques. Il souhaitait encourager la prise de conscience et faire évoluer les choses. Pour cela, il cherche à ce que ce syndrome soit rendu public, intégré en tant que maladie dans les registres et reconnu par les professionnels de la santé.²⁸ Plus récemment, Béatrice Millêtre, docteure en psychologie, sursoit « Aujourd’hui, les enfants vont mal, des études le montrent. Et la situation empire ». Elle parle même du burn-out des enfants.²⁹

Des risques pour la société

Au-delà de ces impacts individuels, la déconnexion de la nature entraîne des risques plus globaux. A commencer par une méconnaissance généralisée de la nature qui induit la peur. « Quoi ? Pieds nus dans l’herbe ? Ça va pas la tête ! C’est dégoûtant. Il y a des bêtes… » : c’est cette réaction d’une fillette de 11 ans à qui elle proposait de marcher nu pieds dans l’herbe qui a fini de convaincre Caroline Guy, précédemment éducatrice nature, de fonder une école de la forêt dans le sud de la France en 2018. C’était visiblement la première fois que l’enfant était “confrontée” à la situation !

Catherine Lenne, enseignante-chercheuse en botanique, alerte contre le phénomène plus global de cécité botanique : « On observe déjà un manque d’intérêt pour les plantes par rapport aux animaux. Un enfant préfèrera toujours élever un lapin que faire pousser un champ de pâquerette ».³⁰ Mais demain, s’interroge-t-elle, privé de nature, ne risque-t-il pas de souhaiter se consacrer à un élevage virtuel plutôt que d’adopter un animal de compagnie ? Plus largement, l’extinction de l’expérience de la nature³¹ telle que définit par l’écologue Robert Michael Pyle présente un risque pour la société d’engendrer une absence d’engagement écologique. En effet, on défend moins bien ce que l’on ne connaît pas.

Impacts de la pédagogie classe dehors

De 2016 à 2024, une démarche de recherche-action participative pilotée par le FRENE (Fédération Régionale des Éducateurs à l’Environnement), un réseau associatif qui regroupe des acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) en région a permis d’étudier les initiatives de classe dehors. Intitulée “Grandir avec la nature” ³², elle a été menée par 127 éducateurs, chercheurs et professeurs des écoles, dans 65 classes sur 7 territoires en France et en Belgique. Son objectif était d’évaluer l’impact de l’intégration en milieu scolaire des relations des enfants à la nature dans leurs dimensions cognitives, sensibles, corporelles et expérientielles. Elle dresse deux constats :

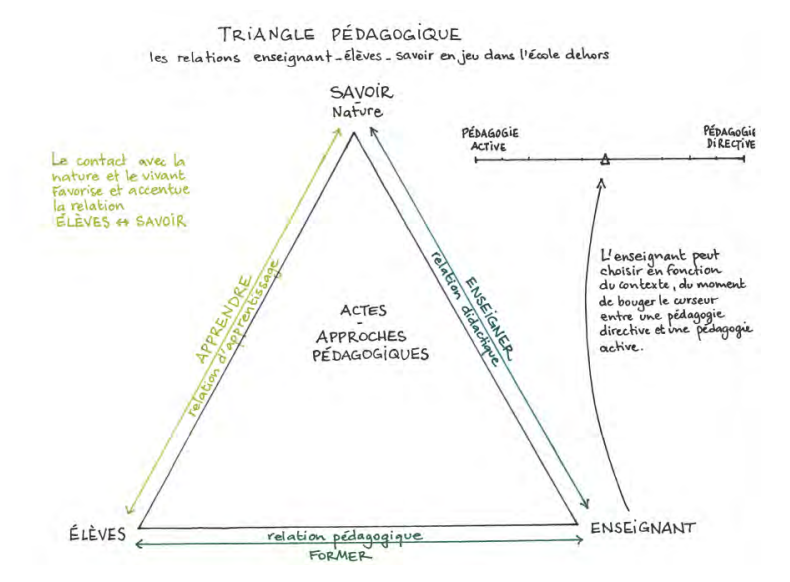

- Le contact avec la nature et le vivant favorise et accentue la relation de l’élève au savoir. “La nature devient une partie prenante de la relation élève-savoir : les éléments naturels et les êtres vivants offrent des “prises” réelles et cognitives à partir desquelles les élèves peuvent vivre des expériences, s’interroger et interagir”, constate l’étude.³³

- Les séances d’enseignement dehors transforment progressivement la posture des enseignants d’apprenants à médiateurs entre la nature et les élèves. Ils deviennent accompagnateurs des processus d’apprentissage des élèves. Ceux-ci sont alors mis en posture d’acteur de leurs apprentissages. Tous ces facteurs contribuent au développement du potentiel de l’élève, et au-delà, de l’enfant, dans toutes ses dimensions.

Cette évolution des postures de l’apprenant comme des enfants peut être ainsi symbolisée :

Regardons plus précisément les effets sur les enfants

La synthèse nationale des 65 expériences menées dans le cadre de la recherche action « Grandir avec la nature » souligne de nombreux effets induits par cette approche de « classe dehors ».

En effet, l’analyse des expériences met en évidence une amélioration de la relation aux autres (14/17 réponses), du lien avec la nature (11/17), de la confiance en soi (10/17) et de la motricité (8/17 répondants).

En résumé, la « classe dehors » alimente les 3 dimensions clés de la formation d’un enfant :

- le rapport au monde : lien à l’école, observation, attention, créativité.

- le rapport aux autres : coopération, langage de communication

- le rapport à soi : bien-être, motricité, confiance

Elle permet ainsi de développer 7 des 9 compétences du XXIème siècles identifiées par l’UNESCO.³⁵

En outre, le Rapport de recherche national sur la classe dehors constate³⁶ que ces résultats convergent avec les études internationales de l’“outdoor learning”, traduction du concept de classe dehors, en matière de :

- participation au développement de la communication, de la collaboration, et de la créativité³⁷ ;

- bénéfice pour l’activité motrice et la concentration³⁸ ;

- coordination motrice et d’équilibre, d’attachement à la nature et de bien-être.³⁹

Conclusion

Il semble donc essentiel de continuer à promouvoir et à intégrer cette pratique pédagogique mise en œuvre à la fois dans, par et avec la nature dans nos systèmes éducatifs. Il s’agit finalement d’offrir aux enfants une expérience de citoyenneté et d’engagement⁴⁰ mais aussi d’une belle manière de répondre aux attentes de l’article 29 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant⁴¹, qui définit ainsi les objectifs de l’éducation :

“Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit notamment viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités, de préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité des sexes et d’amitié entre tous les peuples, groupes ethniques, nationaux et religieux et d’inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.”

Sources

- Ferjou, C., & Fauchier-Delavigne, M. (2020). Emmenez les enfants dehors ! “comment la nature est essentielle au développement de l’enfant”. Robert Laffont.

- Graveleau, S. (2020). Face à la crise due au coronavirus, la pratique de la « classe dehors » se popularise. Le Monde, 8 septembre 2020.

- ICEM31. Classe promenade, classe dehors… [en ligne] (page consultée le 30/3/2025). https://www.icem31.fr/2024/09/classe-promenade-classe-dehors/

- Durbaku, J. (2021). Les Etats-Unis, aux origines des forest schools [en ligne] (page consultée le 29/3/2025). https://lesdecliques.com/blog/etats-unis-origines-forest-schools/

- Fauchier-Delavigne, M. (2021). Au Danemark, les forêts sont des salles de classe. Le Monde, 10 mai 2021.

- Wallaert, B. (2021). Libre et heureux en pleine nature [en ligne] (page consultée le 6 juillet 2021). https://www.verslehaut.org/chronique-de-verslehaut/la-chronique-verslehaut-libres-et-heureux-en-pleine-nature/

- Carpio, M.-A. (2022). Forest schools : quand l’école prend le chemin des bois [en ligne] (page consultée le 2 juin 2022). https://www.nationalgeographic.fr/environnement/forest-schools-quand-lecole-prend-le-chemin-des-bois

- Louv, R. (2005). Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder. Algonquin Books.

- Budel, S. M. (2019). L’école en forêt ou l’éducation par la nature [en ligne] (page consultée le 21 octobre 2019). https://cursus.edu/fr/13269/lecole-en-foret-ou-leducation-par-la-nature

- Ministère de l’Éducation nationale. L’éducation nationale en chiffres, édition 2024 [en ligne] (page consultée le 30/3/2025). https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-edition-2024-414935

- Classe-dehors.org. Les 4 saisons de la classe dehors [en ligne]. https://frene.org/wp-content/uploads/2021/07/Syndrome-manque-nature-FRENE.pdf

- Ndagijimana, L. (2020). Forest schools : les écoles alternatives vertes [en ligne] (page consultée le 9 juin 2020). https://lesdecliques.com/blog/ecoles-alternatives-vertes/

- Chereau, M., & Fauchier-Delavigne, M. (2019). L’enfant dans la nature, pour une révolution verte de l’éducation. Fayard.

- Pavy, B. (2004). Classes de découverte, sorties pédagogiques et voyages scolaires : au service des enfants, un projet des enseignants et des territoires. Rapport de l’Assemblée nationale.

- Bonnivard E. (2023), Rapport d’information sur la baisse du nombre de sorties scolaires en France. Rapport de l’Assemblée nationale

- Fauchier-Delavigne, M. (2018). On a coupé les enfants de la nature. Le Monde, 17 mai 2018.

- INSEE. Statistiques [en ligne]. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806684

- Cazalis, V., Loreau, M., Barragan-Jason, G. (2022). A global synthesis of trends in human experience of nature. Frontiers in Ecology and the Environment.

- Louv, R. (2005). Last Child in the Wood. Saving our Children from Nature-Deficit Disorder. Atlantic Books.

- INSEE. Statistiques [en ligne]. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287217

- Santé publique France. Activité physique et sédentarité dans la population en France, 2024 [en ligne] (page consultée le 30/3/2025). https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/enquetes-etudes/activite-physique-et-sedentarite-dans-la-population-en-france.-synthese-des-donnees-disponibles-en-2024

- Santé publique France. Activité physique et sédentarité dans la population en France, 2024.

- France asso santé. Obésité des enfants : l’urgence d’agir [en ligne] (page consultée le 23/3/2025). https://www.france-assos-sante.org/2023/09/27/obesite-des-enfants-lurgence-dagir/

- Fjørtoft, I. (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Early Childhood Education Journal, January 2001.

- Premiers résultats de l’étude Enabee (2023). Étude Nationale sur le Bien-Être des Enfants [en ligne]. https://enabee.fr/wp-content/uploads/2024/01/2023_LPS_enabee_corr.pdf

- Fauchier-Delavigne, M. (2018). On a coupé les enfants de la nature. Le Monde, 17 mai 2018.

- Tedja, M. S., Wojciechowski, R., Hysi, P. G., Eriksson, N. A., Furlotte, V. J. M., Verhoeven, A. I., Iglesias, A. I. (2018). Genome-wide association meta-analysis highlights light-induced signaling as a driver for refractive error. Nature Genetics, 2018.

- FRENE. Syndrome du manque de nature [en ligne]. https://frene.org/wp-content/uploads/2021/07/Syndrome-manque-nature-FRENE.pdf

- Millêtre, B. (2016). Le Burn-Out des enfants : Comment éviter qu’ils ne craquent. Payot

- Lenne, C. (2021). Forum « Activons les sciences en classe ».

- Pyle, R. M. (1993). The Thunder Tree: Lessons from an Urban Wildland. Corvallis, Oregon State University Press.

- Rapport de recherche national sur la classe dehors (2023). Regards sur un processus, des pratiques pédagogiques, des espaces de nature et leurs effets.

- Rapport de recherche national sur la classe dehors (2023). Regards sur un processus, des pratiques pédagogiques, des espaces de nature et leurs effets, p. 91.

- Houssaye, J. (2014). Le triangle pédagogique : Les différentes facettes de la pédagogie. ESF éditeur.

- Scott, C. L. (2015). Les Apprentissages de demain 2 : quel type d’apprentissage pour le XXIe siècle ? UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996_fre

- Rapport de recherche national sur la classe dehors (2023). Regards sur un processus, des pratiques pédagogiques, des espaces de nature et leurs effets, p. 96.

- Mirrahimi, S., Tawil, N. M., Abdullah, N. A. G., Surat, M., Usman, I. M. S. (2011). Developing Conducive Sustainable Outdoor Learning: The Impact of Natural Environment on Learning, Social and Emotional Intelligence. Procedia Engineering, 20, 389‑396.

- Kuo, M., Barnes, M., Jordan, C. (2019). Do Experiences With Nature Promote Learning? Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00305

- Sella, E., Bolognesi, M., Bergamini, E., Mason, L., Pazzaglia, F. (2023). Psychological Benefits of Attending Forest School for Preschool Children: A Systematic Review.

- OCCE. Dispositif école dehors : apprendre et enseigner dehors [en ligne]. https://www2.occe.coop/dispositif-ecole-dehors-apprendre-et-enseigner-dehors

- UNICEF. Convention des droits de l’enfant [en ligne]. https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/