article de Clotilde Chambon (RSEDD 2019)

Je ne suis pas d’un naturel optimiste. J’avoue. J’ai plutôt tendance à voir le verre à moitié vide. Quand j’ai pris conscience, au cours des dix dernières années, de la dégradation de notre environnement, et de la responsabilité de l’espèce humaine dans cette situation, j’ai gardé mon angoisse pour moi, de peur qu’on m’oppose mon manque d’optimisme habituel. J’ai éprouvé de la colère vis-à-vis de ceux qui semblent ne pas se sentir concernés, et continuent obstinément de faire comme si de rien n’était. J’ai eu du ressentiment pour eux puisqu’ils m’imposent leur choix et ses conséquences. Je me suis aussi sentie coupable de faire le métier que je fais, et d’ajouter ma carte à ce grand château branlant.

Et puis un jour, au détour du web, je découvre qu’Urgence Écologie et l’association NOISE ESCP organise une conférence. Le thème : « Émotions et urgence écologique : dépasser déni et anxiété pour agir » [1]. Les intervenants : Christophe André et Delphine Batho (que l’on ne présente plus), Sébastien Bohler (rédacteur en chef de la revue Cerveau & Psycho et auteur de « Le bug humain »), et Charline Schmerber (psychothérapeute, auteure de www.solastalgie.fr). Il est vrai que l’éco-anxiété est un phénomène dont la description et l’étude sont très récentes dans le monde (moins d’une vingtaine d’années) et quasi-inexistantes en France. Le constat part de l’observation par Charline Schmerber que l’anxiété face au désastre écologique est devenue pour certains de ses patients, après l’épisode caniculaire de juin 2018, une raison principale pour consulter, alors que ça n’était auparavant qu’un élément de contexte de la consultation. Selon l’étude qu’elle a alors réalisée en septembre 2018, cette anxiété induit différentes réactions selon les personnes et le temps : pour 10% des sondés, oscillations entre espoir et sentiment d’impuissance, pour 30 % des sondés, un sentiment de paralysie (insomnies, perte de concentration…), et pour 60 % des sondés, une mise en mouvement par des actions individuelles et collectives. Les émotions sont des réactions automatiques adaptatives qui nous sont utiles, rappelle Christophe André. La tristesse joue un rôle d’inhibition de l’action qui permet de déclencher la réflexion. L’anxiété nous prévient de la possibilité d’un danger, la peur signale la présence d’un danger avéré. A l’instar des canaris dans les mines, utilisés pour détecter la présence de grisou, certains d’entre nous sont plus sensibles aux stimuli environnementaux, ils réagissent en premier et peuvent servir de signal d’alarme pour les autres. Pour gérer nos émotions, des mécanismes inconscients de défense peuvent se mettre en place: le déni (« ce n’est pas si grave ! »), le refoulement (« quel problème ? »), la projection (« c’est vous qui avez un problème ! »), le contre-investissement (« arrêtez de me tanner avec votre problème, laissez-moi faire ce qu’il me plaît ! »). L’émotion devient utile grâce aux mécanismes conscients de régulation : identification de l’émotion, modulation, exploration (quelle est sa source ? Que fait-elle naître en moi?), puis décision et choix de l’action. L’engagement individuel dans l’action permet alors la congruence personnelle, qui développe notre capacité d’influence sur autrui. L’engagement collectif permet enfin la motivation dans la durée. Mais si l’intensité de l’émotion est trop forte, sa modulation peut devenir presque impossible, la capacité d’action est brouillée. Aux Etats-Unis, l’American Psychological Association officialise la définition de l’éco-anxiété comme « peur chronique d’un environnement condamné », même si elle ne l’a pas inscrite dans son Manuel Diagnostique et

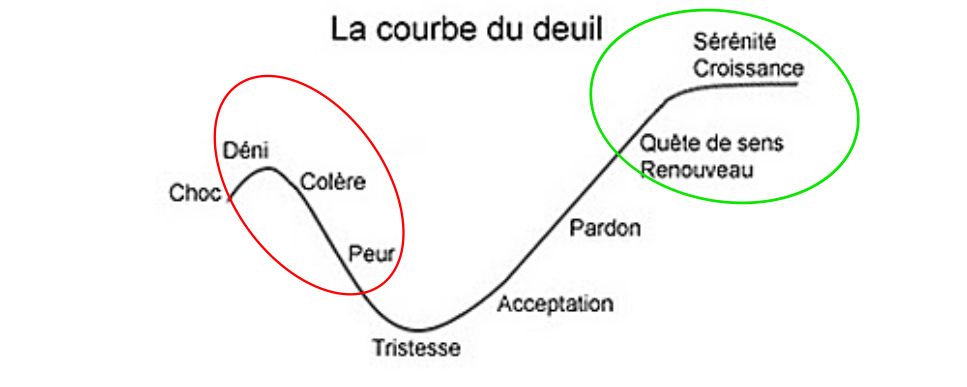

Statistique des troubles mentaux (DSM-5). Ne serait-ce pas étrange de qualifier ainsi de trouble mental une émotion salutaire, quand bien même est-elle tellement intense qu’elle en devient invalidante ? Si nos émotions sont le précurseur de nos mises en action, une fois dépassés nos mécanismes de défense inconscients, la question se pose alors de nos fonctionnements délétères, et de notre inertie à en changer. Il y aurait une explication neuro-scientifique à notre obstination à scier la planète sur laquelle nous sommes assis. En effet, il semblerait que notre cerveau ne se soit pas encore complètement adapté à notre mode de vie d’abondance, selon Sébastien Bohler [2]. Notre cerveau comporte une structure nerveuse subcorticale, le striatum, impliquée notamment dans la gestion de la douleur, mais également dans la motivation à manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, collecter des informations… Le striatum nous incite à rechercher tout cela le plus possible, avec le moins d’effort possible. La satisfaction de ces besoins libère en retour de la dopamine dans notre cerveau. Il y a quelques milliers d’années, ce fonctionnement a donc été très utile à la survie de l’espèce humaine, mais s’avère obsolète dans nos conditions de vie actuelles en nous entraînant dans un mode de sur-consommation. Malgré cette programmation génétique désormais inadaptée, la neuroscience et la psychiatrie se rejoignent sur notre capacité à réorienter nos sources de gratification. Les comportements d’aide, de partage et de bienveillance envoient aussi de la dopamine à notre cerveau. Il semblerait d’ailleurs que l’on puisse entraîner notre cerveau à cela. Alors, croissance mentale au lieu de croissance du PIB, qui dit mieux ? En ce qui me concerne, assister à cette conférence dans un amphithéâtre de l’ESCP Europe, plein à craquer de gens de tous âges, vibrant de toutes ces énergies, a envoyé une bonne dose de dopamine à mon cerveau. Selon Panu Pihkala [3],[4], professeur à la Faculté de théologie de l’université d’Helsinki, espoir et optimisme doivent être distingués. En effet, l’optimisme est relié une certaine probabilité de succès. L’excès d’optimisme n’est pas crédible car il repose sur une sur-estimation du potentiel de réussite. L’espoir, quant à lui, est déconnecté de la notion de résultat et permet d’avancer quoi qu’il en soit, de manière réaliste. Alors je ne suis pas optimiste mais pleine d’espoir, même s’il est probable que nous ayons raté notre rendez-vous avec la limitation du réchauffement climatique à +1,5°C. Et j’aime à croire que l’on peut encore changer une partie de la donne. Car, selon une étude réalisée par Erica Chenoweth [5], professeure en Politiques publiques à la Harward Kennedy School, il suffirait d’engager seulement 3,5 % de la population pour faire changer la société. Donc, si l’on reprend le modèle d’Elisabeth Kübler-Ross [6], à ceux qui sont entourés en vert (sci-dessous) d’aider ceux entourés en rouge à les rejoindre!

–

Références

[1] Urgence écologie et NOISE ESCP. ANDRE Christophe, BATHO Delphine, BOHLER Sébastien, SCHMERBER Charline. « Émotions et urgence écologique : dépasser déni et anxiété pour agir », ESCP Europe République, 05/11/2019, https://www.youtube.com/watch?v=Q6u99QvECIY

[2] BOHLER Sébastien. « Le bug humain », Ed. Robert Laffont, 7/02/2019, 270 pages, ISBN 2221240103

[3] Les mouvements zéro. Saison 2 épisode 09, « Eco-anxiété bonjour », 30/11/2018, https://lesmouvementszero.com/2018/11/30/eco-anxiete-bonjour/ https://soundcloud.com/les-mouvements-zero/panu-pihkala-eco-anxiete

[4] PIHKALA Panu. « Eco-anxiety, tragedy and hope : psychological and spiritual dimensions of climate change », in Zygon n°53 : p 545-569, 2018, ISSN 1467-9744 .

[5] CHENOWETH Erica. TedxBoulder, « The success of civil non-violent resistance », Université de Boulder Colorado, 04/11/2013, https://www.youtube.com/watch?v=YJSehRlU34w

[6] KÜBLER-ROSS Elisabeth. « Les derniers instants de la vie », Ed. Labor and Fides, 21/04/2011, 279 pages, ISBN 978-2830914191