A l’heure du « manger local », du « zéro déchets », de « l’économie circulaire » et de la « sobriété heureuse », l’expérience de la famille Dumont* à Brettencourt dans les années 1940 a rétrospectivement le goût d’un « retour vers le futur ». Nous avons rencontré Élisabeth (Les noms et prénoms ont été changés à la demande de la famille) , 83 ans, dixième de la fratrie de treize enfants, qui nous a raconté la vie du foyer dans ce hameau de la campagne picarde pendant la seconde guerre mondiale.

La famille, qui vivait alors à Amiens, a choisi en 1940 de s’installer à la campagne pour subvenir plus facilement à ses besoins pendant le conflit.

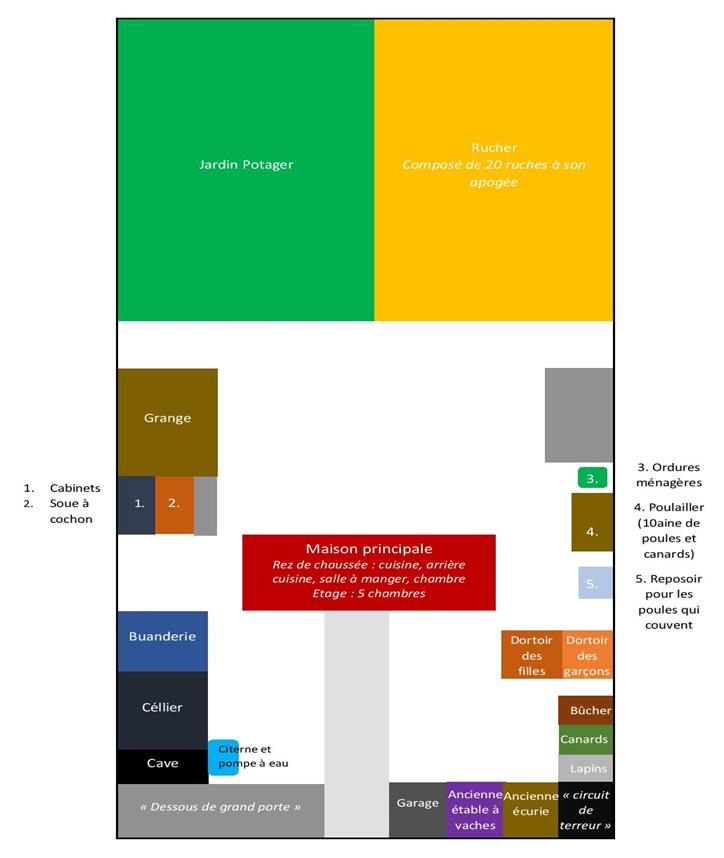

La grande maison qui était louée d’habitude pour les vacances est ainsi devenue le logis principal. Seul Gérard, le père, travaillait à Amiens dans la vente de vêtements et certains fils allaient y étudier de temps en temps. Le plan de la maison, présenté ci-dessous, illustre les différents aspects de la vie quotidienne qu’Élisabeth nous a racontés du point de vue de la petite fille qu’elle était à l’époque. Ce mode de vie peut-il être vu comme un modèle à suivre pour répondre aux enjeux environnementaux actuels ?

« Manger bio et local »

Élisabeth se rappelle que « les tickets de ravitaillement ne suffisaient pas à nourrir la famille ». C’est pourquoi un grand potager était cultivé pour les légumes et des cueillettes étaient organisées régulièrement pour les fruits et les champignons. On se régalait des trompettes de la mort et girolles trouvées dans les sous-bois, des pommes, poires et cerises cueillies dans un verger voisin, et des fraises des bois, noix et châtaignes trouvées en forêt à l’automne. La famille produisait également son propre miel grâce à une rangée de ruches à côté du potager.

Le foyer élevait des lapins, des canards, un cochon et des poules qui fournissaient des œufs. Cependant, il n’y avait pas assez d’œufs pour la consommation de toute la famille et les sœurs d’Élisabeth étaient chargées de faire le tour des fermes pour acheter des œufs supplémentaires. Après la récolte des blés, les épis restants étaient ramassés et broyés pour faire de la farine, mais la farine était aussi la plupart du temps achetée à l’extérieur.

Dans ces conditions, la viande n’était pas servie à tous les repas. « On mangeait de la viande une fois par semaine, le dimanche » décrit Élisabeth qui ne semble pas en avoir été traumatisée pour autant. Chaque année, le cochon était abattu pour en faire des côtelettes, du boudin et des conserves qui étaient gardées précieusement dans le cellier et mangées au fil de l’année. Élisabeth se souvient que c’était un grand événement « qui nécessitait la présence de toute la famille pour toutes les tâches à réaliser ainsi que l’aide d’un voisin ».

Le troc était monnaie courante pour les denrées alimentaires et traduit la solidarité qui existait dans le hameau. La famille échangeait des kilos de miel contre la possibilité cueillir des cerises et poires dans le verger d’un voisin. Une paysanne voisine passait donner du lait sur son chemin de la prairie. Les clients du père lui manifestaient aussi régulièrement leur reconnaissance en donnant des œufs et du lait.

« Économie circulaire » et « zéro déchets »

Les poules mangeaient les « ordures ménagères » qui étaient composées à l’époque uniquement de déchets alimentaires. « Aujourd’hui on appellerait cela du compost » ironise Élisabeth. Le cochon quant à lui était nourri des restes de pommes de terre et de l’eau de vaisselle. Il n’y avait pas de produit vaisselle à l’époque et c’était donc une eau grasse qui était bonne pour le cochon. Pour le reste des déchets, « comme il n’y avait pas d’emballages, il n’y avait pas de ramassage d’ordures ».

L’eau pour la cuisson des légumes, pour la vaisselle et pour l’hygiène quotidienne provenait d’une citerne qui stockait l’eau de pluie. Elle était prélevée grâce à une pompe dans le jardin à côté de la cave. « Il pleuvait suffisamment et nous n’avons jamais manqué d’eau » souligne Élisabeth. L’eau potable quant à elle était tirée d’un puits au village.

Concernant les toilettes, les « petites commissions » se faisaient dehors, dans un coin du jardin à l’extérieur, tandis que les « grosses commissions » se faisaient au cabinet. C’était « en quelque sorte des toilettes sèches ». La matière accumulée dans la « tinette » était jetée une fois par semaine dans deux grands trous dans le jardin pour en faire de l’engrais.

Enfin, les vêtements étaient raccommodés systématiquement quand ils étaient troués. On réparait toujours les vêtements et on utilisait souvent le même tissu pour faire les robes de toutes les filles d’un coup. La laine de moutons du village était récupérée, filée puis tricotée pour faire des pulls. Joséphine*, la sœur avec qui Élisabeth a fait les quatre cents coups, « s’était même fabriquée des sandales avec des bouchons de liège ».

« Économies d’énergie » et « réduction des émissions de Gaz à Effets de Serre »

La cuisine et la salle à manger étaient chauffées par des poêles. C’était les seules deux pièces chauffées. Élisabeth entend encore ses grandes sœurs crier « fermez la porte ! » à ceux qui laissaient la porte ouverte en sortant de la pièce. Dans ces conditions, il fallait mettre un pull. L’hiver, les chambres étaient glaciales et dans le lit, on utilisait des bouillottes ou des briques chauffées.

Il n’y avait pas de réfrigérateur à l’époque, la nourriture était gardée au frais dans un cellier. Le linge était lavé à l’eau fraîche. Il séchait sur des fils, même en hiver, « cela mettait donc plus de temps » se rappelle Élisabeth.

Il y avait l’électricité, mais il y avait régulièrement des coupures, « dans ce cas on utilisait des lampes à pétrole et des bougies ». Enfin, pour aller à la ville, comme le foyer ne disposait pas de voiture, « on utilisait le vélo, sur une route pavée qui n’était pourtant pas idéale pour le cyclisme ». Il fallait donc un certain temps pour atteindre la ville et il était nécessaire d’anticiper. « On bloquait une journée entière pour y aller » se souvient Élisabeth.

Une vie rude

Ce mode de vie familial demandait beaucoup de travail, pas seulement au moment de l’abattage du cochon, mais au quotidien pour s’occuper des animaux, aller chercher l’herbe à lapins, pour les récoltes, la fabrication des vêtements, etc. Les plus grands devaient s’occuper des plus petits, les grandes filles faisaient la classe aux plus jeunes. Par ailleurs les tâches n’étaient pas toujours agréables à réaliser et c’était « une véritable corvée pour les grandes sœurs » que de vider chaque semaine la « tinette ».

De toute évidence, le confort était limité. L’hiver « on avait toujours des engelures aux mains ». Il arrivait souvent que les chaussures soient trouées. Conséquence de l’absence de réfrigérateur, « on retrouvait régulièrement de la nourriture pas bien conservée, commençant à pourrir » nous explique Élisabeth. Et puis, « on mangeait du beurre une fois par semaine et c’était un luxe, donc on regardait d’un œil jaloux les voisines qui avaient la chance d’en manger tous les jours » ! Bien sûr il n’y avait pas de chocolat ni d’oranges…

Le contexte en toile de fond était celui de la guerre. Il y avait une carte dans la cuisine pour suivre le front des batailles. « On entendait lorsqu’il y avait des bombardements sur Amiens à quelques kilomètres de là ». Malgré tout, les parents faisaient rarement transparaître leurs inquiétudes et « on ne savait pas tout ce qui est connu désormais sur les horreurs de la guerre ».

« Sobriété heureuse » et « abondance frugale »

Malgré cette vie rude, Élisabeth se rappelle de cette période comme « l’une des plus heureuses de [sa] vie ». L’ambiance était joyeuse. Les parents étaient « plus détendus qu’à la ville ». Il y avait beaucoup de jeux et du temps pour jouer. Élisabeth se souvient d’épisodes mémorables de luge et de patinage sur la marre du hameau en hiver. Elle raconte aussi les « circuits de terreur » qui étaient inventés dans un petit coin sombre à côté de l’écurie comme le « parcours hanté » d’une fête foraine. Il y avait une solidarité et une complicité entre les frères et sœurs. La vie « très active » était loin d’être ennuyeuse car « il y avait toujours du travail à faire » insiste Élisabeth. Les cérémonies et célébrations rythmaient la vie du village. Un prêtre a été également hébergé un certain temps. Il aidait pour les tâches du quotidien et racontait des histoires aux enfants.

Un mode de vie exemplaire ?

Appliquer des concepts du présent pour analyser le passé est un exercice délicat dû au risque de faire des anachronismes. C’est pourquoi les titres des différents paragraphes sont mis entre guillemets, afin de souligner que ce ne sont pas des concepts qui étaient utilisés à l’époque. Ces concepts sont liés à des préoccupations actuelles. De plus, la famille Dumont, bien que bénéficiant d’un certain confort, n’était pas originale à l’époque, c’était un mode de vie courant en campagne. Les contextes des années 1939-1945 et des années 2010 sont évidemment très différents. Désormais, nous disposons d’un grand nombre de produits et services qui n’existaient pas à l’époque, de grands réseaux d’électricité, d’eau et de traitement des déchets ont été déployés, la transformation numérique a bouleversé nos modes de travail et les guerres ont changé de formes (guerre asymétrique, lutte contre le terrorisme…).

Ce mode de vie ne peut donc pas incarner un modèle, néanmoins il peut susciter la réflexion. En effet, si cette famille a adopté un mode de vie « sobre et local » c’est avant tout par nécessité et non par choix. L’époque l’a rendu souhaitable du fait des contraintes liées à la guerre. Aujourd’hui, on rencontre des personnes qui adoptent un mode de vie similaire par engagement en fonction de principes, d’une éthique de sobriété ou d’une idéologie particulière. Leur attitude relève du « rationnement volontaire ». Cependant, une étude concernant des groupes engagés dans un rationnement volontaire pour la baisse de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre montre que les participants « se heurtent aux normes tacites de consommation énergétique, c’est-à-dire [se risquent] à des tensions et des conflits perpétuels avec leur entourage ». Les chercheurs Mathilde Szuba et Luc Semal constatent que cette limite sociale fonctionne comme un « plancher de verre ». Aujourd’hui, la nourriture ou l’énergie ne font pas l’objet d’un rationnement national, comme pendant la guerre. Néanmoins au XXIème siècle, « plusieurs propositions ont été faites pour organiser un rationnement de l’énergie instauré dans un but écologique » telle que par exemple la carte carbone, qui « a été portée par le gouvernement de Tony Blair au cours des années 2000 et figure encore au programme du Green Party » (Mathilde Szuba). Le rationnement y était alors présenté comme un « outil convivial » (Cf. Mathilde Szuba) et non plus lié seulement à un imaginaire de manque et de restriction relatifs à la guerre.

Tout en considérant les limites de l’analyse, l’exemple de la famille Dumont montre qu’il peut être utile de s’inspirer d’expériences passées pour concevoir des « solutions durables et innovantes » aujourd’hui. Regarder davantage dans le passé peut enrichir nos réflexions et nous donner des repères afin de construire nos propres référentiels et nos propres outils adaptés au contexte actuel. Enfin, cela permet d’éviter, sous couvert d’innovation, de « réinventer la poudre » ce qui fait autant d’énergie économisée.

Léonore Charpentier

Sources

Szuba Mathilde, Semal Luc, « Rationnement volontaire contre « abondance dévastatrice » : l’exemple des crags », Sociologies pratiques, 2010/1 (n° 20), p. 87-95. DOI : 10.3917/sopr.020.0087. URL : https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2010-1-page-87.htm

Szuba Mathilde, « Chapitre 4 – Le rationnement, outil convivial », dans Gouverner la décroissance. Politiques de l’Anthropocène III. Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), « Nouveaux Débats », 2017, p. 95-118. URL : https://www.cairn.info/gouverner-la-decroissance–9782724619850-page-95.htm

Ho combien ému à la lecture du mode de vie de la famille Dumont, dans une maison à deux pas de celle où j’ai passé une bonne partie de ma vie en agissant de mes mains pour la sauver de l’oubli (résidence dite “secondaire” hélas) mais qui devient maintenant la résidence principale de notre troisième fils qui reprend cette maison pour notre plus grande joie.